编者按:此文为王学俭长子根据史料整理而成,曾在《铁血网》军事论坛征文中获奖。

开头语

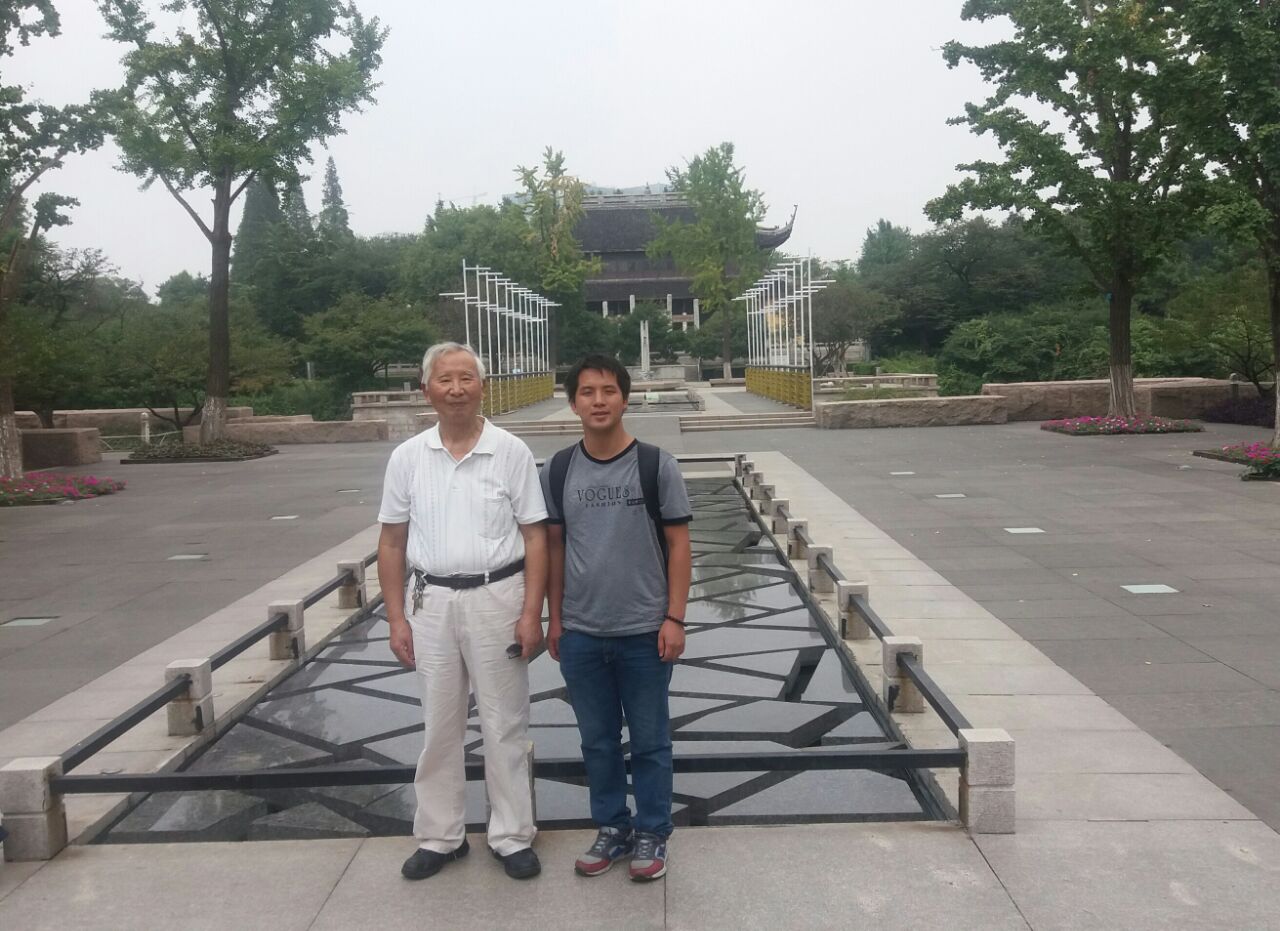

我父亲王学俭今年87岁,身体康健,目前在北方的一个海滨城市离休颐养天年。当年在中国人民志愿军铁道兵团任《人民铁军》副总编辑时,曾作为该报战地记者,于1951年2月11日越过鸭绿江,来到苦难深重的朝鲜大地。在朝鲜二年半的时间里,在硝烟弥漫的三千里江山,冒着美国侵略者飞机的狂轰滥炸,在崇山峻岭、激流江畔,战地采访了英雄的中国人民志愿军铁道兵团施工部队,获取了一手资料,并将这些资料编辑成文章陆续发表在《人民铁军》报上。

这些文章对当时在朝鲜战场和国内的广大铁道兵团官兵来说,起到了极大的鼓舞、激励作用;有的文章还被《解放军文艺》转载。下面,仅根据父亲提供的史料、日记、照片,编辑了他在朝鲜战场作为战地记者的纪实,以飨读者。

跨过鸭绿江

1951年2月11日下午4时,父亲和铁道兵团《人民铁军》报社的同行们在辽宁宽甸乘着一辆军需车出发,临夜,来到鸭绿江边。准备渡江后采访先期入朝的铁道兵团一师战地施工实况。

初春的鸭绿江边,寒风刺骨,坐在敞开的后车厢上,在微弱的星光下,看到江水在江岸下翻滚流淌,更使人感到透心的寒冷。来到渡口,遥望江上,江桥已被美国飞机炸毁,为了运送军需,临时搭了一座浮桥。

在湍急的江水冲刷下,浮桥显得摇摇晃晃。看到此,父亲一行不免有些紧张。随行的向导不时告诫司机前后方情况。由于要防空,车灯一律关闭,司机技术很好,货车在摇晃的浮桥上摸黑缓缓前行,前后都是看不见头尾的军车。

军车刚行到浮桥中段,朦朦的夜空中,传来美国“野马”战斗机(P51)的轰鸣。突然,夜空中爆现出几个球形的亮光团;照明弹!大家不由一阵紧张。司机告诉大家不要慌,并借着照明弹的光亮加快油门,跟随前车快速过江。又是几发照明弹,把浮桥上空照得雪亮;接着传来一阵急促的机枪扫射声和炸弹爆炸声;附近江面上升起团团水柱。敌机轰炸了!司机加大油门,冲过了江岸。就在这时,一颗炸弹在军需车后不远处爆炸,所幸只是震破了车窗,人员物资没有损失,真是好险!敌机在我方江岸高射炮的驱赶下,悻悻的飞走,大家悬着的心也落了下来。

来到了朝鲜的土地上,汽车行驶在崇山峻岭的盘山路上,道路很窄,又修建在悬崖峭壁上,大家坐在露天的车厢上,凭着微弱星光,看见峭壁下面就是翻腾的江水,确实有些心惊胆战。司机同志一边鼓励大家不要紧张,一边熟练地开车,他说这条路他已经走过多遍了,一定能把大家安全送到目的地。在司机同志的细心驾驶下,军需车安全的驶过了这段险路。大家不仅为司机的熟练技术和镇定精神叫好。同行的师宣传科长邢桂经同志提议抗美援朝战争胜利后,应该给这些司机同志请功。

晚上9时左右,天气愈加寒冷,手脚冻麻木了,呼出的气,在眉毛上结了一层冰。迎面风吹得脸上火辣辣的疼,大家轮流喝一口过江前在军需站领到的两瓶烧酒取暖;虽然困了,大家也不敢打盹,因为一旦打盹失控,就会被甩下车去。

苦难的巨兴里

天快亮时,军车来到朝鲜平安南道介川郡巨兴里附近的一个小山村,向导用朝语叫开一家李姓朝鲜老乡的家门,房东老大娘听说是志愿军来了,赶紧把父亲一行让进屋去,并叫儿媳给大家做饭。由于是战时,物资很困难,房东老大娘把很少的一点大米拿出来给大家做饭,并拿出了仅存的一点咸菜。吃过饭后,父亲拿出一些人民币(旧币)付给房东老大娘,房东老大娘再三谢绝,父亲只好把钱放在孩子手里。

通过和房东老大娘儿子的交流,知道他学过汉字。这些汉字虽然和中国话发音不完全相同,不能直接对话,但是字义完全相同,所以可以进行笔谈。

通过笔谈,父亲得知,房东老大娘一家解放前没有土地,老伴给地主扛活累死了。解放后分到了旱田和水田。老大娘有三个儿子,大儿子参加人民军在战场上牺牲了;笔谈者是二儿子。大儿媳和小孙子在家务农。

笔谈中,父亲一写到“毛主席、志愿军”房东二儿子就伸出大拇指,脸上现出敬重的神情;一写到“美国鬼、李承晚”,房东二儿子就伸出小手指,脸上现出仇恨的神情。在笔谈中,父 亲深刻感受到朝鲜人民对美国侵略者的仇恨和对中国人民的深厚情意。

下午2时左右,父亲一行在巨兴里遇到了来到朝鲜后最猛烈的轰炸。四架飞机轮番在父亲一行所住的村子上空用机枪扫射、投弹轰炸,小村庄里顿时燃起了熊熊大火。父亲和战友们来不及躲进附近的防空洞,只能在屋内就地卧倒。大约30分钟后,敌机才离去。

父亲和战友们来到炸毁的房屋处看,由于敌机扔下的是凝固汽油弹,大火还在熊熊燃烧,在倒塌的房屋内,老乡们在往外抢东西;在一个碾子旁,一头黄牛被烧焦了,一群老乡用绳子绑在牛身上往外拖。又看见三个老乡,眼睛红红的在那里紮草袋子,父亲到跟前一看,不仅目瞪口呆:一个七、八岁的小男孩倒在那里,一大堆肠子从肚子里流出来,老乡要用草袋子包起男孩尸体掩埋。

眼泪从父亲的脸颊上潸潸流下。一股复仇的怒火在他胸膛里燃烧起来;父亲暗暗下了决心,一定要把侵略者的丑恶罪行揭露出来,让祖国和爱好和平的世界人民知道美国侵略者的真实嘴脸。父亲拭去眼泪,用带来的照相机把血淋淋的现场拍了几张照片。

敌机又飞来了,大家急忙四散躲避,父亲和一位带着二岁小男孩的朝鲜老太大娘躲进一间小屋。炸弹在附近落下,发出巨大的响声。身旁那位朝鲜老大娘吓得大声喊叫。刹那间,父亲觉得自己应该坚强镇定,安慰和鼓励他们;于是,父亲把那位朝鲜老太太和小男孩拉到自己身边,三个人紧紧依偎在一起。

空袭终于结束了,当大家来到附近的矿洞里时,看到许多朝鲜老乡陆陆续续的走了出来,刚才和父亲一起躲避敌机轰炸的朝鲜老太太向乡亲们述说了父亲鼓励、保护她们的经过,朝鲜老乡们纷纷向父亲伸出大拇指,其中一位朝鲜汉子激动地对父亲说:“吉文衮东木,苏格哈斯密达!(朝语:志愿军同志,辛苦了!)当随行懂汉语的朝鲜向导 ,将意思翻译给父亲听后,父亲连连摆手,用在国内学习的半生不熟的中朝混合语笑着回答老乡:“东木,不辛苦,中朝人民友谊满赛!(满赛,朝语:万岁)在场的朝鲜老乡都鼓起掌来。

由于当时志愿军的防空能力不足,几乎每天都有美国飞机前来轰炸扫射,每天都有人员、牲畜、物资损失。但是,英雄的朝鲜人民并没有屈服,每天天刚亮,在美机的嗡嗡声中,房东老大娘的儿媳妇就穿着单薄、破旧的衣裙,顶风冒雪,到河边顶水给我们做饭;小孩子穿得更是破烂不堪,虽然冻得直流鼻涕,也跑前跑后,帮助妈妈拾柴拿米。父亲看到这些,心里默默地想着,这都是战争带给朝鲜人民的苦难,我们一定要做好自己的本职工作,帮助朝鲜人民尽早恢复家园。

父亲一行还要寻找一师师部,在离开房东家时,房东老大娘和大嫂送给父亲一行一袋芝麻,让大家在路上吃。一家送父亲一行来到村口,都走出好远了,父亲回头看时,房东儿媳妇还在向我们招手,不时做出开枪的动作,嘴里用半生不熟的中朝混合语喊道:“东木,南边的、米国、李承晚,当当!”喊话的语意再清楚不过了;父亲一行也挥手回答:“阿妈妮(大妈)阿兹麦(大嫂)、安宁喜(再见)!美国、李承晚、当当!”

父亲王学俭(后排左一)在朝鲜巨兴里于房东老大娘一家及报社战友合影

三溪洞纪实

父亲一行经过一夜的急行军,来到介川郡三溪洞,和先期来的铁道兵团一师政治部联系上了,并一起开了部务会。会忆内容是贯彻兵团政治工作会忆精神,父亲和同来的战友根据战地实际需要,给兵团崔田民政委和陈力副主任发电报,请示上级尽快将国内铅印设备运来,利用朝鲜山洞办一个小型印刷所。在这之前,临时用刻蜡板方式印报、出报,鼓舞官兵士气。

父亲还亲自下到基层,积极采访和搜集铁道兵团施工单位英模事迹,并和同志们连夜编辑、刻成钢板,出版了火线版油印报纸《人民铁军》。并及时将油印报纸分发到在朝的铁道兵团的指战员手中,极大地鼓舞了指战员们的斗志。战地报社还将出版的火线版《人民铁军》报通过军邮,定期寄回国内,受到铁道兵团首长的一致好评。

一师领导和担任报社主编的父亲经过实践调查,认为防空、防特、军民关系是当时应重视的三个问题;师领导安排父亲负责防空安全。接到任务后,父亲请一些有防空经验的老战士当 教员,给官兵们讲述如何防范美机的轰炸。

经过学习、实践,大多数官兵们听到美机轰鸣声就能分辨出是“油挑子”(F80)、“大扁膀子”(P47)还是“野马式”(P51)、“佩刀式”(F86),并根据不同类型,有效防范。

北朝鲜山洞和废弃的矿洞很多,父亲所住的山村周围山上就不少。师部在三溪洞驻扎时期,一遇到美机轰炸,父亲就组织师部机关和报社的战友们到洞里躲避。这些山洞洞顶很厚,炸弹炸不开、机枪扫不透,是天然的防空洞。正是这些天然的防空洞,保护了许多朝鲜民众、志愿军后勤人员的生命、财产安全。

三溪洞的地势是一条10多里长的山沟,沟的两坡座落着一些朝鲜民居,散住着一些老乡。山沟不远处就是沸流江,父亲和编辑人员住所就在山沟里的老乡家里。

在三溪洞,志愿军和当地朝鲜民众关系极好。在留住的这段时间里,父亲得知,房东老大娘的老伴、儿子、儿媳在田里干活时,来不及躲避,都被美国飞机轰炸死了,只剩下一个小孙女。父亲通过房东老大娘,经常和周围朝鲜老乡闲聊,熟悉了许多当地群众的风土人情。

房东老大娘的小孙女叫李日玉,当时10岁,长得活泼可爱,平时爱唱歌、跳舞,经常缠着父亲,要听志愿军打美国鬼子的战斗故事;只要是父亲采访回来,她马上拿过家里的铜碗,给父亲倒上开水,拉着父亲的手坐在小炕桌前,睁着美丽的大眼睛示意父亲编辑稿件。父亲忙完了,就叫小日玉唱首朝鲜歌,小日玉就放开稚嫩的歌喉,唱起了动听的朝鲜民谣。父亲听着这动人的歌谣,不禁联想到,在战前,在这宁静的小山沟,这一家人的生活是多么的幸福;是美国强盗夺去了他们亲人的性命,这笔血债是一定要偿还的!

父亲带着这样的思绪,带着对朝鲜人民的情感、把三溪洞的实际见闻写进了稿件。

沸流江轰炸现场采访

2月底的一天,父亲背上照相机、手枪、挎包和战友来到村后的山岗上,想找高炮阵地和指战员们,采访一下防空问题;也准备现场拍几张敌机轰炸时的照片。父亲站在岸边的弹坑中,选好角度,正要拍摄被炸毁的桥墩,防空警报响了。天边传来了敌机的“嗡嗡”声,七架B-29在天空上出现了。

父亲和战友急忙找到一个在峭壁底处的洞穴,钻进洞里,听着外面敌机投弹的爆炸声和我军高炮的射击声;通过洞口仰望天空,高炮炮弹爆炸后形成的朵朵白花,以及敌机在高空划出的白色线条,相互交错。一会功夫,只见一架敌机的屁股后冒出长长的黑烟,翅膀摇晃着向下扎去。

“打中了!打中了!敌机被我们的高炮打中了!”父亲和战友顾不得危险,跑出洞口,剩下的敌机仓皇飞走了,由于没有望远镜头,无法拍照下来,父亲感到十分遗憾。

父亲和战友顾不得欣赏战地的壮观景色,急忙和战友回到刚才取景的地点,把炸毁的桥墩拍照下来,回到临时报社,准备洗印出来,寄回国内出版铅印报纸。

父亲王学俭(前排右一)在战地现场采访志愿军战士

抢救修桥材料

在这段时间里,父亲深刻体验了战地记者的真实感受。由于白天敌机经常出来轰炸巨兴里附近的沸流江江桥,正桥多次被炸毁,铁道兵架桥部队就在旁边又修了一座便桥。为了安全施工,架桥部队白天隐蔽、晚间抢修,保证随时通车。

2、3月份,北朝鲜的气候经常多变,不是刮风,就是下雪,让父亲没有想到的是,有一天竟然下起了瓢泼大雨;周围山上沙土被雨水浸泡饱和了,泥沙和着雨水顺着山沟流淌而下,小流汇成大流,最后形成汹涌的山洪滚滚而下,直扑向附近的沸流江,江水突然暴涨了。

因前两天江心几个桥墩被美机炸毁,江桥急需修通运送军用物资;江边堆积了大量的木笼、木排架。被派到江边视察江心工程的值班干部黄金柱,刚跑上一个山岗,就看见几个月来结达半米的江冰被洪水涨破,巨大的冰排冲垮了桥墩基础,已经完成百分之八十五的江心工程全部被冲垮。木排架、木笼散了,夹杂在冰块里,翻上覆下地被激流卷走了。

黄金柱心如火燎,转身跑到村边,大声喊道:“木笼冲垮了,材料冲跑了,快抢救材料啊!”正在这时又有几架美机飞来骚扰,我守桥高炮部队发出猛烈的炮火,伴着咚咚的炮声,敌机周围炸开了一朵朵白烟,敌机无奈的飞走了。刚进入山洞躲避敌机轰炸的父亲和战士们,没等空袭警报解除,不顾危险冲出山洞,父亲拿着照相机,战士们身穿衬衣,手提棉衣,不到十分钟,全部跑到江边。

江水向脱缰的野马汹涌奔腾;冰排发出“咯吱咯吱”的爆裂声,要到江心去抢出桥上材料是极其危险的。可是战士们不顾危险趟着翻腾的冰排,向江心走去。那些生在江边,经历过无数风险的朝鲜老大爷,站在江边,向江中摇头摆手,大声招呼:“东木,大大的危险,上来吧!”可是同志们仍然义无反顾的跨着冰排,把一根根木料扛了回来。

战士李明尧正扛着一根大木方往岸上走,两块冰块撞在一起,把他踏得冰块撞碎了,连人带木料一同掉进江里。他奋力向上一跳,露出头来,抓住木方,一窜一跳往冰排上爬。可是水流湍急,冰排翻滚,又把他打到水下。不一会儿,又见他顽强的奋力一窜,露出头来,抓住了木方,顺溜翻滚而下。

同志们着急的大声喊:“李明尧,扔掉木方,扶着冰排上岸!”

李明尧喊道:“有我李明尧在,就有木料在!”他终于冒着生命危险,把那根木料抢救回来。

副排长严玉常,三次被冰排压进水底,身上五处碰伤。连长几次要他上岸休息,他说:“为了抢救材料,再急的水流也挡不住我!”

岸上的老大爷们,看见劝阻无效,竟和战士们一起跳进江中去抢救材料,姑娘们,大嫂子们,也勇敢地下水了。为抢救修桥材料,战士和老乡们一起奋战,谱写了一曲中朝人民团结战斗的壮丽凯歌。父亲用照相机镜头,记录了这珍贵的画面。

在冰排中奋斗了五个小时的战士们,身体冻得发青,嘴唇乌紫。这时,一些阿妈妮送来了朝鲜酒,这是她们为躲避李伪军抢劫埋在地下的酒。战士们喝了酒,从心里向外暖和,父亲看着这动人的场面,心里感慨万千,这是朝鲜母亲送来的温暖啊!

回村后,连长做了一番统计:全连除了一个防空哨,一个病号外,全部参加了抢救材料行动。五个多小时的英勇抢救,虽然百分之八十的人员负伤,但三分之二的材料保住了,上级决定,批准这个英雄的连队集体立大功。

事后,父亲采访了一些战士,在那种情况下是否害怕?父亲得到的回答却是那样的一致:不害怕!这些材料来之不易;有的是朝鲜老大妈、姑娘、大嫂们,穿着单薄的衣裳,在积雪的高山深谷里,赶着老牛车拉来的;有的是在遥远的祖国采伐出来,经过我们英勇的司机同志们,冒着敌机的轰炸、扫射抢运来的。这不仅是木料,在此时此地,它比黄金还要贵重,因为只有保住它,大桥才能修通!

父亲深深为这些最可爱的战士的豪情所感动。回到住处,连夜将这些感人事迹写成稿件,并以最快的速度在《人民铁军》报上发表。

父亲拍摄的抢修沸流江桥啦啦队

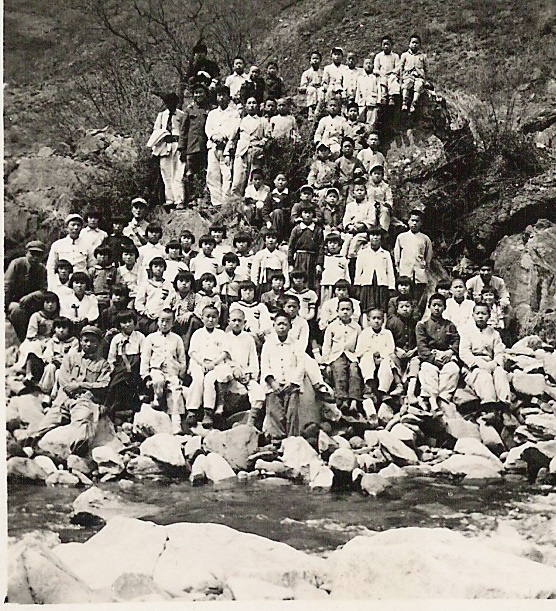

父亲王学俭1951年在朝鲜平安南道拍摄的朝鲜小学生

排除定时炸弹现场采访

3月初的一天,敌机10架飞临沸流江桥上空,我高射炮部队以密集的火力,迫使强盗们不敢在江桥上空投弹;敌机无奈,转而飞到桥北2公里处山洞口投下了几颗炸弹,有一颗500公斤重的定时炸弹,恰巧插在道床上。如果不及时排除,不仅耽误军车通过,还会给周围的部队、群众造成生命危险。

接到上级首长尽快排除定时炸弹的命令后,铁道兵架桥部队的刘继可、仇奉章、吴同宣、张杰、张家兴五位勇士带着工具,来到山洞边,开始排除定时炸弹。父亲为了拍下这个有历史意义的珍贵镜头,也带着照相机来到排弹现场附近。

只见勇士们沉着的先把定时炸弹引信拆掉,又用撬杠轻轻把定时炸弹撬离道床,最后5人齐心合力把这个庞然大物抬到了江边安全的地方。关键镜头被父亲用照相机拍照下来。后来,这张排除定时炸弹的照片还被国内《解放军文艺》刊登发表。

父亲拍摄的排弹五勇士

中朝战友前线喜相逢

英勇的中朝部队以排山倒海之势向南推进。志愿军铁道兵团紧密配合作战部队,及时沿途修复被炸毁的铁路、江桥。《人民铁军》战地报社也随着部队先后推进到了平壤附近。在这期间,不仅采访到了大量的铁道兵团部队官兵先进事迹,还在平壤郊区遇到了久违的朝鲜人民军战友。

三月中旬,平壤郊区还带着寒意。一天上午,已经是《人民铁军》报准团职副社长的父亲在采访完抢修大同江桥的中朝铁道兵部队指战员后,回到报社驻地休息。这时,上级打来电话,通知父亲,友军朝鲜人民军铁道师团要来一位首长会见志愿军同行,还指名要见父亲。

父亲立刻安排工作人员简单收拾了一下住处。正在父亲疑惑间,门外警卫人员进来报告说友军首长来了。父亲和工作人员赶紧迎出门去,只见一辆苏式吉普车来到门外,先是一名中尉女秘书跳下车来,随后又是二名尉级军官下车,最后是一位年轻、壮硕的人民军上校走下车来。上校军官看着父亲直笑。父亲看着带着镶红边军帽,扛着上校肩章的人民军上校,好像似曾相识,一时又想不起来。

随行的人民军女秘书看着身穿呢质志愿军干部服装的父亲,脚跟一并,向父亲行了一个军礼;然后向上校一点头,用生硬的汉语向父亲介绍说:“这位是,人民军铁道师团政治副长金上校,首长,您是?”还没等父亲回答,人民军上校向女秘书挥了挥手,几步跨到父亲跟前,用流利的中国东北话说道:“老王,你不认识我了?你忘记了在牡丹江剿匪的日子?我是金应球啊!”

父亲一下想起来了,这正在东北剿匪结识的朝鲜族战友金应球。思绪刷的一下回到在国内东北剿匪、在民主联军“铁军”报社编稿的日日夜夜。

金应球,朝鲜平安南道人,能说一口流利的东北话。幼年因家乡被日本侵略者占领,随父来到中国东北牡丹江一带谋生,读过初中,后参加民主联军朝鲜支队,与从胶东八路军海军支队来的父亲同为剿匪战友。后东北民主联军成立铁道总队,又一起在铁纵《铁军》报任编辑。铁纵进京后,扩为铁道兵团,父亲和金应球同为正营职干部;金应球抓宣传,父亲 抓报社工作,二人关系亲如兄弟。

朝鲜战争爆发后,朝鲜人民军成立铁道师团,急需政治干部,金应球奉召返回朝鲜,连升三级,担当了朝鲜人民军铁道师团上校(正师职)政治副长。从此二人分开,再无联系。

父亲揉了揉眼睛,仔细看了看笑容可掬的人民军上校,不错,是他!父亲一把抱住金应球,“老金,好兄弟,真想你啊,都成上校了,干得不错啊!”金应球紧紧拥抱着父亲,激动地拍打着父亲的后背说:“老王,你也干得不错嘛!我看了你写的许多战地报道,感谢老战友、感谢友军同行对我们的大力支持!”

随行的人民军军官和我方工作人员看到一位上校军官对父亲这样热情、随便,不仅惊得目瞪口呆,了解真相后,都对父亲投来尊敬、仰慕的眼光。随后,战友们进屋喝茶、畅叙别情。临别时,两国战友在院外合影留念。这些珍贵的合影照片一直保存在父亲身边。

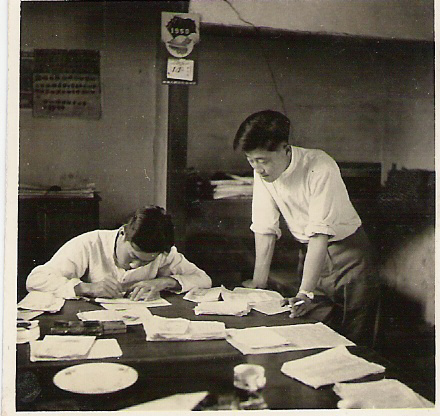

1950年朝鲜族战友金应球在返朝前和父亲王学俭在北京铁道兵报社编稿

父亲王学俭和人民军战友金应球上校在平壤前线

血洒沸流江畔

3月下旬,铁道兵团政治部同意建立山洞小型印刷所的批件,从国内传到了朝鲜前方。正在大家兴高彩烈,准备迎接从国内运来的印刷设备时,一个不幸的消息传到了巨兴里。

这一天,王继晖组长脸色阴沉的回到火线报社,他沉痛的告诉大家,由于敌机轰炸,从国内来的运送印刷设备的汽车在平安南道成川郡附近的路上翻到悬崖下,厂长张建、职工张铁成同志不幸牺牲,还有十余名职工受伤。

作为火线报社总编的父亲领着战友们,怀着沉痛的心情来到事发地点。山坡上、悬崖下,到处散落着铅字,破损的机件,还有油灯、锹镐,各种工具。父亲和战友们含着眼泪、默默地把这些物品收集到一起,装上随来的汽车;然后来到悬崖下同志们牺牲的地方,父亲遥望着不远处滚滚不息的沸流江水,在心里默默念着:“我的好同志,你们安息吧!你们未完成的事业,我们一定要完成!”

铅印的火线版《人民铁军》报终于出版了!首期报纸上还刊登了了父亲在火钱上采访现场的珍贵照片;还有父亲采访朝鲜老乡、铁道兵基层官兵的照片。由于父亲和战友们的共同努力,中国人民志愿军铁道兵团火线版《人民铁军》报在朝鲜战场志愿军官兵手里,在国内各军兵种部队广泛流传,极大地鼓舞了广大志愿军官兵和后方家属的精神斗志,宣扬了国际主义、爱国主义,受到志愿军总部和志愿军铁道兵团政治部的通令嘉奖。

由于工作需要,父亲于1951年7月返回国内述职。鉴于父亲在朝鲜战场火线采访的出色表现,在1951年下半年举行的铁道兵团首届英模大会上,父亲被选为英模代表,并在大会上发言,他带着浓厚胶东乡音的精彩发言,博得了与会首长和官兵们的阵阵掌声;他在会上发言的照片,也被铁道兵团政治部刊登在首届英模大会纪念册上。

1951年父亲王学俭在北京首届铁道兵团英模代表大会上作英模报告

松林祭战友

1952年6月,根据上级决定,父亲再次入朝,负责组织前线铁兵报社采访、出版战地新闻工作。在这期间,父亲和战友们抽空来到平安南道成川郡永木里附近的松树林里,这里是张建、张铁成等烈士安葬的地方,战友们在烈士墓前摆上松枝和野花;父亲抚摸着烈士的墓碑,心潮起伏,百感交集。他含着眼泪轻轻地说:“烈士们,我们来看你们了……你们用自己的鲜血,换来了一个个胜利;祖国人民、朝鲜人民是不会忘记你们的!抗美援朝、保家卫国伟大战争的最后胜利一定属于我们!光荣属于你们!安息吧,烈士们!”当晚,父亲回到报社驻地,夜不能寐,怀念牺牲的战友,含泪在汽灯下写了如下诗篇(摘自父亲日记):

凄凄的寒风

掠过山巅怒喊,

飘飘的雪花

落在崇山峻岭间。

黑黑的后云

笼罩着山岚。

两棵老松树下

铺上银色雪毯。

一座新筑的坟墓,

坐落在雪毯上面。

我爬上山岚,

伫立在新墓前,

我脱下军帽,

低头默念:

美机轰炸

战友们不幸遇难,

为祖国为朝鲜,

壮志未酬,

身先捐!

哀乐悲歌众人念。

战友们安眠吧,

你们未竟的事业,

我们一定承担,

我们的《人民铁军》,

将会在朝鲜前线

鼓舞官兵斗志,

永远向前!

父亲将这首诗稿,发表在了《铁军日报》朝鲜前线副刊上。

父亲王学俭在朝鲜悼念战友

战地也有温馨时

5、6月份,朝鲜大地,春意盎然。父亲和报社的战友们居住的山洞周围山花烂漫、鸟儿争鸣。山洞口之上是一座五十米高的纯岩石山峰。站在洞口昂首上望,峭壁岩石缝中生长着各色不知名的野花,争奇斗艳,十分好看。报社的女同志们采来一些山花,放在炮弹壳制成的花瓶里欣赏。在洞前的一片盛开桃花的桃树林中,年轻的女编辑们有时在花下改稿,真是“人面桃花相映红”,如果不是战争,美机经常前来骚扰,这将是一幅多么美丽的画卷。

报社所在的山洞里面,洞顶是圆形的,分布着大小不等的钟乳性石柱,洞底下已被土石填平,只在一个小角上留一小洞,顺小洞下去,可见流水潺潺,水中还见小鱼。石影配水声,有如人间仙境。若不是战争,这里搞旅游开发,应该是绝佳的地点。听朝鲜老乡说,这流水直通大同江。山洞很宽敞;印刷厂也设在这里。洞内搭建了二层;下层用来办公;二楼用来住宿。环境虽然艰苦点,但是能在战争间歇;边工作,边欣赏洞影游鱼,也是一件很惬意的事情。

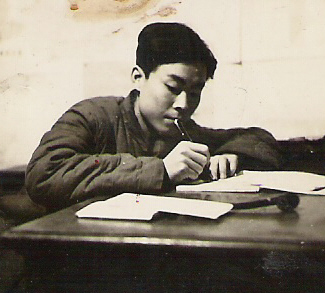

父亲王学俭在朝鲜撰稿

回到祖国

1953年下半年的一天,板门店停战谈判已经结束,父亲在开城完成采访工作后,回到驻地,夜里突然头昏发烧,高烧几天不退。经战地医院检查,是患了伤寒病。由于朝鲜医疗条件差,为了保住父亲的生命,上级决定父亲先期返回祖国治疗养病。铁道师团首长专门派了一辆吉普车、由专人护送,把父亲直接送回丹东,又转车回到北京治疗。经过精心治疗调养,父亲的病彻底痊愈了。随后,在朝的铁道兵团战友们也陆续胜利返回祖国。

抗美援朝战争胜利结束后,鉴于父亲的出色表现,被中国人民志愿军铁道兵团政治部评了小功两次(相当于一个二等功);还获得了朝鲜政府颁发的三级国旗勋章、二级自由独立勋章;级别正式定为准团级。1955年中国人民解放军实行军衔制时,30岁的父亲被授予少校军衔。

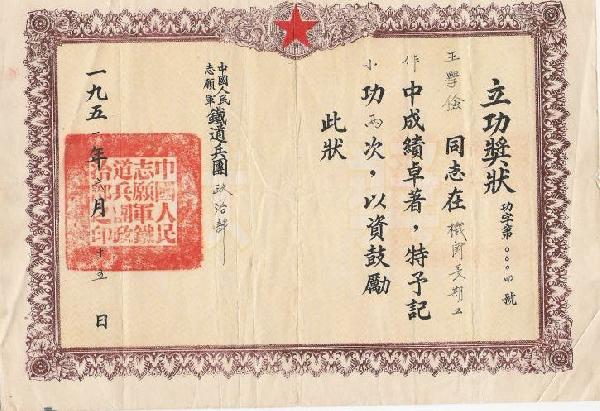

父亲在朝鲜立功奖状

父亲王学俭获得的三级国旗勋章和二级自由独立勋章

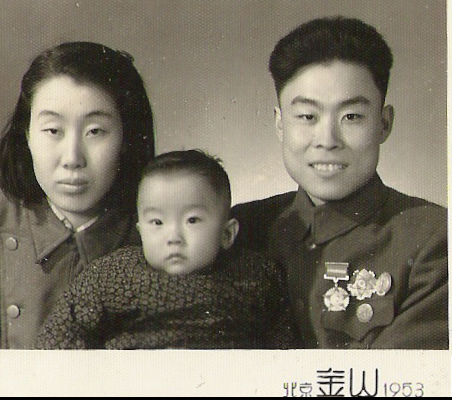

回国后带着勋章的父亲与母亲和三岁的我合影

父亲王学俭1955年被授予少校军衔

结束语

伟大的抗美援朝、保家卫国战争已经过去整整60周年了。每当提起那个战火纷飞、硝烟弥漫的年代,已经87岁的父亲仍然是激动不已。他经常和儿孙们说:“我在朝鲜战场上,作为战地记者,在火线采访中,虽然遇到了许多难以想象的困难,有时也冒着生命危险;但比起那些一线部队的战友,比起那些已经牺牲了的战友,我仍然是幸运的。我们活着的人,要永远记住他们;要珍惜来之不易的和平生活;要把祖国建设的更加强盛,只有这样,才能对得起那些长眠在朝鲜半岛的战友英魂。

父亲还经常想起那些曾经在朝鲜战场上共同浴血奋战的朝鲜人民军战友,父亲常对我们说:“也不知老金(金应球)还在不在了,真想他啊。如果老金还在的话,也是80多岁的人啦。听说现在朝鲜旅游开放了,真想到朝鲜去看看他啊。”父亲给朝鲜有关部门去了几封信,都没有下落。

但愿金应球也想父亲一样健在;但愿父亲在有生之年,能再赴朝鲜,再次跨过鸭绿江、沸流江、大同江、清川江,看看眷恋的三千里江山;看看长眠在那里的战友;看看他在东北剿匪的老战友、好兄弟金应球。

愿中朝两国人民用鲜血凝成的友谊万古长青!