一家人互写的1000封家书里,藏着岁月和深情

2018-03-16渝见金融街

文中图片均来自网络

这是裘山山一家四口的家书,50年,足足有1000多封。

她和姐姐一致认为,这上千封家书的“鼻祖”,应该是1947年,21岁的母亲写给父亲的那一封信。

采畴君:

附在我姊夫函中之件悉。你是我姊夫的好朋友,也就是我姊姊的好朋友,间接的也就是我的朋友。你愿我是你纯挚的友朋,当然我也希望你是我纯挚的朋友。

据姊夫来函云,贵校功课很忙,希望你能在忙中抽闲,多多的给我指教。

再谈。祝安好。

淑娟手泐

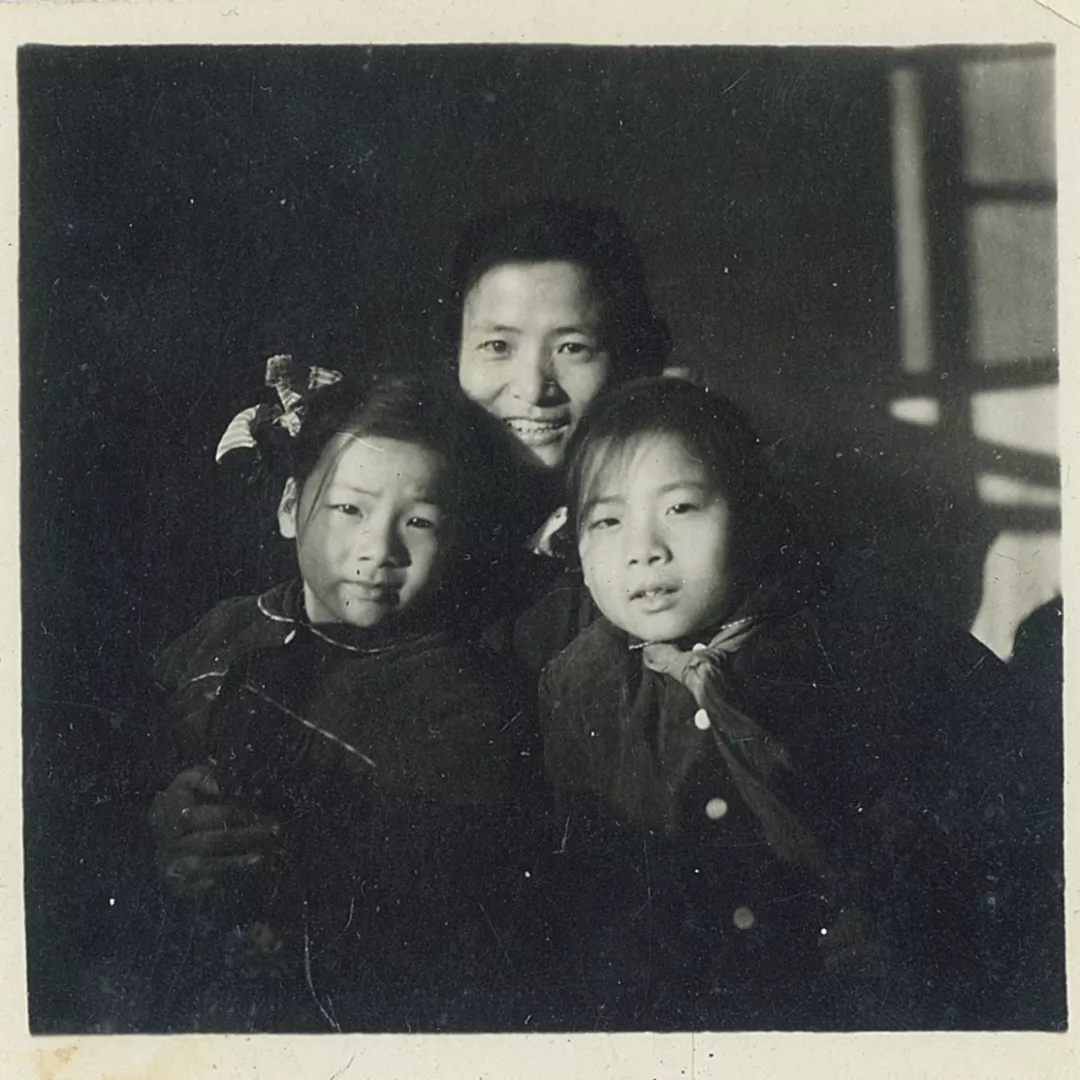

1955年,父母的合影

那是一段发生在1947年的爱情。不过故事的最开始,父亲只当作是寻常。大学同学介绍了一个女孩,他出于礼貌写了几句话,附在同学的信里,寄给了她。

小学毕业的徐淑娟也回信了,毛笔写的小楷,加上标点不过120个字,却直接震到了念大学的父亲。

这封信被他保留了一辈子,80多岁时还能一字不差地背出来。

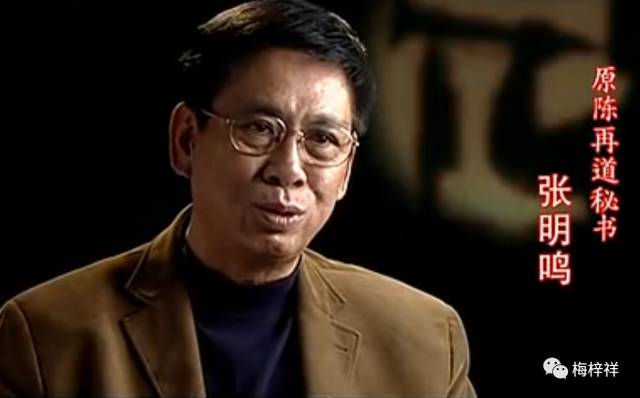

裘山山回忆起父亲对母亲的第一印象,截图来自于“一条”,版权归其所有

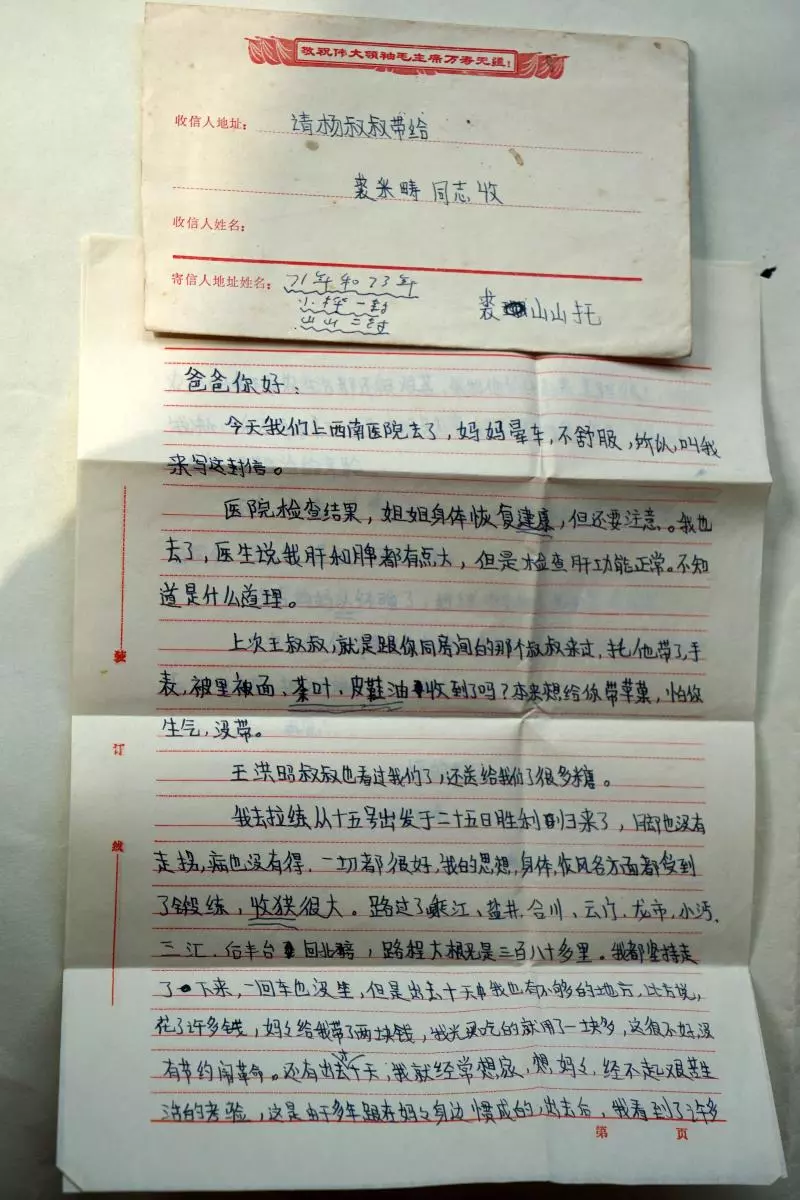

父亲同样保存下来的,还有山山写给自己的第一封信。那是1971年,那年她才十三岁。

信里她详细地告诉父亲,妈妈、姐姐的身体状况,以及自己拉练胜利归来,却在一路上花了多少钱,买了多少零食,最后还用小大人的语气自我反省:“这很不好。”

稚嫩的语气,让多年后获得鲁迅文学奖、冰心散文奖的裘山山,像当年收到信的父亲一样,“噗呲”一声笑了出来。

就是这封信,还有错别字

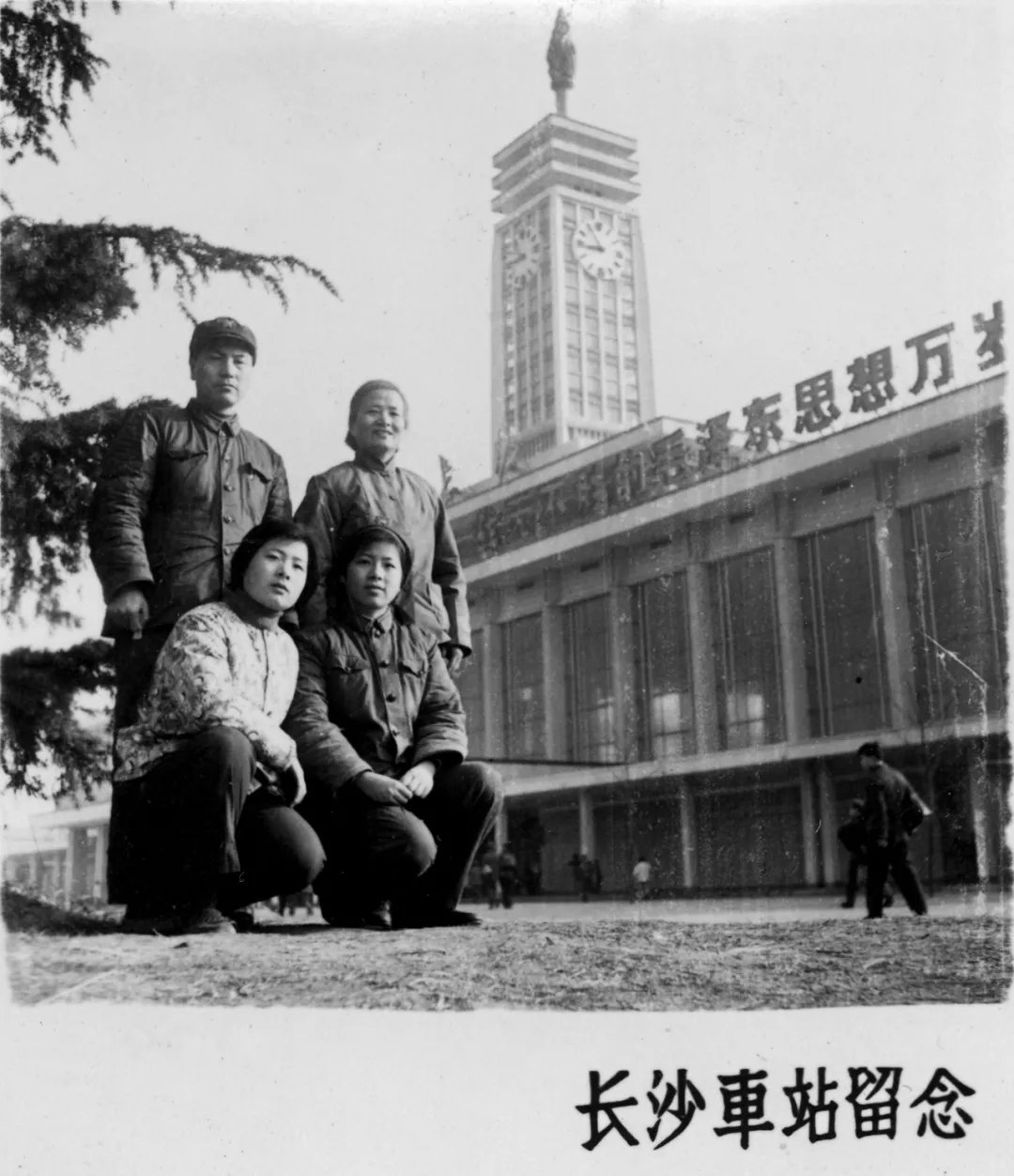

裘山山说自己的家庭确实比较特殊。父亲是一名铁道兵,“铁路修到哪里,他就走到哪里”。母亲则是省报编辑,必须留在杭州。

最极端的时候,姐姐在西安当工人,她在成都当了兵,爸爸、妈妈、姐姐与妹妹,一家四口分在四个地方。

写信就成了一家人非常频繁的交流方式。“这么说吧,我们的家不是在某一个地方,而是在信上,在途中……”

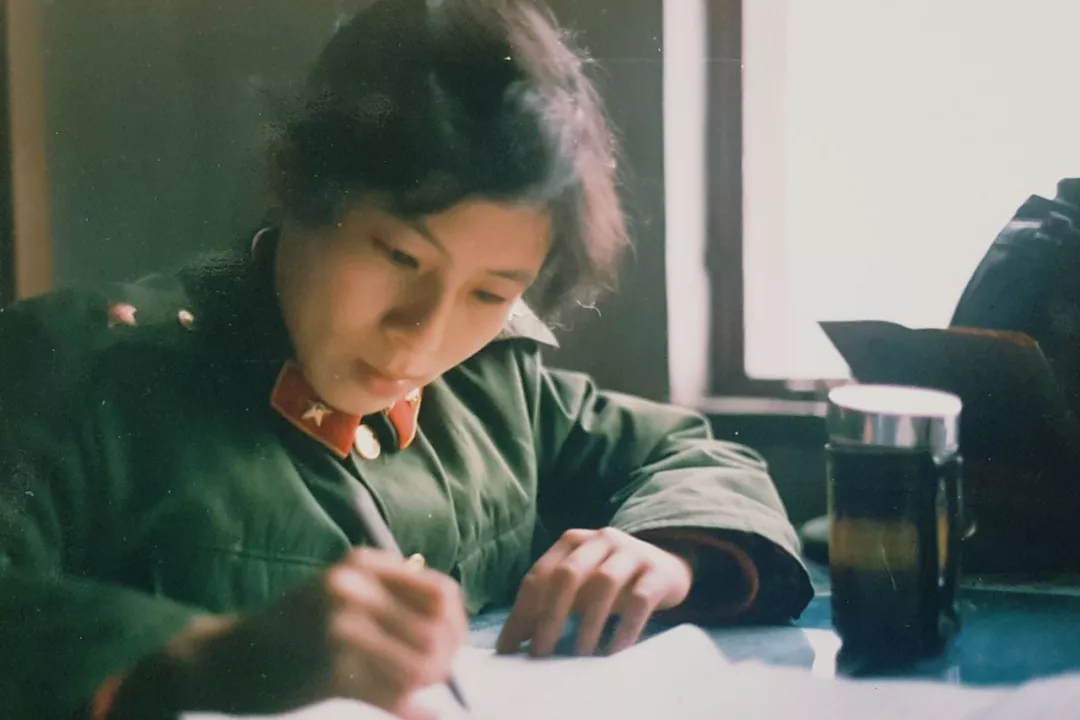

虽然山山在部队干的是话务员,但那个年代,普通人家是没有电话的。18岁的她最盼望的就是父母的来信。每天下午通讯员取报纸信件回来,山山总是盯着他,“朝我走来,朝我走来。”

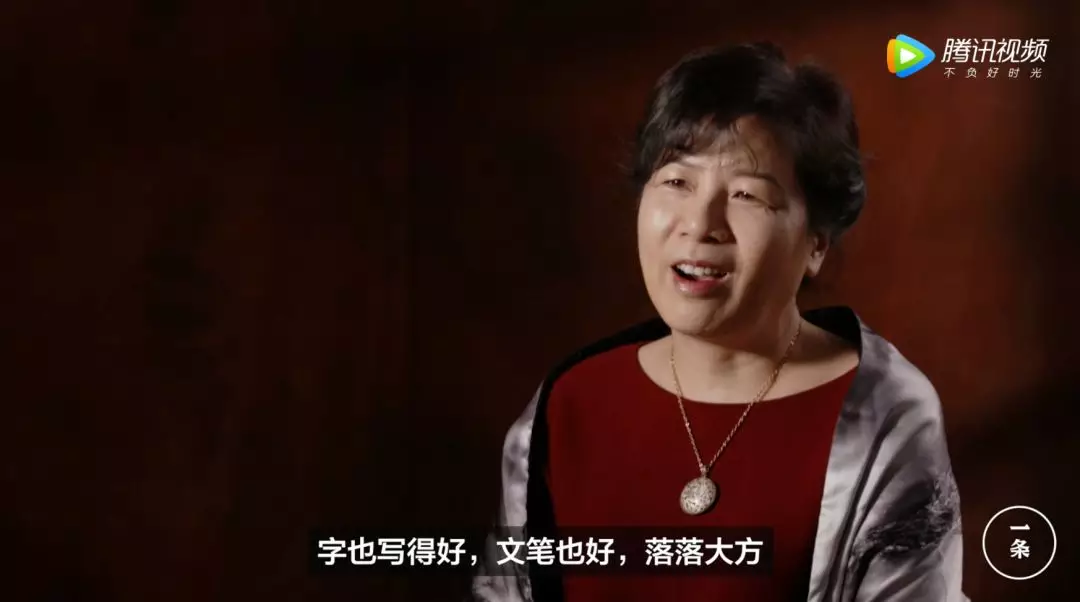

她班的战友们,也都很羡慕山山能经常收到父母的信。有时她也会把妈妈的来信读给大家听,因为妈妈的信总是写得很有趣。

当然,每次收到信,她总是迫不及待握着钢笔,一笔一划写下自己对家里的思念:

出去才十多天,我就经常想家,想妈妈,经不起艰苦生活的考验,这是由于多年跟在妈妈身边惯成的。——山山,1971年

不过更多的时候,给父母写信时总是高高兴兴的,跟他们说不能回家时,连队里是这么过年的,女兵是怎么过三八节的:

爸爸妈妈您们好!春节过得很愉快。五号晚上是连队开晚会,很热闹,也很成功。我和小瑛还表演了一个诗朗诵,听同志们反映说,好多人都没想到我还有点儿“文艺细胞”,看来效果挺好。

我还看了电影。七号一大早就吃汤圆。我上了两次街,照了一张相,戴棉帽的。总之春节过得比较愉快——山山,1978.2.13

1977年,恢复了高考,山山争取了三年,终于得到考试的名额,立马奔回宿舍写信告诉父母。因为那时候复习资料很少,母亲为她到处奔波寻找,父亲在工作之余,则是亲手为她绘制各种图表。

裘山山拿着发黄的信纸,回忆起这段往事,她说自己还记得收到消息后,父母寄了一笔钱给她,“第一让我买营养品,第二让我买个箱子,好收拾行李去大学报到。”

上了大学后,听课,复习,考试,泡图书馆,参观画展,看电影等等,依旧一一写信告诉父母。

包括毕业后去当教员,写小说;

我们共领了三百八十四元稿费,除了寄出的一百五十元,给熊郁二姐买了顶蚊帐(她马上结婚),花了五十四元,又给熊郁父母各买了一床狗皮褥子,花了七十元,请兄弟伙和熊郁的姐姐姐夫吃饭,花了七十元。所以已经所剩无几了。——山山,1984年,发表第一个中篇小说《峡口》后

再到结婚成家、在单位上班的趣事,也全都通过书信向父母一一汇(吐)报(槽);

我满怀希望地盼望着,怀着愉快的心情忍受了长达5个月、至今仍在继续的深夜在我们窗下卸沙子石头的噪音。可一夜之间我白盼了,我觉得我被捉弄了……我不想去吵,不想去争,我连他们分房办公室的门都不想跨……我现在每天下班路过那栋快要竣工的宿舍楼时,脑子里只有一个念头,把它炸了。

2000年,家里早已通了电话,全家却依旧习惯书信往来。山山不记得是哪一天了,父亲说你那么忙,就不要写信了,一周打一次电话就可以。

但逢年过节,一家四口还是郑重的为彼此寄去一张贺卡,上面写着祝福的话。

山山和姐姐的合影,背景是她们的一封家书

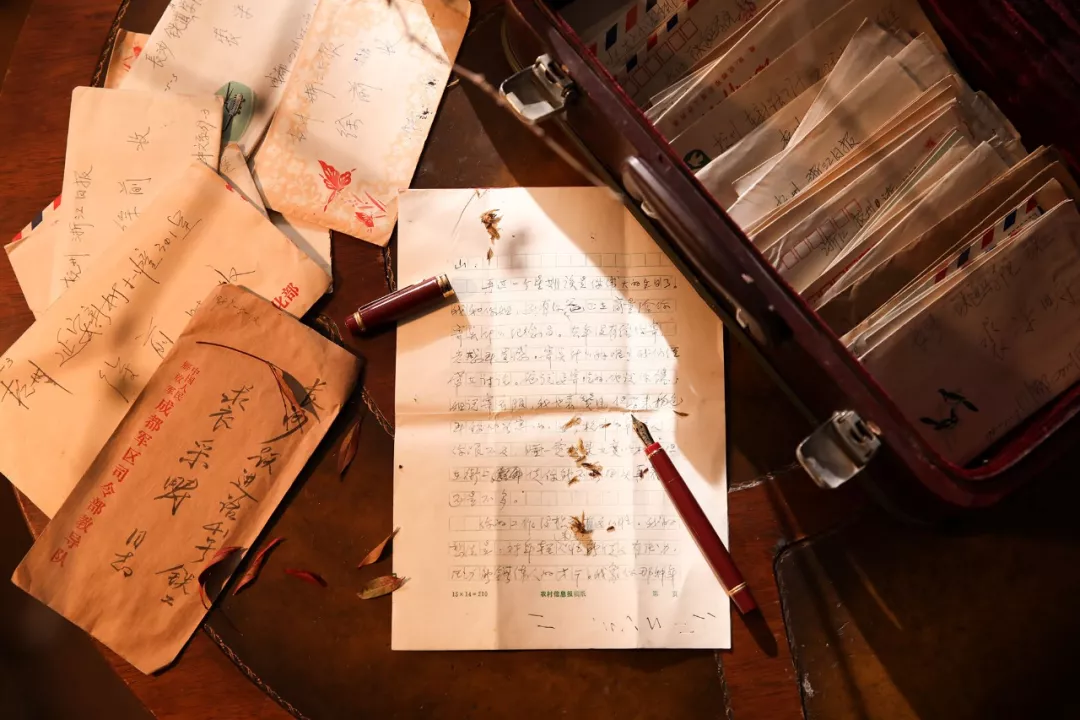

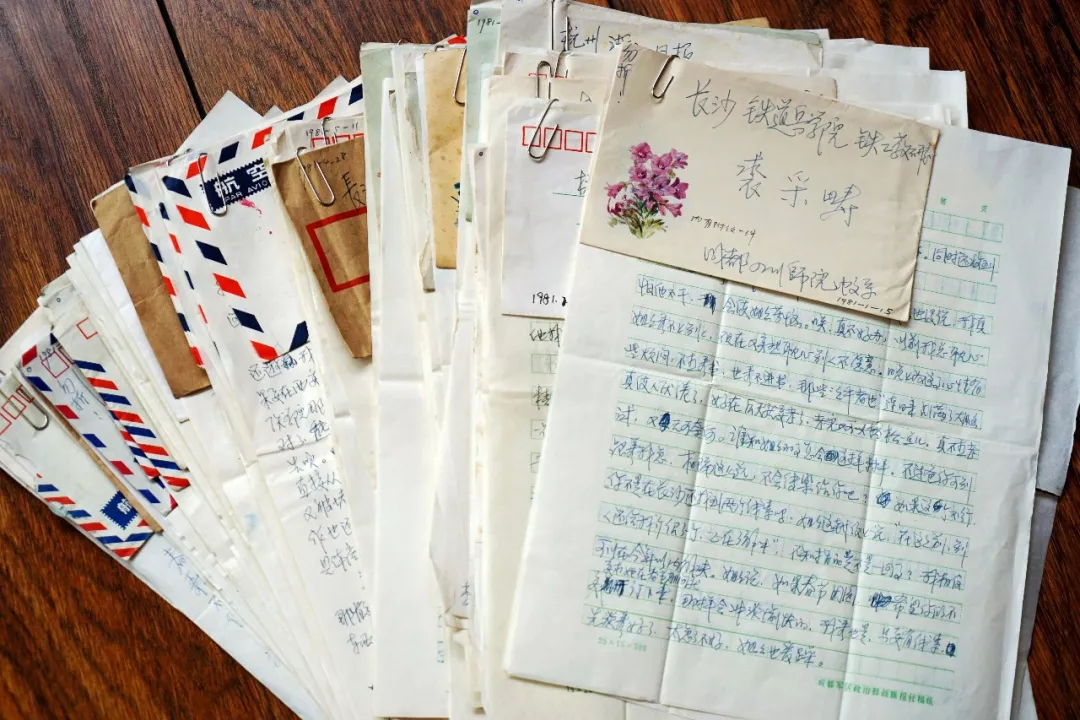

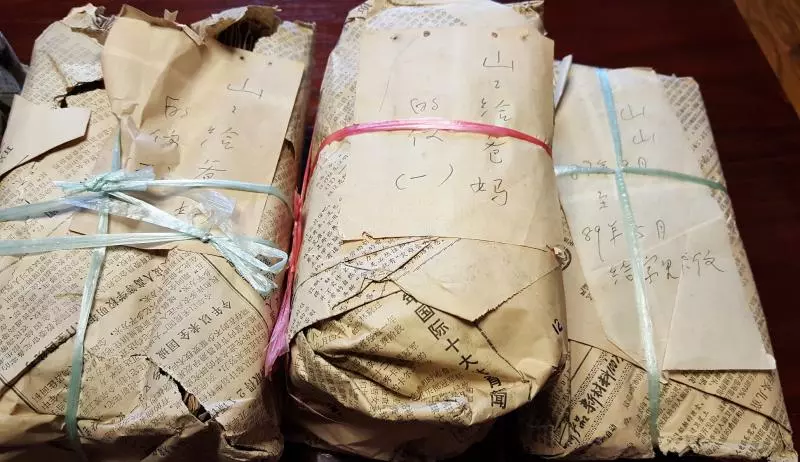

一封、两封、五十、一百.......2015年的夏天,裘山山在家整理房间时,发现父亲将来往的书信统统保留了下来,单单自己寄回家的家书就有510封。

除此之外,父亲甚至收藏了她和姐姐小时候画的画,从小到大的奖状,以及发表每一篇文章的报纸和杂志,和任何关于女儿的消息……

她眼泪差点落了下来,拍了几张老信件的照片,发到朋友圈,不料几乎感动了所有的朋友。

于是就有了这本《家书》。

序是裘山山自己写的:这是一本写了40多年的书。整理的过程中,我一次次感叹:幸好我写信告诉爸妈了,不然早忘了。

我为自己有这样的父母感到幸运。谨以此书,献给我亲爱的爸爸妈妈。

河边草

河边草