《寻找篇》之旬阳县兰滩烈士陵园

(2012-07-03 15:50:44)转载▼

标签: 铁道兵 襄渝铁路分类: 寻找拜祭烈士陵园

青山忠骨,四十年,老兵军魂不散。

泣血攀援,头点地,荆棘断崖陵园。

清风冷雨,树涛绿苔,战友再会难。

——摘自“念奴娇·寻赴襄渝线兰滩铁道兵烈士陵园”

时间:2010.10.27。

地点:陕西省旬阳县兰滩镇某山麓。

问:上山呢那嘛?

答:不!上天!天国有我挚爱的战友!!

雨后。树丛杂草间,黄色的小道泥泞曲折,蜿蜒向上,似乎永远没有穷尽。气喘咽干,一步三滑。

山尖。在荆棘藤蔓中俯身爬行,周身被棘刺扯拽着。当脚下再也辨认不出路径的痕迹,蓦然抬头,我看见了天——青蓝色的天!白云飘浮。极目远眺,一览众山小,汉江如涓涓溪水般流淌。我们仍旧没有找到兰滩铁道兵烈士陵园!!

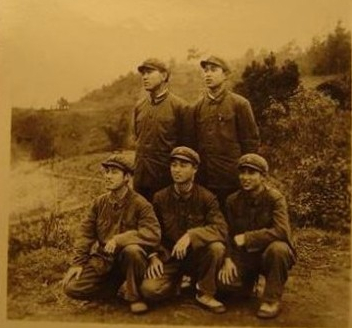

一阵“哗啦哗啦”的金属碰撞声从头顶传来,疑惑间,从天光中走出两个肩扛口袋的人影,越来越近。迎上去探问,一个人停下了脚步。当知道我们是原铁道兵时,对方脸上露出了欣喜。我们竟然在大山上遇到了战友!一脸憨厚的张坤茂家居兰滩镇二组,原是铁9师45团战士。1971年入伍,七年半的军营生活,主要战斗在沙通线上。张战友放下肩上扛的口袋,那是大半袋铁器零件。他终日在大山上奔波攀爬,给修建杆塔的队伍输送物资。每月可得一千余元报酬。

张坤茂战友向山下指点着,这时,我才知道走错了路,我们早已远远越过了烈士陵园的水平位置,到了山顶。他扛起口袋,热情地为我们带路,口袋落肩时铿锵作响。就在张战友转身的瞬间,我看到了他腰上插着的砍刀!闪闪发光的砍刀刺激着我的神经——几十年过去了,人到暮年的我铁道兵战友还在“逢山凿路”!!湿滑的山路上,关节疼的我在艰难挪步,不忍心连累负重的战友同行,我挥手与张战友告别。

看到张坤茂战友说的“石鼓”了,我们又找不到路了!我们在原地转圈,学兵战友刘志强拿着一根树枝抽打着探路,长疯了的萋萋荒草和刺槐随即淹没了他。

我们是从烈士陵园的“后围墙”跳入烈士陵园的。烈士陵园后的山坡上,一片一片金黄色的狗尾巴草像滚滚麦浪在风中摇曳起伏。

跳进烈士陵园,如置身于绿色的穹庐世界——参天的古树,无名的植株,妖娆的紫藤,烈士墓或隐或现。日光透过遮天蔽日的树冠,一缕缕地投射在墓碑上。黄色的、白色的小野花静悄悄的张着花伞;丝丝绿草中,躲藏着一朵朵杨梅红的蘑菇。山风吹来,陵园里满是婆娑之声。

烈士陵园的大门由一对方形的水泥门柱和门柱上架着的拱形钢筋梁组成。钢筋梁上垂直贴着4个圆铁片,从右至左书写着“烈士陵园”。铁片锈蚀,字迹斑驳。在4个圆铁片正中嵌着一枚铁质的红五星。门柱上的对联依稀可以看清,右联是:为有牺牲多壮志。左联是:敢叫日月换青天。

“敢叫日月换青天?!!”——“青天”?为什么用“青天”二字?!按照中国人的思维习惯,脑海里一定会驰骋丰富的联想。我不知道对联是铁道兵当年留下的,还是当地民政局重修烈士陵园时的笔误。曾经去过很多烈士陵园,大门上的对联多用“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。”也有用“为有牺牲多壮志,敢叫日月换新天”的。将“教”字写为“叫”,其实也是一种笔误。

“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”是毛泽东《七律·到韶山》中的诗句。毛泽东主席在一九五九年六月二十五日至二十七日重返韶山时,写下了这首充满了革命激情的诗词。自此以后的很长一段时期内,在全国各地的烈士陵园里,几乎都能看到朗朗上口的“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”。

综述历史:陕西省旬阳县境内,有铁道兵当年修襄渝线时留下的7个以团为单位的烈士陵园。小河北烈士陵园是14师70团(代号:5870部队。由10师代管。)烈士的安息地。长沙烈士陵园是10师46团(代号:5846部队)和5师23团(代号:5823部队。由10师代管。)烈士的安息地。10师47团(代号:5847部队)有2个烈士陵园——蜀河烈士陵园和沙沟烈士陵园,分别在蜀河镇的蜀河大桥南和蜀河镇沙沟村附近。下蔡湾烈士陵园是10师48团(代号:5848部队)烈士的安息地。段家河烈士陵园是10师49团(代号:5849部队)烈士的安息地。

兰滩烈士陵园是铁道兵10师50团(代号:5850部队)烈士的安息地。在这个烈士陵园里,同时有铁道兵官兵、学兵(当年称:学生连学生或学生民兵)和民兵的烈士墓。

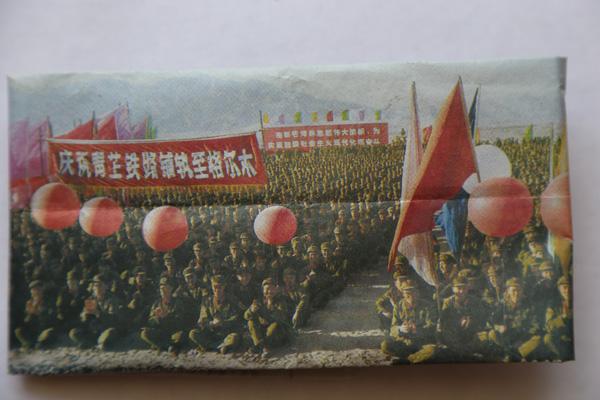

追溯特殊的历史:为了早日修通襄渝线,“让毛主席他老人家睡好觉”,当年有 3支队伍并肩战斗在三线建设的战场上——铁道兵、学兵和民兵。在25800名学兵中,官方承认有119名长眠在秦巴山中。也只有在施工最艰苦路段上的铁2师、铁10师和铁11师中才有学兵。

按照国家规定,烈士有严格的审批手续和档案登记资料(不排除历史的不公正待遇)。碑文书写的一般规律:牺牲者称为烈士,病故或意外死亡者称为同志。基于各种原因,在这些烈士陵园中,墓碑资料很难等同于档案资料。

来自一份铁道兵的珍贵资料显示:在兰滩烈士陵园的65座墓冢中,有铁道兵官兵26名,学兵2名,民兵37名。

在26名铁道兵中,牺牲20名、病故4名、淹亡2名。

学兵,牺牲2名。(根据安康烈士陵园里安康市政府在2010年6月树立的纪念碑记载,50团“长眠在秦巴山中”的学兵有4名:马景朝、张察理、姜宝记、钱龙。在兰滩烈士陵园里,我实际看到的情况却只有张察理同志和姜宝记烈士的墓。)

在37名民兵中,牺牲31名、病故4名、淹亡2名。

安息在兰滩烈士陵园中的26名铁道兵官兵的资料记录如下:

陆保军 男 23岁 十四小队副排长 1968年入伍 党员 1972年5月4日牺牲 籍贯:山东省嘉祥县马村公社西陆大队

单正敏 男 22岁 十三小队战士 1969年入伍 团员 1972年9月3日病故 籍贯:云南省昭通县东进公社东升大队

晋方连 男 22岁 九小队战士 1969年入伍 党员 1974年6月2日淹亡 籍贯:云南省威信县林风公社

李 信 男 29岁 三十三小队司务长 1960年入伍 党员 1971年5月18日牺牲 籍贯:甘肃省武山县元河公社大山大队

张茂清 男 22岁 八小队战士 1969年入伍 党员 1970年8月15日淹亡 籍贯:云南省镇雄县彬树公社大保大队

陈廷芳 男 22岁 十三小队战士 1969年入伍 团员(牺牲后被追认共青团员) 1972年12月8日牺牲 籍贯:云南省昭通县东进公社红日大队

徐廷飞 男 20岁 十八小队战士 1969年入伍 团员 1970年12月11日牺牲 籍贯:云南省镇雄县银屏公社祎子沟

周远福 男 20岁 十八小队战士 1969年入伍 团员 1971年1月5日牺牲 籍贯:云南省镇雄县雨和公社乐利四队

曾范香 男 19岁 一小队战士 1969年入伍 1970年12月24日牺牲 籍贯:云南省镇雄县火草公社下田坝

刘 风 男 30岁 二中队书记 1963年入伍 党员 1972年12月7日牺牲 籍贯:河北省兴隆县小子庄公社小子庄大队(墓碑:一九四二年七月生 ,河北省兴隆县小子庄公社小子庄大队,一九六二年三月入伍,一九六三年二月入党,入伍后历任战士、正副排长、营书记等职。一九七二年十二月七日不幸牺牲。中国人民解放军五八五0部队二中队 一九七三年三月十一日)

邓绍财 男 五小队战士 1971年入伍 团员 1973年3月9日牺牲 籍贯:四川省潼南县城东公社四队

刘忠友 男 20岁

<="" p=""> 五小队战士 1971年入伍 1971年8月21日牺牲 籍贯:四川省潼南县柏梓区永安公社二队

王玉文 男 23岁 三十一小队班长 1968年入伍 党员 1971年7月31日牺牲 籍贯:山东省嘉祥县町里公社前贾庄

王大成 男 22岁 三十一小队战士 1968年入伍 党员 1971年7月31日牺牲 籍贯:四川省井研县纯复公社尖钵村

李世兵(墓碑:李仕兵) 男 19岁 三小队战士 1971年入伍 1971年7月28日病故 籍贯:四川省潼南县五桂公社三大队

余克树 男 22岁 三十一小队战士 1970年入伍 党员 1971年7月31日牺牲 籍贯:湖北省沔阳县红垸公社红光大队

王水清 男 20岁 三十一小队战士 1970年入伍 团员 1971年7月31日牺牲 籍贯:湖北省沔阳县何场公社联合大队

许明科 男 23岁 十七小队战士 1969年入伍 团员 1972年3月22日牺牲 籍贯:云南省镇雄县银厂公社贾家坝大队(墓碑:云南省镇雄县以萨公社银厂大队人)

陈从席 男 19岁 一小队战士 1971年入伍 1971年11月11日牺牲 籍贯:四川省遂宁县王峰公社十二大队

刘锦厚 男 师机三连副班长 1968年入伍 党员 1972年元月牺牲 籍贯:江苏省睢宁县聆城公社新李大队

刘光荣 男 22岁 十七小队副班长 1969年入伍 团员 1972年8月21日牺牲 籍贯:云南省永仁县红卫公社红江大队(墓碑:云南省永仁县平地公社迤沙拉大队人,于一九七二年十一月光荣牺牲)

陈天荣 男 23岁 五小队战士 1969年入伍 团员 1972年7月14日牺牲 籍贯:云南省镇雄县团树公社团树大队

陈绍国 男 20岁 九小队战士 1971年入伍 团员 1972年11月病故 籍贯:四川省潼南县康乐公社八大队

(根据墓碑资料记录:)

李成友 男 十八小队战士 1969年入伍 1972年9月5日病故 籍贯:云南省镇雄县芒部公社

刘启尚 男 四小队班长 1969年入伍 一九七0年七月入党 历任战士、班长 1971年11月20日因公光荣牺牲 籍贯:云南省

彭德松 男 22岁 十二小队副排长 生于一九四九年 一九六六年九月入伍 一九六九年十月加入中国共产党 入伍后历任战士、副班长、班长、副排长等职 在建设襄渝铁路的战备施工中不幸于一九七一年十二月十二日光荣牺牲 籍贯:四川省双流县中心公社十一大队

烈士陵园迎门的是陆保军烈士的墓。在墓碑上,我看到了这样的文字:“系山东省嘉祥县马村公社西陆大队人,生于一九四九年十一月,一九六八年四月入伍,一九六九年五月加入中国共产党,入伍后历任战士、材料员、副排长等职,在襄渝铁路的建设中不幸于一九七二年五月四日光荣牺牲。”——一个积极上进,不满23岁的年轻生命定格在共和国的青年节!

我在想:当年战友们是满怀着怎样的痛苦,在无路的山崖沟壑间攀登,将烈士们抬上了这高高的山峦。

我在想:当襄渝线通车,部队转赴新的战场时,该有多少昔日并肩的战友不舍这一方土地上牺牲的烈士们!!

拍摄工作千辛万苦。烈士墓大致成行,散落在山体的自然坡上,墓碑前多数没有拍摄距离。最佳拍摄位置,或是荆棘窝,或是杂木丛、或是野草堆、或是断坡——无法站,站不住,用脚后跟在粗砾的坡上跺出一个坑,制造一个足尖能够踩住的支撑点;忍着尖刺穿透衣服慢慢顶入肌肤的阵阵痛楚,用身体挤开荆棘;鞋底被断枝扎透了,足底渗出了红色;长时间崴脚站着,鞋面和鞋底“分家”了;扑面的蚊虫,在反射着亮光的镜头上爬来爬去,遮挡住视野;全神贯注盯着拍摄物,冷不防,蜘蛛网像面纱一样兜头盖脸。

我看见:年仅20岁的铁道兵烈士周远福墓前,一只破碗,半碗清亮的雨水——那是否小烈士盼望亲人永远淌不完的眼泪?!

我看见:刘锦厚烈士的墓碑上已经看不到原部队和籍贯的任何标识——月月、年年、烈士永远找不到他心爱的连队和可爱的家乡!

我看见:5850部队四小队班长刘启尚烈士墓前的小树上挂着一串萎缩如松球样的纸花——那可是亲人的心压缩了几十年的牵挂?

我看见:5850部队二中队营书记刘风烈士墓前,似瀑布般的荆条从天而降——遮挡住烈士遥望家乡和亲爱妻子的目光。

我看见:民兵烈士甄月玲(咸阳女子连副排长,17岁)和弥向玲(咸阳女子连民兵,18岁)的墓结伴坐落在茵茵绿色的树丛中。一对姊妹花牺牲在同一天,1971年10月3日,共和国的国庆期间——烈士的家相对较近,但是墓前没有任何祭奠的痕迹(当地风俗:只能在清明节那天清理墓前的供品)。我不知道是烈士的父母思之深、念之切、想之苦,生离死别之悲,牵挂惦记之痛,使他们不忍来到女儿的长眠地?还是年事已高,已经登不上这高山上的陵园?

山风唦唦,树涛呜呜,小草低吟,诉说着,诉说着烈士们漫长的,永无终了的孤寂和思念……

我看见:学兵烈士张察理(学兵二连,20岁)墓碑前,像卫士一样,挺立着一棵黑色树干粗粗的柏树,树干上挂着一朵雪白的已经“枯萎”的纸花——是树通人情?几十年风雨与共陪伴捍卫着远离妈妈的学生娃!一对酒瓶分立在墓碑的两侧——是张察理并肩战斗的学兵战友来了?来与烈士把盏痛饮?!

我看见:民兵烈士程金禅(白河民兵2团15连排长,36岁)的墓碑前,一盘燃尽的烟花筒静静的躺着——烈士当年可是家里的顶梁柱,天塌了,家人是怎么熬过来的?是后代来向烈士报喜了?还是后代的后代来祭拜家族引以为荣的长辈?

我看见:烈士李信(5850部队三十三小队司务长,29岁)的墓碑正规洁净,黑黑的底子上,雪白的字描画得鲜亮清晰——是烈士远在甘肃的后代来看望爸爸了?是烈士朝夕相处的战友来祭奠烈士了?工作应该没有危险性的司务长都牺牲了!见证了铁道兵修建襄渝线期间,牺牲之惨烈,牺牲之悲壮。

……

突然!突然!!一道闪光迅疾划过长空,石破天惊!!!我看见,我看见:藤蔓如幔帐样笼罩着的一座烈士墓上,一株大树冲顶而出,直指青天,树冠叶茂圆阔——难道,难道这是烈士在伫立眺望家乡的亲人?!难道,难道这是烈士在伫立眺望昔日的战友?!

——鬼斧神工!?一座“树墓”惊现在眼前!!

“树墓”——是天降祥瑞?是部队旧址屋檐下的小鸟衔来了籽种?是大自然造化?是英雄化身?!

“树墓”——也许,也许这是烈士不甘心化作一抔远离故乡的黄土;也许,也许这是烈士向世人展示自己仍然是国家栋梁;也许,也许这就是“敢叫日月换青天”??!!

面对陡然降临的残酷浸泡,我不能思想!我无语!

伟大的铁道兵离开了襄渝线,留下了无数的烈士在荒山野岭间。有的已经无从寻找,化作了共和国的山河!安息在烈士陵园的铁道兵烈士,由于历史等诸多原因,也几乎得不到亲人的祭奠。默默的,一年又一年,几十年过去了…… 大山里的烈士墓,已经抵挡不住大自然的侵袭,风雨飘摇……

兰滩烈士陵园大门前有一条下山的路,一条落差很大的水泥台阶路。站在这里,可以看见兰滩火车站,那可是战友和亲人们来的方向!!

拖着沉重的双腿,学兵战友刘志强牵扶着我的手,顺路而下。

在接近山麓处,我看见了旬阳县民政局二00四年十一月廿六日建立的《兰滩烈士陵园简介》碑。

在山麓,我看见了当年5850部队团部的遗址,看见了当年作为兵营和首长宿舍的一排排红瓦顶的红砖房。涂刷在墙上的标语口号:“团结起来,争取更大的胜利。”和“团建奋进创建三落实标兵连”历经几十年的风吹日晒雨淋依旧醒目如初。团卫生队的9间房屋已经拆掉了,变成了菜地和民宅。

在兰滩镇的小饭馆中,老板娘正在用筷子捡食顾客剩下的盘底……听说我们是当年的铁道兵,刚从山上拍摄烈士陵园归来,兴奋异常。她这个年纪的人,还清楚的记得当年的铁道兵,十分感谢铁道兵造福于这方百姓。她手忙脚乱地给我们做了拿手菜“烧野猪肉”和“酸菜魔芋”。翻箱倒柜(嘿嘿!冰箱冰柜),恨不得把珍存的作料都加到为我们做的菜中。

河边草

河边草