芳华 | “铁道兵”3个字,承载了一代人的血色青春

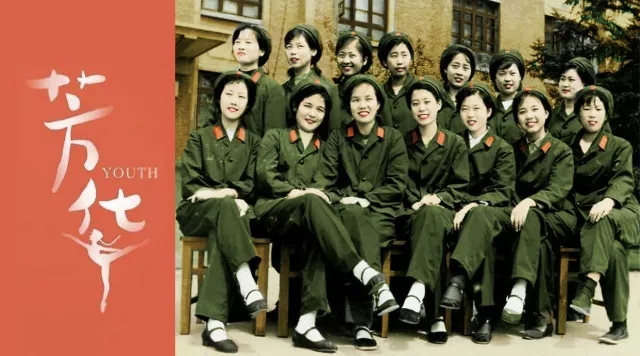

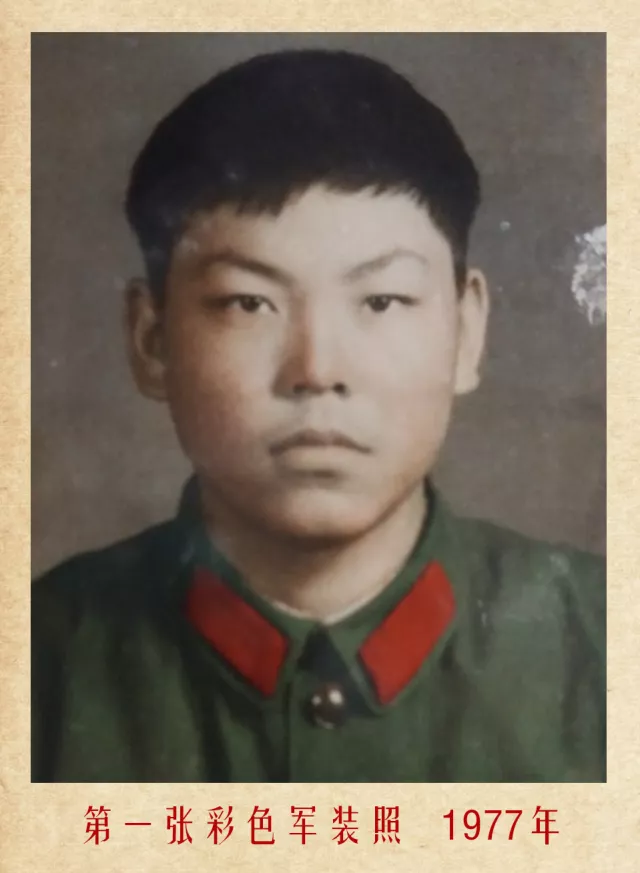

电影《芳华》近期热映,讲述了上世纪70到80年代充满理想和激情的军队文工团故事,一群芳华青春的命运在时代变迁中充满变数。 《芳华》电影编剧、同名小说作者严歌苓,曾在铁道兵政治部担任创作员。电影中,文工团的发展、转型、撤编,与铁道兵的经历何其相似,他们一样诞生于炮火硝烟,参与对越自卫反击战,共同经历了兵转工,为新中国的建设献出青春。此外,铁道兵这个光荣的军种,也曾设立过政治部文工团,于1998年解散。一批批文工团战士,辗转全国各地,赢得过无数荣誉,也为清苦的工地生活带来数不清的回忆。 如今,铁道兵的芳华已逝,但这个群体从未被忘记。 01 “娘,俺在这里挺好滴,恁们不用担心。这是俺让北京的战友找人帮忙印的彩色照片……”18岁的贾启伦当了铁道兵,像《芳华》中的何小萍一样,他把第一次穿军装拍的照片,寄给了家人。 02 —“青春啊青春,美丽的时光,比那彩霞还要鲜艳,比那玫瑰更加芬芳……” —“好好练,咱这首歌元旦联欢会的时候一定火!” —“嘿!就冲这连里给借的鼓,兄弟们得给你呱唧呱唧!” 元旦前夕,铁道兵战士们在山头排练歌曲《青春啊青春》。 03 生活除了奋斗,还有诗和远方,铁道兵前线筑路,文工团后方鼓舞。1976年,部队文工团慰问青藏线筑路的铁道兵,在青藏高原起舞。 04 1968年,“自由之路”坦赞铁路修建前夕,中国派出第一批到坦桑尼亚学习斯瓦西里语的翻译。出发前,他们受到了周恩来总理的亲切接见,并与总理合影留念。 05 1973年,党中央、国务院、中央军委决定在新疆修建贯通吐鲁番至库尔勒的南疆铁路,当时的交通运输只能靠马车、驴车、牦牛和骆驼,平时巡逻检查全靠骑马。 06 1969年,年轻帅气的殷德州应征入伍,成为铁道兵第八师40团汽车连的一名司机。他与汽车结缘,方向盘一握就是27年,驾驶期间没有出现一次剐蹭,安全行驶超过150万公里。媒体曾这样报道他:“爱车像爱护自己的眼睛一样。” 07 铁道兵第十师重返青海修建青藏铁路,与西宁地方政府举办联欢会,同时这也是89210部队的战前动员会和誓师大会。在西宁市政府的大礼堂中,他们与当地人民一同合唱《军民鱼水情》《铁道兵志在四方》等耳熟能详的曲目。 08 1973年12月,陕西安康寇家沟,漫天大雪已将大地铺成白色,25岁的李万茂在漫天飞雪中为保障营房周边安全站岗巡逻。他19岁成为铁道兵,参加援越抗美战争,回国后参加多条铁路建设,后来兵转工进入中国铁建,如今已是古稀之年,他将一生的芳华都献给了祖国和人民。 09 铁道兵第七师医院定点支援哈萨克族农牧区的医疗卫生安全,随军护士经常需要为当地的牧民检查身体。图中的孩子患了肺炎,情况不算太严重,检查身体后,护士对症下药。 10 在修建青藏铁路第一期工程时,铁道兵学唱“四有、三讲、两不怕”歌曲,外面风雪交加,气温只有零下40度,当齐声高唱时,士兵发现外面有一群黄羚羊成群迁徙,路过连队时,驻足竖起耳朵“聆听”歌声。 11

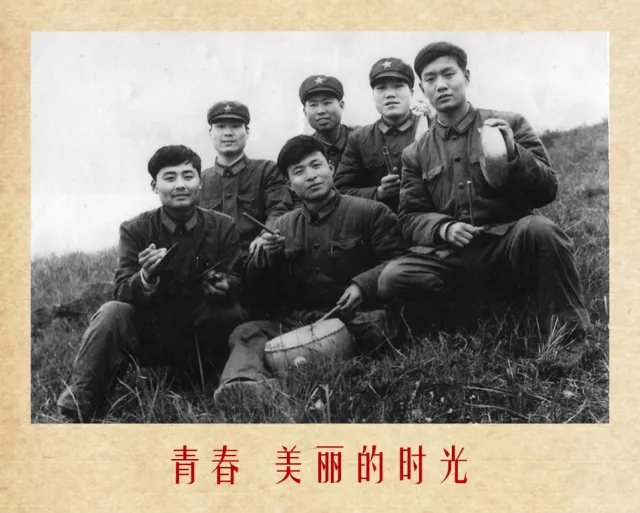

河边草

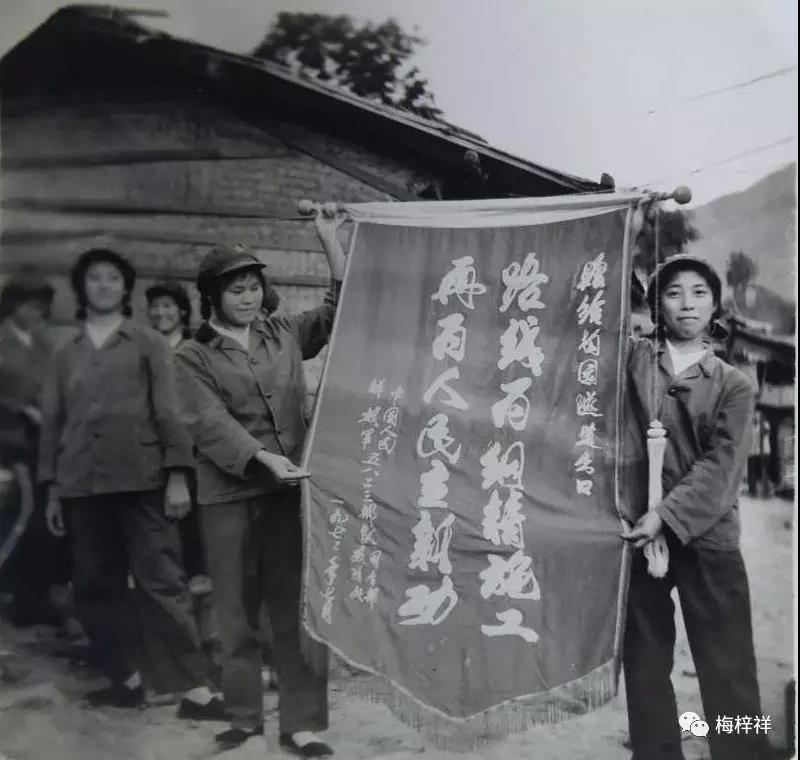

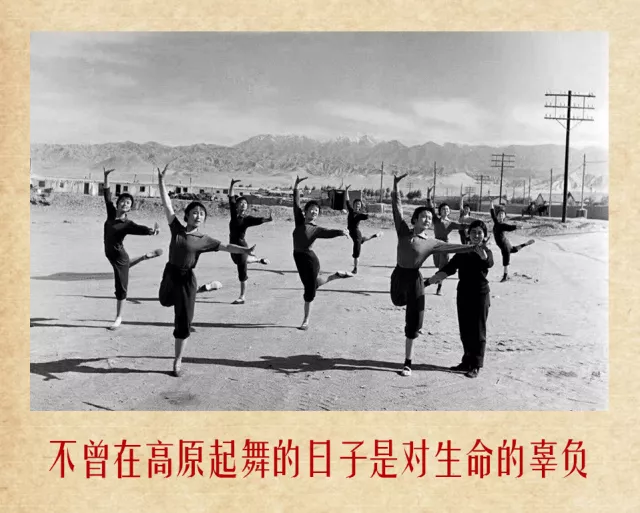

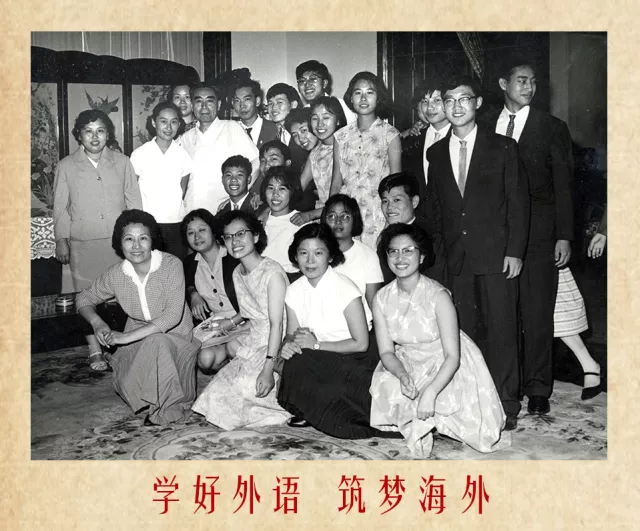

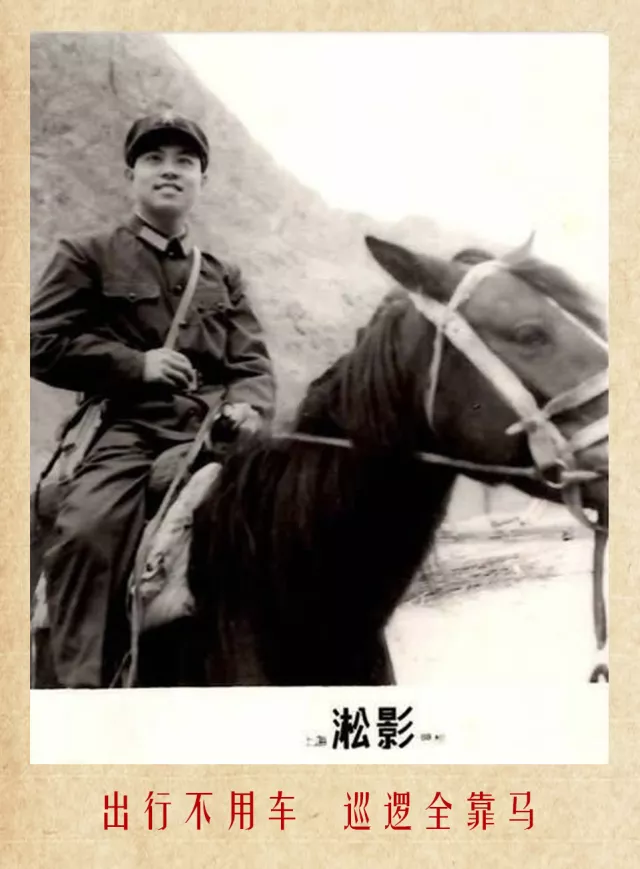

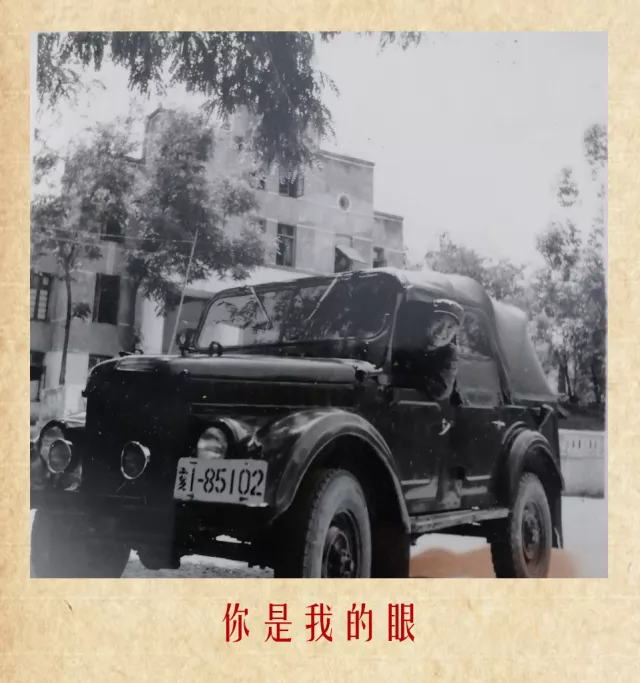

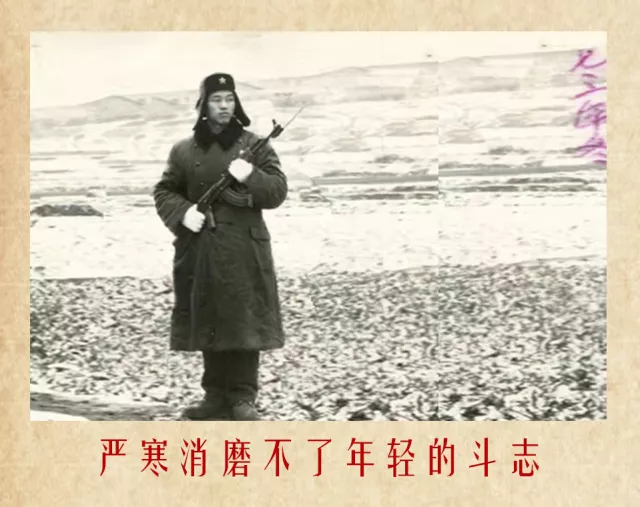

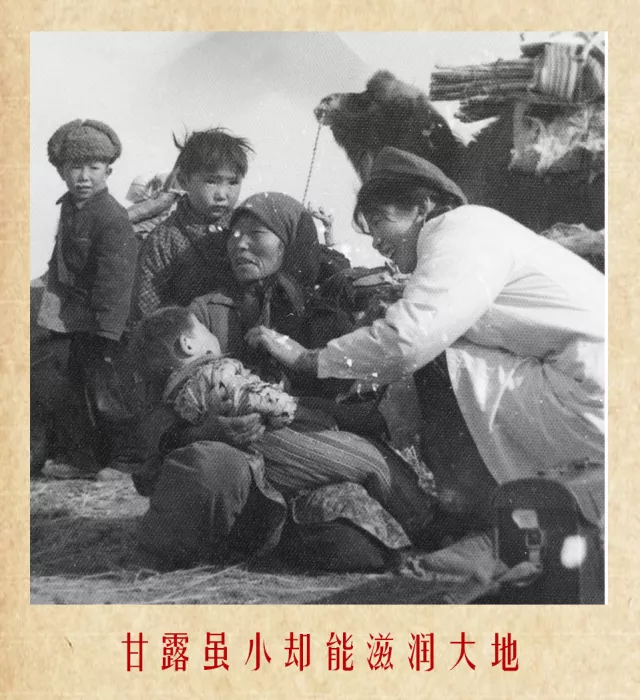

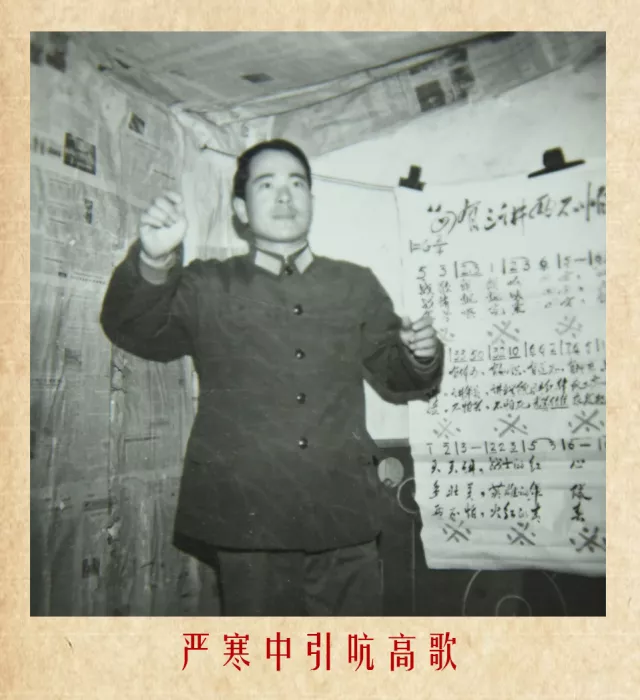

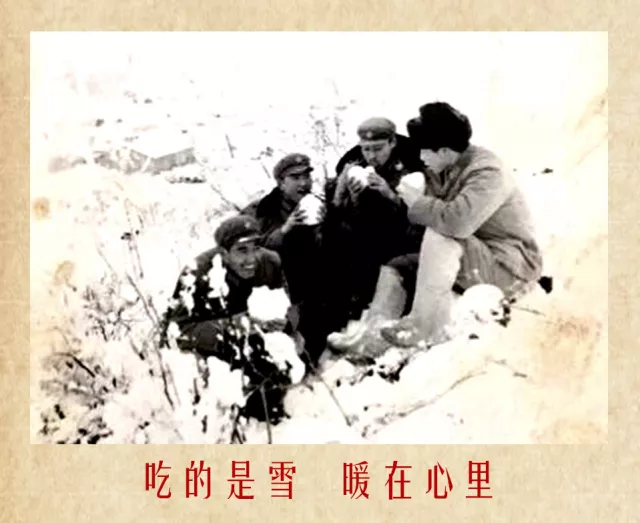

河边草