战友作品:我们的青葱岁月(李建丽)

2018-02-12 梅梓祥

《我们的青葱岁月》是战友齐石推荐给我的,作者李建丽在不久前的一次铁道兵聚会时见过面。

7000多字的长文,多高的水平才有浏览量?看看,删删。不知不觉就看完了。好文章不觉得长,不好的文章,再短都是长的。当编辑,经常遇到这样的稿件:受版面限制,稿件长,删删吧,往下看,一句都舍不得删;删,就影响稿件质量了。相反,有的稿件,为照顾面子刊发,想删删,一路删下去,才知道没有一句值得保留的……

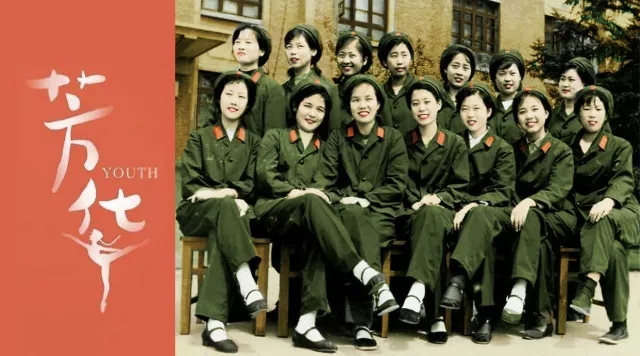

李建丽写的是铁道兵女兵生活。有位铁道兵女兵,看了电影《芳华》,在朋友圈发声:“这不是我们部队鸡毛蒜皮的生活!”李建丽写的也是“芳华”,金戈铁马、气壮山河的“芳华”,同舟共济、舍己为人的“芳华”。

谢谢建丽,哪怕没有一个人阅读,也值得写下来,留存下来。成昆铁路、襄渝铁路、南疆铁路……许许多多的铁路,有我们铁道兵女兵青春的血迹,和永远的回忆。

为铁道兵基层文艺宣传队写照。女兵打隧道,铁道兵部队的故事;“倒霉”了的女兵赤脚在冰冷的泥浆里踩,一天打500块土坯;为肢体、面目残损的战友阵容……文字节俭,感情深厚,回味绵长。

广为转发吧,某年某月某天某导演看中,那才是一部史诗一般的“芳华”!

我们的青葱岁月

李建丽

我叫李建丽,今年63岁。在五十多年前我的人生花季里,有幸在铁道兵军营里度过12个春秋,于1982年大裁军前夕转业回到北京。随着年龄向老,我思念部队,怀念战友,常常站在窗前久久遥望十二年花季从军走过的山川河流,一种油然而生的自豪感充盈心胸。这种自豪不是因为身穿军装的英姿飒爽,也不是因为那个时代世人对军人的普遍敬慕,而是因为在移山填、艰苦卓绝的铁道兵大熔炉里,锻造出我百折不挠的铁道兵战士坚强意志以及乐观向上的铁道兵战士无所畏惧的精神世界……

1970年10月底,刚满十五岁的我穿上了绿色军装。在北京房山历经三个月新兵训练后,我被分配到铁道兵第五师。火车离开北京,一头扎进川西高原的崇山峻岭,在摇来晃去的车厢里,我们学会了衷情一生的兵歌《铁道兵志在四方》“……打通昆仑千重山,又踏东海万倾浪,林海雪原辅新路,嘉陵江畔摆战場!精心设计,精心施工,万里山河辅上铁路网!”每当想起这支歌,我的心里都会荡漾起说不出的自豪。

列车在歌声中晃了几天,终于在一个小站停了下来。我伸头一看,小站有一块刚起竖不久的站牌“米易”。米易,就是当时铁道兵第五师机关所在地。我就是从这个川西南叫做米易的地方,被分配到五师文艺宣传队,当了一名文艺战士,走进了铁道兵火热的生活。

当时,五师所属部队正在紧张地进行成昆铁路收尾工作,施工条件和物质生活条件十分艰苦,极需丰富部队的精神文化生活来鼓舞士气。所以,文艺宣传队的生活也是火热的。每当霞光洒满铁色军营时,我们便伴随着嘹亮的军号声紧张地出操、练功、吊嗓子、排剧目。那时,全国上下都在推广八个革命样板戏,师文艺宣传队为部队排练的是样板戏《沙家浜》。队领导让我在剧中扮演一般群众,我二话没说,认真参加排练,一丝不苟上台演出。当时,15岁的我在沙家浜里要演一位小媳妇,抱着个襁褓道具,表演在鬼子扫荡时,慌慌张张的摔倒,艰难地爬起来继续逃命。我每场演出都认认真真地踩着锣鼓点完成好这个角色。可有一次,由于舞台地面坑洼不平,铺地的帆布中间有个破洞,我没看见,一拌就飞了“出去”,“孩子”上天我落地,脚也崴了!我慌谎张张爬起来,找到“孩子”,忍着痛,一拐一拐地在台下战士们的笑声中逃下了舞台。第二天领导关心问我还能上台吗?我当时心想除了我,都没人啦,当时是一个萝卜一个坑,哪找人呀!第二天,我脚打着封闭缠着绷带,继续演出。一晃50多年过去了,战友们忘了我的名字,但一提起摔小孩的演员,一下就笑回了当年!

1971年底,为了加强团一级文艺宣传队建设,更好地为一线部队服务,师党委决定从师部宣传队抽调一批文艺骨干充实到各团文艺宣传队。我和队友钱敏芝被调到二十三团文艺宣传队。

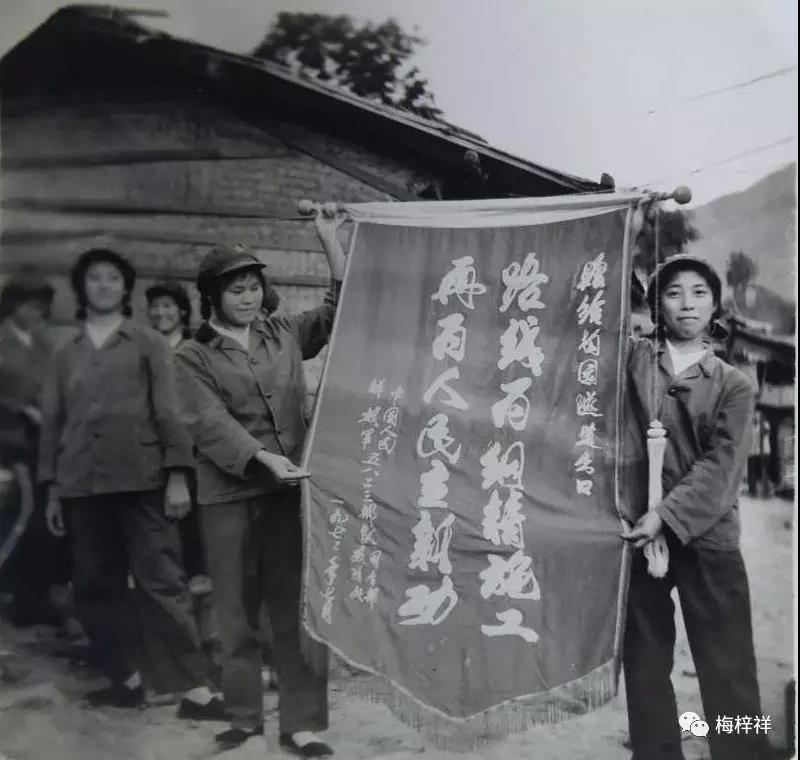

铁五师二十三团是铁道兵部队中有名的“隧道老虎团",部队英雄辈出,先进典型层出不穷,能在这样一支部队中当一名宣传兵,是我们的光荣和骄傲。当时,二十三团已离开四川,转场到陕西旬阳县参加襄渝铁路建设。我和敏芝战友愉快服从命令,打起背包,翻山越岭,来到陕西旬阳县二十三团文艺宣传队报到。在那里结识了顾海鹰、陈桂花、李荣珍、王佳、雷德龙、张连如、胡海吾、唐福泉、李汉院、谭晓勇、黄文衡、龙玉等一批新的文艺战友。

团文艺宣传队的工作特点是不唱大戏演小戏,节目短小精悍,针对性强,及时把部队中的先进典型、优秀官兵技术能手搬上舞台,兵演兵、兵唱兵,用自身的演艺和说唱去宣传部队干部战士英雄事迹和好人好事,鼓舞指战员们的斗志,提高部队的战斗力。

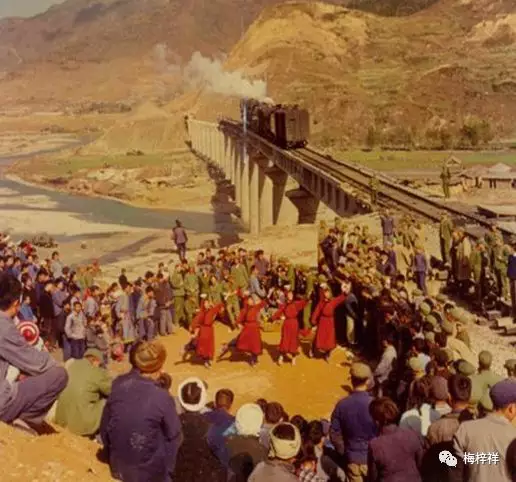

为了演好兵,唱好兵,全队人员必须练成多面手,有眼就能吹,有弦就能拉,能写能唱又能跳,前台后台全能干。及时采访、即时创作、即兴登台表演是二十三团宣传队光荣传统。每当宣传队下连队、上工地演出时,队里领导总要事先安排创作人员深入连队、工地收集素材,以天津快板、山东快书、锣鼓词、三句半、表演唱等表现形式写成台词,让演员套词演出。有时,我们来不及背台词,就将台词写在手上或抄写在锣、鼓、钗、板等道具上,演出时稍瞥一眼,就可按照台词去说唱。有时实在是忘词了,有专门站在幕布后的同事提词,在台下官兵的哄笑中继续演出。因为演出的节目都是官兵身边发生的事,所以演出效果自然是热闹非凡。时下部队在陕南修建襄渝铁路,条件很艰苦。部队营房和施工场地都设在汉江两岸悬崖峭壁上,山高谷深地势险峻,很难找到一块搭建舞台的平地。没有平地,我们就利用解放汽车的车箱拼成临时舞台,虽然演出条件简陋,但大家演出认真,很卖力气,官兵们每当看到我们精彩演出时,就像过节一样高兴。为此,部队首长时常夸奖我们:“你们不怕条件艰苦,兵演兵,兵唱兵,这才是我们需要的文艺战士。”

1972年夏天,团党委决定解散宣传队,男兵回原单位,女兵除钱敏芝留下搞创作外,任命我为班长带其余四位女兵到施工连队劳动锻炼。接到命令,我、顾海鹰、陈桂花、李荣珍、王佳可激动了!因为我们当了两年兵,尽是兵唱兵、兵演兵,还没有真正打过隧道架过桥梁,那还算什么铁道兵战士啊!

我们去施工连队是三营十三连。十三连正担负着襄渝铁路构园隧道上导坑开挖任务。我们到连队后,连长征求各排各班的意见,谁知,哪个班都不愿接收我们,说我们娇气,怕拖他们后腿。连长硬性将我们安排在一个扒碴班,任务是将上导坑爆破下来的石碴经中槽漏口放到下道坑运碴斗车中,而后运到洞外的碴场。

进隧道施工的第一天,我们五位女兵全副武装:头戴安全帽,脚穿大雨靴,肩扛钢锹、钉耙,由我列队喊着口号,雄赳赳,气昂昂,怀着打通秦巴千重山的气概向隧道行进。进了隧道,我们东瞧瞧,西望望,一切都感到新鲜。开始,施工班长还不时给我们讲解什么是中槽、马口、边墙、拱顶、上导坑、下导坑。可走进隧道百米后,我们的头发慢慢地竖了起来……阴森森,湿淋淋的道坑顶部,倒竖着犬牙交错尖利的巨石,在昏暗的灯光下闪着寒光淌着水,像张开血盆大口、馋涎欲滴的怪兽,要把我们一口吞下!我们大气不敢出,混身冒冷汗,生怕头顶上的尖石掉下来。施工班长看出了我们的心思,问我们怕不怕,我们战战兢兢、稀稀拉拉地回答说不怕。说实话,能不怕吗?我们都是十五、六岁的女孩子,哪见过这种场面啊。等我们哆哆嗦嗦跟着班长摸到了施工掌子面时,立刻被连队战士热火朝天的劳动场面感染了:开路先锋的风枪手们,他们扛起沉重的风枪,顶着石缝淌出的山水,浑身溅满着混着石粉的泥浆,在震耳欲聋的风枪声中,咬紧牙关向坚硬的岩石开钻!那一个个硬汉,驾驭着烈马似的风枪,屹立在掌子面前,像兵马俑形象的群像,深深地刻进了我的脑海,至今不忘!扒碴班的战士们在狭窄、低矮的坑道里用钢锹铁钯不停地扒碴、放碴,个头大的战士直不起腰,就跪在尖利的石碴上劳作,膝盖刺破了,手划破了出了血,仍不歇手;爆破手们还没有等到一个循环炮眼打完,就着手准备雷管、炸药、导火索,随时装药备炮。整个施工现场,充滿着团结紧张高昂的战斗气氛,向时间抢工效、要速度。我们忘记了恐惧,顶着呛人的硝烟,冲上空气稀薄的掌子面,在男子汉们惊诧目光里,不顾一切地用钢锹、钉耙不停地扒碴、运碴、放碴,为风枪手们扫清前进的障碍。一尊尊“秦俑”露出了白牙,他们手中的风枪也欢叫了起来!工程进度明显加快!一位四川的接班战友奇怪地问他老乡:“你们咋起搞得这么快噻?”我们那位“秦俑”想了半天,突然冒出一句经典名言:“男女搭配,干活不累!”大家听了哈哈大笑,乐泪直流。

上工的第一天结束后,我们全身像散了架一样,背痛、腰酸、手胀的握不住拳,手上还磨出了大血泡。我们的饭量却大增,过去一顿只能吃一个馒头,现在可好,一根筷子串三个馒头,不但吃得香,咽得下,还得喝汤溜溜缝。就这样,我们不叫苦不喊累,天天出满勤、干满点。我们所在的班劳动工效最高,进度最快,多次受到连里表扬。这一下我们成了连队的香饽饽了,各班争着抢着要我们到他们工段去。我们拼尽了所有的气力终于为自己争了一口气!我做为女兵班长当着男子汉们的面,骄傲地整队,五个铁姑娘迈着整齐的步伐回到女兵帐篷。我们骄傲地唱起河南豫剧《花木兰》:谁说女子不如男!我们能顶半边天……唱着唱着,不知从谁开始的我们一个个地涕泪横流!是想念远方的父母,还是思念温暖的家园?是吃苦受累感到伤痛,还是对迟来的表扬感到委曲?是,也都不是。反正我们五个美美地抱头痛哭了一通,心里就舒服多了。

连队的干部战士对我们五个宝贝疙瘩很关爱的。老疙瘩王佳那年才十四岁,在道轨旁扒碴,一不小心被轨道车轮搌了脚!在她“啊”的一声惊叫声里,战士们急忙把她抬到一边,扒下变形了的水靴。好在她脚小靴大,只把出头的大姆脚趾压了个乌黑青紫!她抿住嘴不叫痛,但她那忽闪忽闪的大眼睛里滴滴哒哒流出了大颗大颗的眼泪。干部战士们心疼地把她送回连队休息,可她一瘸一拐到炊事班帮厨去了。晚上,我召开班务会,再次强调施工安全事项,对王佳不小心提出批评,对她受伤不嚎啕、帮厨给予表揚。小王佳一声不吭,笑眯眯地从怀里掏出一个小纸包,送我们到面前。那是一小包经炊事班长默许她带回来的白沙糖!我们五个立刻变成了小馋猫:每人用食指和中指夾着亮晶晶的沙糖送到各自的嘴里……啊!那是天下最美的味道了!

说来也奇怪,往往是你越强调安全就越容易出事!没两天,顾海英只顾低头在下位上扒碴,一不小心被上位战士的钢锹碰到了额头,顿时血流滿面!如果不是安全帽挡住了大半个锹锋,后果不勘设想!还有一次,顾海英脚下的片石突然松动,带着海英滑向漏碴口,李荣珍为救战友竞伸手阻挡片石下滑,瞬时被片石割伤手臂,露出骨茬儿!连队战友及时伸出长杆把顾海英拉出危险区,把李荣珍送卫生站救治。当我们下班回到帐蓬的时候,李荣珍打着绷带,用一只手端出一盆香喷喷的鸡蛋面来!“病号饭”!小王佳她们一声欢叫,抓起筷子向面盆冲去,急得李荣珍直喊:“给我和班长留点!”这,都不是最玄的,最玄的是陈桂花和小王佳放碴车事件,想起来我现在后背还会冒冷风呢。那天超额完成任务,陈桂花和小王佳兴高采烈地去推碴车倒石碴。她俩把碴车在轨道上推到了缓坡,高兴地站上了碴车任由车辆下滑。没想到重力加速度,强大的惯性使碴车越滑越快,她俩忘了刹车,忘了跳车自救,眼睁睁看着碴车带自己冲向悬崖!千钧一发之际,连队战友冲了过来,把钢纤插进车轮,在距离悬崖不到十米的地方,舍命地把碴车别停了!事后,我做为女兵班长到现场感谢那位战友。望着深不见底的陡壁,想象我的姐妹跌落翻滚,我的眼泪控制不住地流了下來。这一下可把连队那位战友吓傻了,手足无措地用他的家乡话对我说:“莫哭,莫哭。莫怕,莫怕!有我们咧!”是的,这些可爱连队战友们,看似冷峻,实际上他们很关注我们的生话和安全,在关键时刻会为你挺身而出的!记得那一天,我和战友们站在上导坑放碴的中槽口,向落差三、四米的下道坑运碴斗车中放碴。正干得起劲时,我突熊感到脚下的碴石在松动下滑,没等我反应过来,施工排长不知从哪儿飞身过来,像老鹰捉小鸡一样,一把把我拎了起来,“轰然”一声,我脚下的石碴塌了下去,地面形成了一个大窟窿!好险啊!我差点被碴石埋在下道坑的斗车里光荣了!

“揹上了行装扛起了枪,雄壮的队伍浩浩荡荡。同志啊,你要问我到哪里去,我们要到祖国最需要的地方……”在浪漫的兵歌声中,在艰苦的隧道里,在生死与共的战友情谊呵护下,经过一个季度的艰苦的劳动,我们五个女娃长高了,长壮了!再有什么苦活累活都不在我们话下,有了一名铁道兵战士的硬朗模样了。这段刻骨铭心的劳动,使我终生受益!

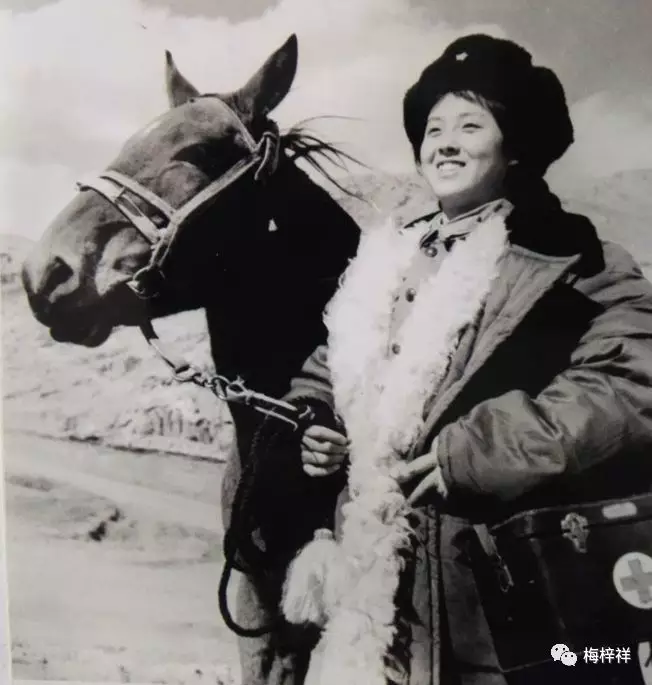

1974年初春,我所在的铁道兵五师二十三团,遵照上级命令,从襄渝铁路建设工地上转场进新疆,参加南疆铁路建设大会战。我们几个女兵也调到了团卫生队做护理工作。

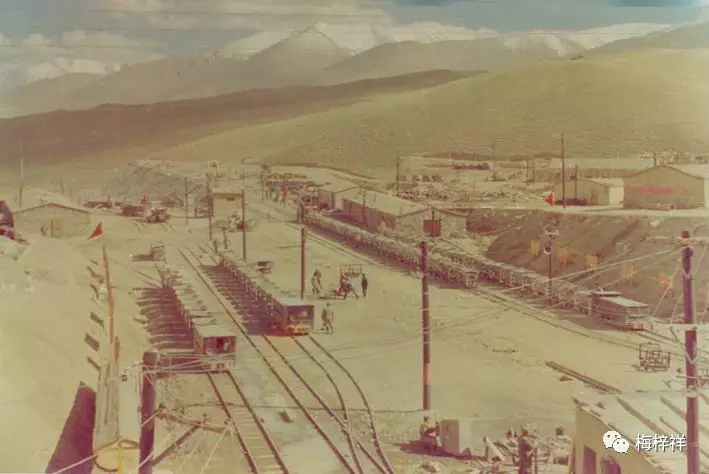

我团进疆首要任务是在天山山脉的奎先达板修建长达6152米的奎先隧道。奎先达坂是天山山脉的一脊,是南天山中阿拉沟与乌拉斯台沟的分水岭,海拔3470米,岭上四季飞雪,高寒缺氧,飞鸟绝迹;岭下狂风不断,干旱少雨,植被稀少沙尘飞扬,自然环境非常恶劣。战士们把这里的自然环境编成顺口溜:“空中无飞鸟,地上无青草,山上下大雪,山下石头跑。” 1974年6月中旬,我们进驻奎先达坂时,营房周围是皑皑的白雪。由高山溶雪形成潺潺流水的阿拉沟小渠,在清晨还有薄冰出现。“早穿棉袄午穿纱,抱着火炉吃西瓜”就是这种气侯生动的写照。由于高山缺氧,饭菜煮不熟,烧水不到70度就开锅;人走路不到十米,就气喘嘘嘘。虽然那时我们调到了团卫生队工作,没有连队那么艰苦了,可没过几天,我们就出现了头发脱落,指甲凹陷的高山反应。

面对恶劣的自然环境,我们没有被困难所吓倒。没水吃,我们化冰溶雪;没柴烧,我们满山捡牛粪晒干升火取暖;没房住,我们搭帐篷、挖地窝、打土坯,自建营房;没有路,我们就锤夯、钎凿、镐挖,在坚硬的冻土和乱石中劈路开道,保障医护工作正常开展。

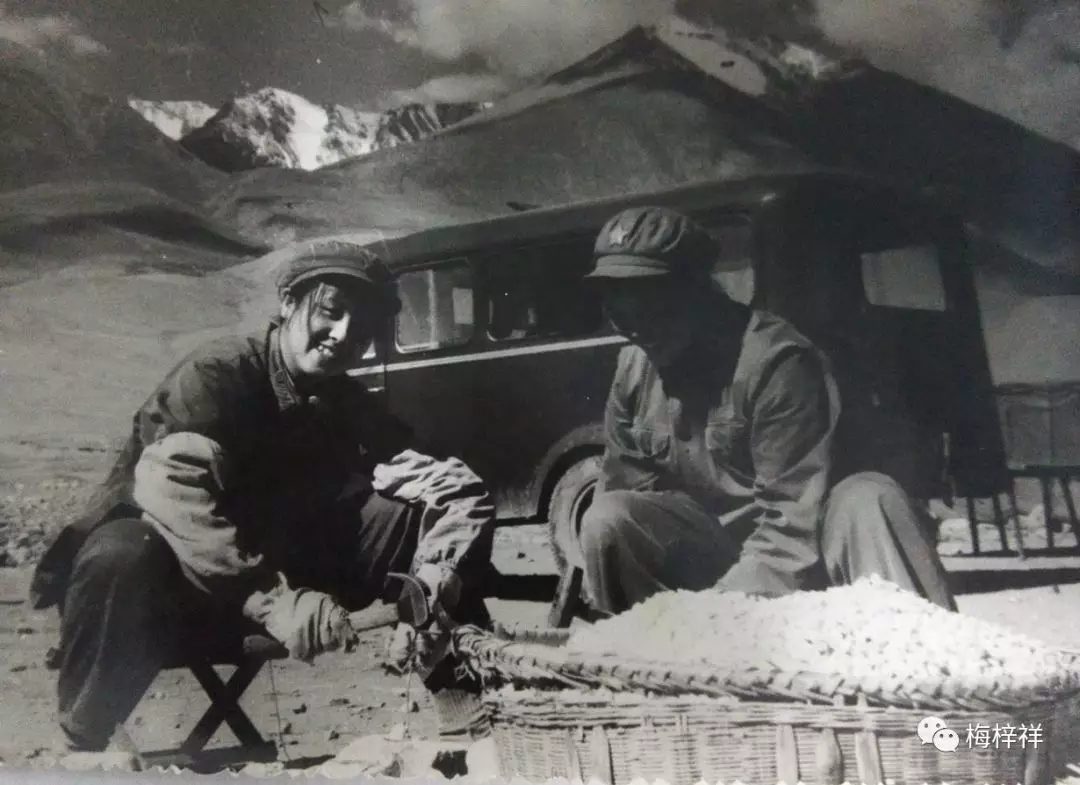

我们女兵抵达奎先后,第一项任务就是和男兵一道打土坯,砸石碴,建医院营房。在零度左右的气温下打土坯可不是一件容易的事。首先要将冻土挖出粉碎筛好,而后加水和泥,再将和好的泥放进土坯模具中加压捣实抹平,倒在山坡平地上晾干备用。和泥,是打土坯过程中最苦的活,因为土带冰碴儿,水也冰凉,我们要光着脚去踩土和泥,站在冰冷刺骨的泥水中去踩拌和泥,能不苦吗?我们赤足踩在冰冷的泥浆里,不到十分钟,双脚就冻得酥麻失去了知觉。为了尽快为施工部队提供医疗保障,我们开展了热火朝天的劳动竞赛:人均每天制坯500块!为了完成任务,有的女兵“倒霉”也不吭气,赤脚冰水和泥制坯一干就是一天,由此落下了病根。眼看着医院、营房在我们双手双脚下一天天的拔地而起,我们心里充滿了欢喜,就像我们兵歌唱的那样:“今天汗水洒下去,明天鲜花齐开放,同志们啊,迈开大步朝前走啊,铁道兵战士志在四方!”在这豪迈的歌声里,我面对着鲜红的党旗举起了右手,肩负起了更重的职责。

部队在高寒氧缺氧的奎先达坂修建铁路,常遇到暴雪的侵袭。记得1974年6月17日,我们刚转场到奎先达坂立足未稳,就遭遇到一场暴风雪。大雪夾着呼啸的北风从6月17日凌晨到6月18日深夜,足足下了48小时。大雪封闭了山川河流,帐篷外的积雪达一米多厚,交通断绝,造成了部队断粮、断水、断炊、断药,许多干部战士冻伤冻病,一线连队告急!

师党委发出紧急救援令,团党委立即从司、政、后机关和直属单位抽调人员组成救缓小组,协粮食油料和急救药品实施救援。团卫生队抽调十多名医护人员参加现场救治。我的任务是去四营救治伤病员。

四营部队驻扎在奎先隧道进口的山坡上,离我们卫生队有十多公里。因大雪封山封路,车辆无法通行,我们只能背扛着物资步行向四营部队前进。

怒号的北风卷起雪幕抽打着我们的脸,冰粒子一个劲地往领口、袖口里灌。狂风刮得让人站不住脚,每前进一步,都要付出极大气力。我们忍受着强烈的高原反应在齐腰深的雪坡上开路前行,头痛吃片葯,渴了抓把雪,顾不上摘下眉毛上结出的冰条,顾不上清理皮帽子上结成的冰甲,心只有一个念想:尽快到达,救治战友!这个坚定的目标占据了我所有的脑组织,调动起全部的青春血液与生理极限抗争!向前,向前!我们终于在上级预定的时间内到达了四营驻地。

到了四营,我们救援人员按照各自职责,立即投入到紧张的救援之中。我揹起沉重的药箱,继续踏雪向四营四个建制连队走去。我走遍了所有班排的帐蓬,在不到一天的时间里,为四、五十名官兵治疗冻伤,包扎伤口,给有高原反应的干部战士服用、发放了阻抗药物,为全营干部战士讲解了高原施工、生活注意事项。就这样,救援持续了三天才结束。看到伤病的战友们恢复了健康,对我们露出感激的笑容,什么苦啊累的都一扫而光,心中无比的畅快!

1974年冬,在一个滴水成冰、寒风狂叫的夜晚。我和全班战友刚入睡不久,被一阵急救车警报声惊醒。“有急救! ”我刚刚翻身坐起,急促的敲门声响夾杂男兵班班长潘保进的叫喊声传了进来:“李班长,队长让你和我一起参加刚被炸伤的战士的抢救!”我二话没说,穿上衣服就和潘班长一道往急救室赶去。

那天停电,急救室走道里一片漆黑。肆虐的西北风挤进门窗缝隙,发出鬼哭狼嚎的啸叫,令人发怵。我边走边琢磨,这深更半夜送来急救伤员,肯定伤得不轻。当我走进急救室,潘班长才将实情告诉我,那是一位在排除哑炮过程中不幸牺牲的战友,头炸碎了,肢体多处损伤,队领导让我们俩人去整理烈士的遗体。我一听说是排哑炮牺牲的战友,马上联想到连队那些可爱可敬战士们!我敢肯定地说,他一定是一名共产党员,是一位老兵!因为我在隧道里看见过,当掌子面出现险情时,指导员扛起支护木,喊了声:“党员同志,跟我上!”“呼拉”一声站出来的都是党员、老兵硬汉子!因为,只有他们才有资格把其他战友挡在安全线外,自己挑起最危险的重担!想起这些连队战友曾奋不顾身救助过我们,热泪一下涌出了我的眼眶。我没有恐惧,带着哀伤,怀着崇敬的心情,来到了死难战友遗体旁,点燃马灯拧亮手电掀开白布,……烈士的五官基本上没了;烈士右上肢血肉模糊,白骨赤露,胸腹部多处青瘀。我们确定了采取清创清洗,包扎塑形,穿衣化妆三个步骤送烈士最后一程……用一桶桶清水洗去烈士身上的血污,任凭那鲜红的血水从我脚下流走,渗入边疆干渴的土地!我默默地对他说:“战友,就当是家乡的泉水,您洗吧,洗吧,洗干净了就见到想念您的爹妈了,就见到了您想念的妻子和娃娃了。”我强忍悲痛,快速用药棉、敷料填塞出他的头部,连同他伤残的手臂用绷带包裹成形,将一身里外三新军装,板板正正穿在牺牲的烈士身上。我流着泪拉着他冰冷手对他说:“大雪封山,您不要等了。我就是您的亲人!妹妹我送您一程!您走好啊!”

河边草

河边草