战友作品:我写《成昆铁路大会战》(洪承惠)

![]() ﻩ(2018-02-28 20:41:40)

ﻩ(2018-02-28 20:41:40)

我的公众号有个栏目叫《战友作品》,选发的作品大多是战友推荐的,洪承惠老师的“我写《成昆铁路大会战》”是我约请他写的。

大概是一年多前吧,洪老师辗转加我微信,求索成昆铁路资料。我将他的“需求”在公众号发了,是希望更多的人支持他。后来,为了写作“成昆铁路”,他又建了微信群“成昆铁路集思园”,召唤一群志同道合者共商“成昆”大事。

我能为洪老师做什么?资料,我有的他有,他没有的我一时又找不出来。我还能做什么?点赞点赞,狗屁有!人家七老八十做这么大的事,做这么有意义的事,我何德何能来一个轻于鸿毛的“表扬”,对得起他吗?

承蒙战友抬爱,我的个人公众号有点人气,我就请他写写为什么痴心“成昆”?他研究“成昆”,有权威的认识、见解,大家看看,受教育;众人拾柴火焰高,大家知道有这样一位老铁道兵,了解他的志向与精神,也许会有人提供力所能及的帮助。这是我所愿。

成昆铁路是铁道兵指挥修建,是铁道兵历史上最重大的工程之一(删去之一也无不可),是中国建筑史、中国铁路建设史上的一座丰碑。中国向联合国赠送过4件礼物:大型象牙雕“成昆铁路”,巨型挂毯“长城”,青铜巨鼎“世纪宝鼎”,景泰蓝工艺制作“和平尊”。每一件礼物都含“国宝”元素。成昆铁路代表了中国的“形象”,铁道兵修建的“成昆铁路”为“中国形象”代言。

成昆铁路留在华夏大地上,比照成昆铁路的影响力,关于记录成昆铁路的文字,包括影像,不是多,而是太少。

铁道兵修建成昆铁路时期,出版《万水千山只等闲》画册、通讯《战斗在成昆线上》、诗集《彩练当空》,纪录片《铁道兵战斗在成昆线上》、《成昆铁路》等。这之后,成昆铁路有关的图书、影视,零零星星出版、发行,如报告文学《铁血·成昆铁路大决战纪实》、知识性丛书《西南通途——成昆铁路设计施工与建成通车》;还有云南一位令人敬佩的作家杨学诤,用散文的形式将成昆铁路的主要隧道写了一遍。

这些,都是非铁道兵作者所著。铁道兵修建的成昆铁路,除甘肃的铁道兵战友齐肃生出版了一本摄影集《寻找青春的足迹· 重走成昆线》外,几乎在为数不多的出版物中 “缺席”了。好了,现在有了洪老师来填补这项空白,我就来当这位老战士、好战友的“马前卒”,为他的写作成昆铁路鸣锣开道。

以上写的是洪老师写“成昆铁路”的意义、重要性、必要性。除此外,我与他还有一点“惺惺相惜”的情感,对他怀有“特别”的敬重。

“特别”在哪里?

成昆铁路已是40多年前的工程,当时属于保密工程,留存下来的资料并不丰富。当年的建设者,分散在全国各地。想要搜集资料,采访相关人员,写好一部内容详实、史料准确,而又可读性的书实在不容易。我仅说“感同身受”的一点,单说出版的图书中自相矛盾的史料,查核就不胜其烦。我写过一位铁道兵英雄,其中“籍贯”,3本书各个不同,你只有找到5本以上的书参照,才能“少数服从多数”,确认其中的籍贯——仅2个字。华罗庚在贵昆铁路写了一首赞美铁道兵的诗,这是千真万确的事实。为了作品的生动、权威,我希望找到铁道兵之外的“记录”。我买了《华罗庚诗文选》、2本华罗庚的传记,都不曾记载他赴贵昆铁路。洪老师指摘近几年出版的成昆铁路图书,以及电视媒体传播成昆铁路的影像近百处差错,我凝视良久,无语凝噎。这背后,是洪老师万水千山的跋涉,是皓首穷经、呕心沥血的奉献。

向洪老师致敬!

惟愿更多的人协助,让咱们铁道兵写的“成昆铁路”早日问世!

我写《成昆铁路大会战》

洪承惠

1970年建成通车的成昆铁路是我国西南地区的一条重要干线。

成昆铁路自成都客站至昆明客站,运营里程一千一百公里。

成昆铁路建成后,对于改善西南地区的交通状况、密切西南边疆与全国各地的联系,加强民族之间的团结,促进西南地区的经济发展,和完善国防体系、加强国防建设,都具有十分重要的意义。

成昆铁路是我国第一条全线一次采用内燃机车牵引的Ⅰ级干线。全线隧道预留了电气化净空,广通至昆明间预留了复线位置。成昆铁路建设是人类战胜自然的伟大工程,是当代铁路建筑史的壮举!

成昆铁路通车运营了14年后的1984年12月8日,在美国纽约,上午10时40分,联合国官员在会议大厅里向各国代表郑重宣布:象征人类征服大自然和进入宇宙空间的三件礼品,被评为联合国特别奖:

中国,成昆铁路象牙雕刻艺术品;美国,阿波罗宇宙飞船带回的月球岩石;苏联,第一颗人造地球卫星模型。

成昆铁路穿越地质大断裂带,设计难度之大和工程之艰巨,均属前所未有。沿线山势陡峭,奇峰耸立,深涧密布,沟壑纵横,地形和地质极为复杂,素有“地质博物馆”之称。新中国优秀儿女,浴血奋战,不惜一切代价,战胜了千难万险,叫高山低头,江河让路,将铁路稳定地穿越过地质大裂谷、地震带,为人类在险峻复杂的山区中建设高标准的铁路创造了成功的范例,堪称世界筑路史上辉煌的奇迹,是人类战胜自然的壮举!

在我的心目中,成昆线是中国人民创造的又一项世界文化遗产。

中国人依靠自己的力量,以巧夺天工的智慧和战胜大自然的英雄气概,建成了这条钢铁大动脉。

历史是今天的教科书,它的精髓可以烛照当今,启迪未来。

于是我开始了追索成昆铁路大会战的全景的长达14年的长征。

我的写作目标是:用简朴清晰的文字,拼写一部全面、真实反映

成昆铁路大会战的“拼图”。

(一)求“全”

我常想,两个世界航天顶尖科技项目获联合国的殊荣并不意外,而用石头、水泥、钢材、木料在露天旷野修建起来的建筑物,归入土木工程类的成昆铁路也能获得如此殊荣,令人惊叹。

不是材质的比较,也无艺术价值的高低,是三件礼品的背后的人文价值,代表当代各领域的科技领先水平,代表这个国家人民的智慧、意志和勇气,是对人类社会发展的历史贡献与为人民带来的福祉。

成昆铁路能够把“不可能”变成了现实,这是它征服联合国官员的根本之处。

在国力非常薄弱的情况下,战胜了“不可逾越”的恶劣自然条件——奇迹就产生了。

在世人看来,20世纪建成的成昆铁路是不可思议的。

那么,成昆铁路难在何处?奇迹是如何产生的呢?

经过收集资料、初步思考后,决定了构思的方向。

要弄清:成昆铁路大会战的背景与决策过程。

要弄清:成昆铁路沿线有哪些险恶地形、不良地质、水文气象;勘测设计人员又是用了哪些智慧、采用新技术,画出建设蓝图,战胜了这些“不可能逾越的天然障碍”。

要弄清:在实现蓝图的建设过程中,有哪些用血肉之躯托起钢铁大道勇敢精神与惊人的壮举。

要弄清:一个一穷二白,连钢材、水泥、木材、油料、炸药等基建材料都严重缺乏的新中国,是如何举全国之力,集合三十余万大军齐上阵的。

要弄清:设计人员、施工人员如何“与帝国主义争速度、抢时间”的。

要弄清:文化大革命中,领导权被篡夺,指挥机构人去楼空,武斗致使职工大逃亡,工地荒芜,机械生锈……其间的深层次原因是什么?是谁力挽狂澜,化解矛盾的?

要弄清:在会战的危难时刻,铁道兵在会战中起了哪些担纲作用?

有人问过我,成昆铁路通车四十多年了,别人也写过了,还有必要再写吗?

成昆铁路是个重大的创作题材,理应大书特写,但是,涉足纪实文学创作的专业作家太少了。至今只有两部作品出版发行。四川两位专业作家陈继祖、韩太康著合著了45万字的《铁血》,为“成昆铁路大决战纪实”,由四川人民出版社1995年出版发行。另有一部是《西南通途》——成昆铁路设计施工与建成通车,作为新中国成立六十周年的《共和国故事》丛书之一,张学亮编写,近7万字。由吉林出版集团有限责任公司2010年出版发行。

值得一提的是,四川的两位作家自1990年起,化了近三年时间,走南闯北,采访收集上千万字的资料。于1993年3月完成初稿,又用了二年多时间至1995年10月定稿。作者以充沛的情感,讴歌了筑路者的无私奉献精神。我认为这是目前最好的一部反映成昆铁路的纪实作品。

因为题材太重大,涉及面广,上述两部纪实作品也留下了较大“空间”,因此,客观上需要一部更为全面立体、真实准确地反映成昆铁路大会战的纪实作品。

我自2004年退休后,历经14年收集与准备,于2017年5月写出了“基础稿”,约23万字。又经半年的核对、补充,现在形成的《成昆铁路大会战》的结构框架,与已出版的两部作品,相比,有类似之处,也有“补窗”的新内容。

类似的部分:大三线战略决策及其背景;勘测设计人员的艰辛;文化大革命的干扰破坏;三十万筑路大军浴血奋战等。

“补窗”的内容是:

周总理是大会战全程的“总指挥”。大会战指挥班子的组建、拨巨款进口机械设备、集全国之力组织大会战、危急时刻赋予铁道兵统一领导西南铁路建设的重任、力挽狂澜解决四川武斗祸根、发布全线通车的“务必令”等。

辩证唯物主义的组织指挥艺术。成昆铁路大会战,是在全线的勘测设计还没有完成,全线的工程总量还没确定,施工所必须的运输、通讯、用电、用水、机械设备、住房等必要条件都不具备情况下开始的。说它是一场“无准备的大会战”并不过分!在这种情况下,各路筑路大军已从全国各地赶赴大西南,数十万的队伍如何部署?会战从什么地方下手?千头万绪的工作如何安排?以吕正操为首的西南铁路建设工地指挥部,运用辩证唯物主义方法,组织与指挥了大会战,充分展现了聪明才智,是成昆铁路思想宝库的重要组成部分。

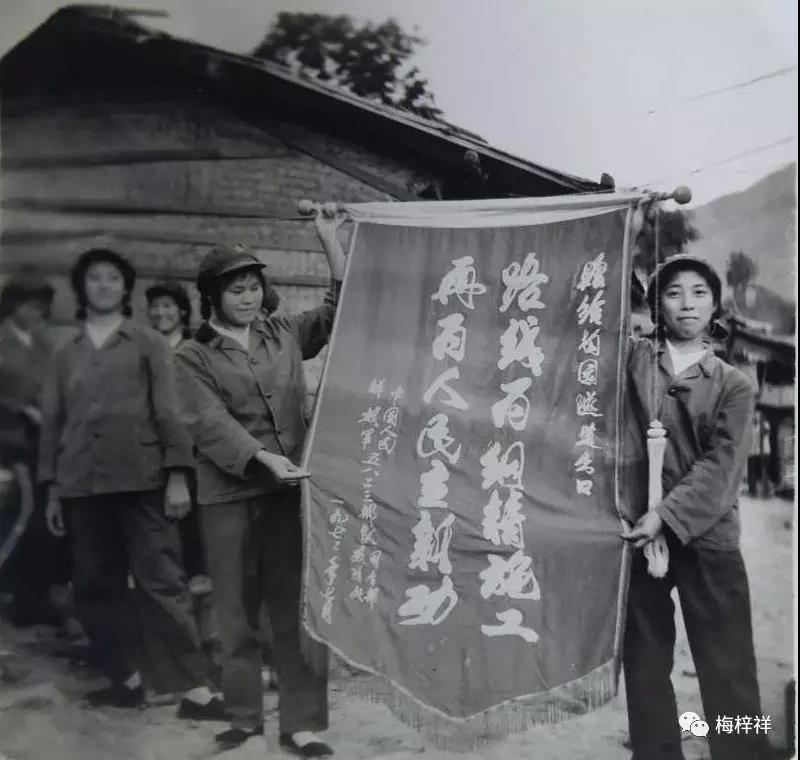

铁道兵在危急时刻的历史担当。铁道兵调用了五个加强师,两个独立团,计18万官兵参加会战。1967年1月,工地指挥部领导权被篡夺,领导干部遭批斗关押,统一指挥系统遭到彻底破坏。随之,铁二局及其下属的施工单位职工出走,施工处于瘫痪状态。成昆铁路建设面临再度下马的危险。1967年5月1日夜晚,周总理结束了在天安门广场的庆祝“五一”国际劳动节活动后,回到中南海,紧急召见铁道兵政委崔田民。总理严肃的对崔田民指示:你到西南去,把司令部也带去。5月25日,铁道兵派出干部200名赴西南,实施修建成昆铁路的组织领导工作。从此,铁道兵踏上了新的历史担当的历程。

采用和发展新技术。从一般的文学理论的来说,“文学是人学”,要突出写人。从纪实的角度来说,要写一个充满技术特征的大事件。地形高差悬殊,一系列不良地质,光靠勇敢是解决不了的,主要靠智慧、新技术来认识它、战胜它,才能克服与战胜大自然的障碍。西南铁路建设工地指挥部专门设置了“技术委员会”,由国家科委副主任、工地指挥部副总指挥彭敏担任主任。工地指挥部党委做出了《关于成昆线采用和发展新技术的决定》,要求采用各种新技术、新设备、新工艺、新结构、新材料和新的施工方法,克服修路难关,以改变我国铁路技术装备和施工技术的落后面貌。组织新技术战斗组就有四十多个。有来自全国各单位的一千二百多个科研和工程技术人员参加。

大胆来用新技术、新设备、新工艺、新结构、新材料和新的施工方法,对赶超世界水平,为中国铁路建立机械化施工与铁路事业的的高速发展奠定了基础;对充分反映中国人民战胜不良地质、克服国力不足的聪明才智等有重要意义。可以说,成昆铁路浑身都是血汗,浑身都是技术,必须在思想上突破“思想上的禁区”,既要写人的勇敢,也要写人的智慧技术。若回避了技术问题,就失去了成昆铁路的特色。因此,“五新”是一定写的!

(二)求“真”

在连队搞新闻报道工作时,我就养成了写实的习惯。

我曾看到过有的作品将西花厅作为一个“会议大厅”、“会客室”。西花厅到底是什么建筑,一定要弄清楚。因为在作品中,周总理接见铁道兵常委会成员、西工指遭夺权,周总理彻夜不眠,召见崔田民,发布成昆铁路通车“务必令”等重要情节都发生在西花厅。为此我多方查找资料,还到江苏省淮安的周恩来纪念馆,仔细察看了一比一的仿制“西花厅”后院的房屋格局、功能、位置。终于弄清了,西花厅是清末宣统年间修建的旧王府式四合院建筑群。有前后二个院落,前院一般接待外宾,后院是周总理住所与办公。后院有一幢座北朝南的一排正房。周恩来办公室在正房,约有30平方米。还有活动室、客厅(会议室)、邓颖超的办公室兼卧室、周恩来的卧室。周恩来彻夜不眠的情节在卧室,召见崔田民是在办公室,接见铁道兵常委、发布成昆线在1970年7月1日通车的“务必令”在客厅(会议室)。

我在一次电视节目中看到,铁二院的一位前总工程师讲述勘测成昆铁路的视频。我记住了他的名字,决定要采访他。但是,正路没走通。说是“他年事已高,不便采访。”后来,通过私人关系,“曲线”联络。这位老专家对铁道兵有较深的情感,当他得知我是铁一师时,竟然一口答应。他说:“铁一师的罗有志师长是我的同学,我俩关系好着呢!”已经82岁的老专家,担任过成昆铁路北段线路组长、之后任第二勘测设计院总工程师。这次采访,使我进一步加深了对勘测设计人员的崇敬,是他们用智慧战胜了大自然的一个又一个障碍,交出了夺取成昆铁路胜利的作战方案、实现铁路梦想的蓝图。

成昆铁路的隧道施工采用了全断面掘进先进技术。为此,我要找到当事从之一的电爆破女技术员、党的九大代表胡清碧。我到成都她不在,又辗转到资阳,才找到她。

我常在铁道兵网上搜索成昆铁路的线索。有用的线索,一定要认真通过别的渠道查对,重大还必须当面采访。

通过对亲历者、知情者的采访,排除了所谓“战士堕入桥墩”的假新闻和许多不实资料,同时也核实了重大的史实。

一次从网上看到原铁十师政委徐冰在成昆铁路通车典礼上发言的消息。说是在通车前夕,周总理亲自打电话给徐冰,要他在七一通车典礼上发言。这个史料太重要了。日理万机的周总理竟然打电话指定一名铁道兵的师职干部在通车典礼上发言?为此,我通过战友联络,终于得到了去成都军区干休所上门采访的机会。徐冰政委曾在北京四川问题学习班上,与总理作过一次关于成昆铁路建设情况、西昌支左时发生流血冲突情况的询问汇报。总理记住了他名字。后来,我又查了相关材料,在通车典礼上,发言的有铁道兵的司令员、政委、成都军区、云南省、四川省、铁道兵西南指挥部的领导等各界代表,最后一位是铁道兵十师政委。

隔年,又从铁道兵的一个网上看到一篇有关徐冰政委上大桥视察

时从桥上摔下来的文章。我再次去成都时,又登门拜访了徐冰老首长。他说,“根本没有那回事!”

为了解铁道兵在成昆铁路危急时期的历史担当,在熟悉顾秀的战友联络下,我上门拜访了原铁五师师长顾秀同志。他讲述了当年去攀枝花支左;派部队到铁二局军管;军委发文要求正师职干部回部队时,总理却叫他留下来,一定要等攀枝花出铁;参加总理召开的通车“务必令”会议等等鲜为人知的史料。

为了解贯彻周总理关于铁道兵接管西工指的情况,去年又到云南大理,采访了原铁一师干事唐绍华。他曾参加了贯彻党中央、国务院、中央军委的1967年“8.18”命令的工作组,进驻西工指。

我“基础稿”中有《隧道连续塌方 奋勇营救牺牲16人》一节,记叙了成昆线渔坝村3号隧道出口大塌方的生死大营救。约7,000立方米土石从20余米高的山腰塌下,将洞口施工的战士埋入。在“土石漩涡”面前,展开了人链式抢救,16个战友壮烈牺牲。这是中铁十一局志中的记载。施工单位是四团十六连、十七连。遗体是否找到?是什么原因产生奇怪的“石漩”呢?我一直想弄清这两个疑点。去年7月在成都参加了一个战友聚会,正好有几位四团的战友参加。原四团汽车连战友赵克忠告诉我:“事后,我赶到事故地点察看,是因为施工场地狭窄,混凝土搅拌机只能架在洞口上方的山坡上,用圆木搭起了栈道与工作台。因地层松软,加上搅拌时渗水,引起了山体滑坡,将隧道出口砸垮了。圆木用钯钉连接,在塌陷的泥石中部分圆木连体交错,形成漏斗效应,产生三次漩塌。遗体全部找到了,开了追悼会。”

自从去年九月中央电视台播放了《大三线》、《难忘铁道兵》系列纪实片后,各种媒体上回忆成昆铁路、铁道兵历史的文章也多了起来。唤起了人们对那段光辉经历的追忆,赞叹战胜大自然的英雄气概,起了很大的鼓舞、激励作用。同时,心情也有些沉重。铁道兵史、成昆铁路大会战逐年远去,而涉及此类题材的作品偏离史实的现象屡有发生!

中央电视台播放的《大三线》节目,把西南三线的重点“两基一线”说成是“攀枝花钢铁基地”、“水城煤炭基地”和成昆铁路线。据《一个重大的战略决策一一薄一波同志回忆中央关于开发建设攀枝花的决策》一文和《四川省志》记载,“两基一线”即以攀枝花为中心的钢铁基地,以重庆为中心的常规兵器工业基地和成昆铁路线。

某战友的《浅析铁道兵精神的凝炼与升华》一文总体上写得很好。但有二个大错误。一是说“著名数学家华罗庚教授在关村坝隧道里一边看着战士们钻石,一边流泪。他说:战斗在成昆铁路上的铁道兵战士是伟大的,我能计算出一道道数学难题,我却无法计算出铁道兵指战员对党和人民的忠诚!”而事实上关村坝隧道是铁道部第二工程局十一处职工修建的,以此来证明铁道兵精神,这叫铁二局的同志看了如何感受?其实,华罗庚教授流泪的地方是在贵昆线的梅花山隧道,当时陪同华罗庚的是老红军铁五师师长罗崇富。二是说“铁道兵博物馆,位于国家级地质公园乐山市金口河大峡谷腹地,坐落在我国唯一的洞中火车站一一关村坝火车站旁……”关村坝火车站建在隧道中没错,但不能说“我国唯一的洞中火车站”。据《成昆铁路勘测设计总结》记载,“车站部分设在隧道里,是克服山区铁路设站困难的一种措施。过去强调工程造价和隧道内车站作业困难,因此在勘测设计过程中,常以深堑通过,致使工程上遗留后患,威胁行车安全。成昆铁路吸取这一教训,根据客观情况和工程上稳妥可靠,不留后患的精神,全线共有11个车站内设有隧道”。如长河埧、关村坝、瓦祖、凉红、密马龙等车站。还有一篇回忆铁路十一局当年修成昆线的文章,附了一张高山峡谷中桥隧相连的照片,信手注上 “图为碧鸡关隧道”的文字。碧鸡关隧道是距昆明较近的隧道,处于高原丘陵,哪有桥隧相连!

最近,我统计了一下已经出版发行两部成昆铁路的纪实作品,其中也有数量多得出人意料的错误。且属“硬伤”一类。如重要人物职务、隧道长度、施工管段划分、工程项目的施工单位张冠李戴、把“务必令”之前的事例拿来作为贯彻“务必令”的成果等。

看了这些,我感受到,作为一个纪实作品的作者,肩上有多大的分量。纠错不能寄于编辑,他们没有经历、也不熟悉工程技术数据。这些史实把握还得靠作者。自己把好关不好,出了差错,一旦发表后,成为别人引用的“母本”,那就成了污染纪实园地的源头了!

成昆铁路大会战体量大,涉及政治、地理、经济、专业等多个领域。时隔已久,人走境迁,采访、查材料都很困难。

专业不懂的,就耐心学习;情节不清的,就核对查清。要克服浮躁,就象在一望无际的麦田收割一样,累了不要抬头看有多远,越看越泄气。只顾耐心地埋头割,割一把就前进一步,目标总会越来越接近。

河边草

河边草