回忆开国少将王贵德

几个月前,报载,开国少将、原铁道兵副政委王贵德将军于2017年4月7曰因病在北京逝世,享年103岁。这个消息让我深感悲伤。 原因有二,一是感慨打江山的一代英杰又少一人,光荣与梦想的历史神圣而辉煌,近代中国的独立解放是建立在这一代人的奉献牺牲之 上,共和国不能忘记;另一个原因是我本人与王贵德叔叔有过往来,他在我人生道路上曾产生重要影响,此刻我更加怀念他。

从父辈处得知,王叔叔是福建 人,十几岁加入红军,参加过赣南根据地的反围剿斗争和残酷的湘江战役,并历经长征。那是中国共产 党最艰难的时期,特别是湘江战役,是红军伤亡减员最大的一场战役,还有长征。凡经过这些生死考验的红军指战员都是中国革命最可靠的 中坚力量。他们的价值不仅在当年的战斗中显示出来,在以后漫长的革命建设过程中一再得到证明,他们当之无愧是中国的脊梁。

我父亲陈荣同志在抗战时期与 王叔叔结识于冀南根据地,开始他们的生死之交。当时,敌后根据地的基本状况是,延安过来的红军在 人数和装备上比较有限,队伍构成主要来自当地党组织建立的地方武装。比如八路军129师386旅,除主要领导和骨干外,人员大多来自 拥有7000多条枪的河北民军第二路军。我父亲是二路军负责人之一,王叔叔是延安来的红军,他们是在386旅的组建中相遇的,王叔叔时 任386旅771团政委。不久之后,386旅转入太行山根据地。我父亲则留在敌后,参与冀南军区一分区 的组建,并参加“百团大战”,带领敌后军民进行艰苦斗争,巩固发展了敌后根据地。

“百团大战”后,受创日军把八路军作为主要敌方,开始向太行、冀南抗日根据地进行反复持续的疯狂扫荡,使用兵力之多、时间之长 都是空前的。

1943年5月26曰,曰伪军在冈村宁次亲自指挥下,对冀南根据地进行围剿,将冀南军区一分区机关包围在魏县一个村子里。当时, 一分区负责人解蕴山、秘书主任王玉修、参谋长郑前学、二十团团长徐绍恩、政委李汉英等十几名领导干部不幸牺牲、百余战士和上千百 姓献出宝贵生命。

我父亲作为一分区副政委,在身负枪伤的情况下,与王叔叔一道带领部队拼死突围杀出一条血路,保护了部队有生力量。“5.26”突围后,我父亲与王叔叔继续并肩作战,重建一分区,带领广大军民继承先烈遗志,将抗战大业推向前进。关于这段艰难的历史及人员构成所 负职责等,位于山西武乡县的八路军军史馆有较详尽的记载。

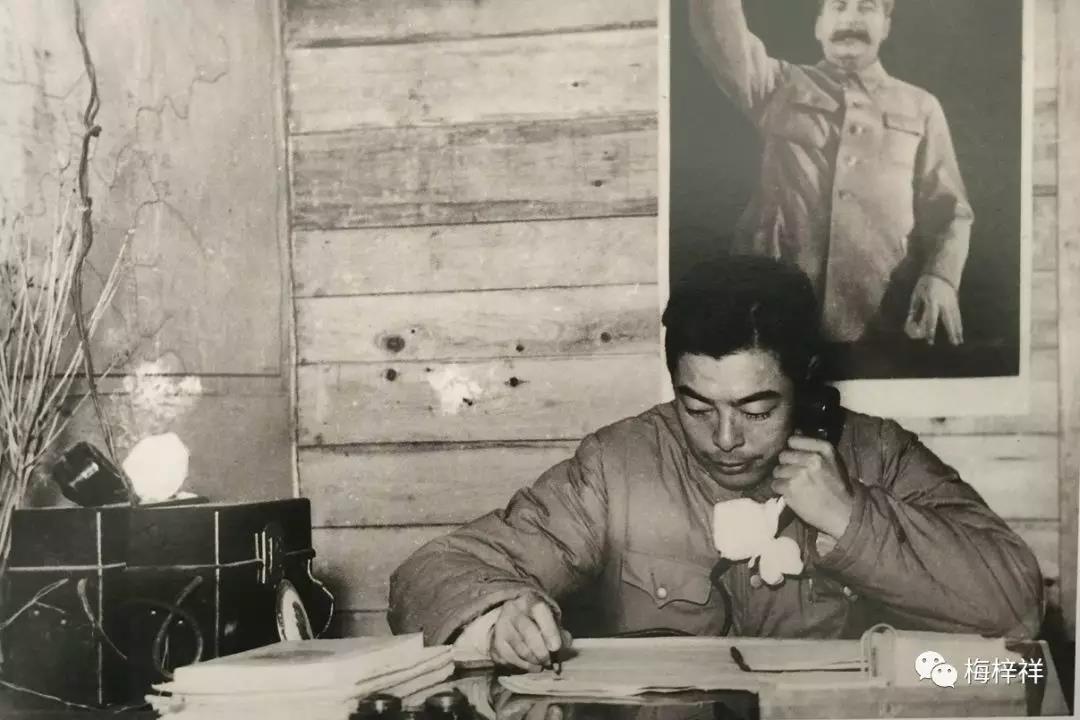

抗战胜利后,我父亲由部队转入地方,出任河北邯郸市第一任市委书记兼警备区政委。当时,邯郸是抗战胜利后少数被中共接收的城 市之一,也是中共晋冀鲁豫战略区和北方局机关所在地。知名的人民日报(当时为北方局机关报),华北银行(人民银行前身),及烈士 子弟学校(八一学校前身),都诞生在邯郸。而王叔叔继续留在部队,出任华北野战军第13纵队39旅副政治委员,38旅政治委员,第18兵团61军182师政治委员等职。

1949年后,王叔叔继续留在部队,被授予少将军衔,后出任铁道兵副政委。当时,我父亲也想过重回部队任职。但考虑到他曾是石家 庄法文学校的学生,参加过石家庄“一二九爱国运动”的组织工作,又有城市管理经验,中央希望他还是留在地方。选择有三,一是出任 驻中欧某国大使,二是去北京市委协助刘仁同志,还有就是到天津任天津市失业救济委员会主任兼劳动局局长。那时,天津市委书记是黄敬,他是父亲在冀南时期的老领导,抗战胜利时也与我父亲共同接收过冀南地区不少县镇。邯郸解放后, 黄敬与范瑾夫妇还有孩子们曾住在邯郸,与我家是朝夕相处的近邻,于是父亲便选择去了天津。

孰料一入津门深似海,不久后,黄敬调回中央,我父亲的政治生涯则开始遭遇重大挫折。他被一贬再贬,一度贬至郊区的农场当厂长。 文革时又被关押,完全失去自由。他后半生遭遇的残酷的斗争不亚于战争年代。不同的是,前半生是和日本军国主义、反动派斗,后半生是 被自己的同志斗。关押期间,我父亲突发胃穿孔,大口吐血,关押人员只通知家属就不管不问了,我们 是在街坊四邻协助下,用肩膀将他扛进公安医院,才保住了性命。

我与王叔叔的往来正发生在我家最难的这段时期。这种难体现在各个方面:没有政治地位、没有尊严、没有经济来源。尽管如此,却 有不少人对我们表示同情,甚至伸出援手,王叔叔就是其中重要的一位,让我受伤的少年心灵感到了人间温暖。

回想那时的经历,我体会到只有在逆境中,人才会变得十分敏感,对任何一丝善意都心存感激。比如邻居的一声问候:“胖子吃了吗? 我家今天吃捞面,给你来碗?”(我小名叫胖子,父亲一直这样叫我)。或者,当坏孩子把我诸在墙角,逼我说羞辱我父亲的话时,往往有大 人过来干预:“介帮倒霉孩子,玩去玩去”;还有,我经常排不到买菜的队,每次快排到我,就被别人 插队,可也会有人把一棵白菜、几根萝卜甚至一块猪肉送给我,然后扭头匆匆离去。善良的百姓不仅援助当年的八路军也会同情逆境中 的好人。这些人是我心中不灭的灯盏,照亮我的人生信念。我的记忆为好人而生,为好人长存。

日复一日,我在长大,我的自尊也在长大,并让我渐渐强桿起来。终于,到1970年我15岁时,已在天津五大道!一带杠起!'支以暴抑暴 的队伍。队伍成员大部分是受迫害的干部子弟,也有其他人员,我们秉持人不犯我我不犯人的原则,名噪一时打出一片天下。我的中篇小 说《常德道大胖》正是基于这段生活创作而成。

当时,我生母下放五七干校,在江西余江一个闹血吸虫的地方接受改造,自顾不暇。我父亲被审查,每月只发30元人民币的生活费。他 们原本希望我能分担些家务,起码别添乱,但我整天不着家的生活方式,给我继母带去了很大压力,她时刻都想让我离开家独自生活。那 天,她和我父亲又大吵,我父亲不断说:“胖子才15岁,还是孩子呀。”

而对方毫不示弱地答道:“出了事就不是孩子了,派出所可不在乎十不十五岁,不如让部队好好管着他。”

我一把推开门对他们说:“放心,只要有地方去,我绝不回来,我早想离开这里,这个兵我当定了!”

那几天,我父亲一直在写信,给他过去的老战友们。有时信写好没有地址,只好静静放在抽屉里,像一片片凝重的父爱,压得我心口 沉甸甸的。

时间一天天消逝,仍没有回信,我的希望也开始渺茫。那天,我父亲犹疑地问:“胖子,铁道兵敢去吗?”到北京王叔叔家。

那天,他和我继母都去了,天津到北京的公路虽然不宽,但因为车少,显得大道通畅、直达天边。公路两侧杨树的叶子落得差不多 了,有些还挂在枝头,在斜阳下吟唱,任凭枯萎不忍离去,仿若我对往日的情怀,若隐若现、渐行渐远。

以现在标准,那时的车速很慢,当时并不觉得,到达北京复兴路的铁道兵司令部大门口时,天色已暗下来,岗亭的灯已经亮了,四下格 外安静。

我记得孟文阿姨亲自到大门口接我们进去,她的口音跟我父亲的很接近。而王叔叔在家门口等我们,他身着带领章的棉军装没戴帽子, 跟我们打招呼。他说话声音不高,话也不多,始终微笑着。

当天晚上,我们在王叔叔家吃晚饭,进门左手有一张桌子,大家围着桌子边吃边聊。孟阿姨和我父亲的话比较多,他们谈论的多是从 前的事和老战友们各自的现状,我和继母坐在一旁静静听他们说话。

聊着聊着,我父亲突然意识到什么,连忙起身将我推到王叔叔、孟阿姨面前说:“就这个孩子,留在你这儿了,我得赶紧回去,我是 偷着跑出来的。”

孟阿姨说:“已经给你们安排招待所了,明天走吧。”

“不行,我必须连夜赶回去。”说着,他和我继母起身就要出门。王叔叔劝孟文阿姨:“让老陈去吧,他跑出来的。”我父亲他们出门时, 我仍坐在沙发上没动。当时,我并未明确意识到,那一刻,我正向过去、向家庭告别,开始面对真实的社会和坚硬的生活,为自己一招一 式承担责任,自己要安慰自己鼓励自己,为生命寻找意义,建立尊严。

我听到华沙牌轿车在启动,和车轮打弯碾压的沙沙声。我突然朝外跑去,车已经开走了,我与正回屋的王叔叔、孟阿姨撞个满怀。王 叔叔微笑着对我说(他永远微笑着):“你爸爸妈妈已经走了,你就在这儿,不要怕。

第二天我才发现,王叔叔和孟文阿姨已把入伍登记表准备好了,就放在客厅的桌子上。只是孟文阿姨的态度有些迟疑。我坐着吧,因 为人小陷进沙发里,她就说:“这孩子才这点儿大。”我站着吧,她又说:“这孩子才桌子高。”她甚至问我:“胖子,到了部队,你跑 不跑回来?”

我说:“不跑回来,肯定不跑回来。”我心怀忐忑,生怕当不上兵。终于填表了,孟文阿姨又问我大名叫啥,不能填胖子吧?

这个问题让我非常窘迫,我小声挤出两个字:方方。

“叫啥?方方,咋像个女名

啊?”

“事情是这样的,我胖子的小名是父亲起的,正式学名是我妈起的。她那时年轻气盛,喜看外国电影。当年法国影星劳拉菲利普主演 的《郁金香方方》正在热映中,我妈便给我起了‘陈方方’的大号,我在北京上学一直用方方的名字

到天津探亲所有人又都叫我胖子,

两个家庭,两个名字。”

没想到,孟文阿姨死活不答应用方方的名字填表。她说,这名咋当兵,像个女孩儿,这名不行,不够劲儿。她这么一坚持,王叔叔也 觉得不妥,说再想一个,再想一个。

我心里着急,便问孟文阿姨,“阿姨您给起个名吧。”孟文阿姨是个爽快人,她说:“起个啥名啊,当兵嘛,志愿当兵嘛,就

叫志军咋 样?”

“您是说叫陈志军?”

“对呀,陈志军不好吗?”“好啊,我就叫陈志军!”

从那刻起,我脱下少年服,以陈志军的名义步入人生。

没想到天遂人愿,当天傍晚就有送兵的车。我记得是兵部军务处王处长来电话,说一会儿有车去房山铁四师新兵营,首长的孩子要不 要一起去?

王叔叔的表情有些意外,手举电话望着我。我神情焦急,急不可待。于是,他说,那好吧。

没多一会儿,一辆苏制嘎斯吉普车停在门前。我已穿好大衣,提着小包等待着。

王叔叔和孟文阿姨送我出来,我见到了王处长,一位平静和蔼的中年军人。他把一个档案袋交到我手上说,不要打开,到了把它交给

人家就行。

我看到档案袋上竖排写着“陈 志军”三个字,非常工整,虽然这只是个空袋子,像我刚刚启动的青春一片空白,但我依然感到它的份 量,无形而庄重。

我进车时,孟阿姨特意嘱咐我说:“胖子,到了给你王叔叔写信啊,也给你爸写信啊。”

我一股脑儿爬上车,手里的档案袋紧紧攥着。车渐渐驶离王叔叔居住的将军楼,开出兵部大门,向满天落日余晖冲了过去。晚霞正在 降临,星光已经闪耀,那个美丽黄昏我终身难忘。

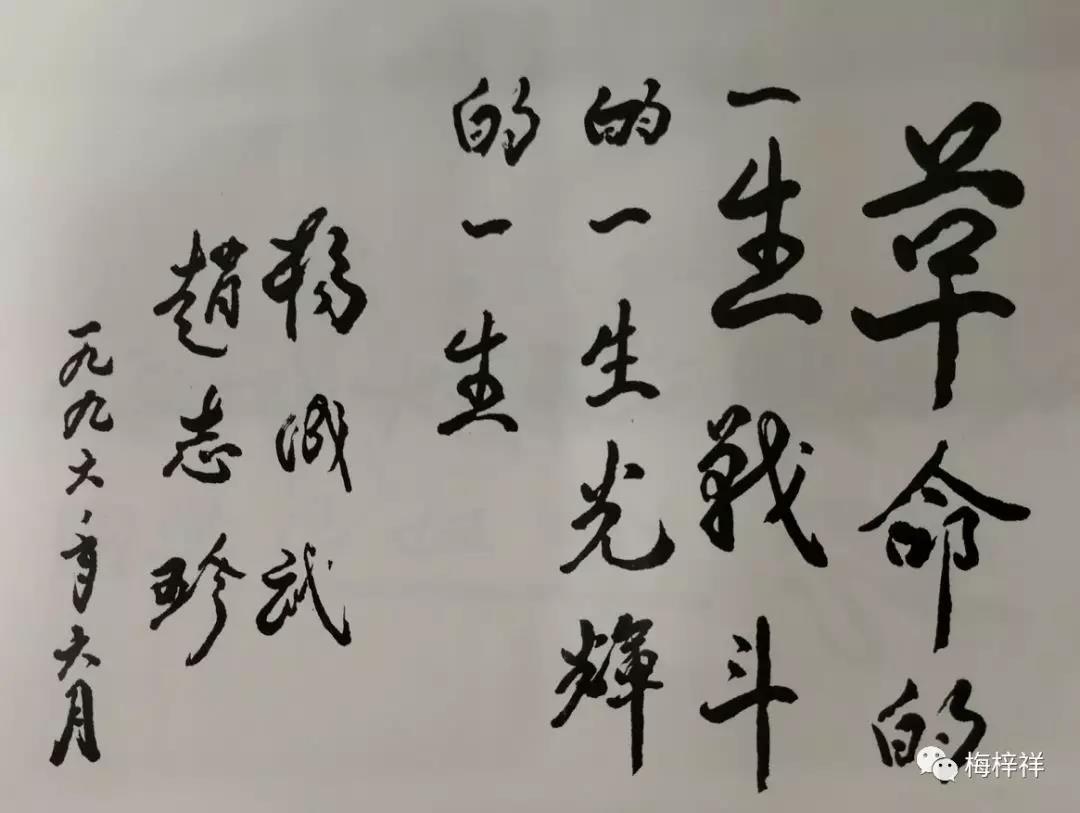

后来,我与王贵德叔叔和孟文阿姨一直通信,至今,我还保留着王叔叔当年写到我新兵营的信,鼓励我要吃得起苦,坚持就是胜利。

5年部队生涯,我始终在基层连队,打过山洞、排过哑炮,喂过猪也种过菜,还参加了知名的1975年8月河南水灾京广线大抢险,历 经多少惊心动魄的生死考验,从不掉链子。

曾经的顽皮少年成为一名杠杠的铁道兵战士,这都离不开王叔叔对我的鼓励和信任,他的话始终伴随并激励着我。

虽说后来浪迹天涯,我落户纽约,与王叔叔失去了联系,但当年那段特殊历史条件下的成长经历已凝结成无形的精神元素,像种子埋 进我的躯体,在岁月的流动中生根发芽、开花结果,从未远去。

王叔叔的仙逝,让我在回忆往事时重温初心,体尝丰富的生命历程,深感青春的魔力。有什么样的青春就有什么样的成长,就有什么 样的人生份量。

王贵德叔叔永垂不朽!

河边草

河边草