□刘居英

1978年5月,开国中将旷伏兆同志调任铁道兵第二政治委员,并主持党委日常工作,这是伏兆生前的最后任职单位。这年,我由海军调任铁道兵副司令员,并与伏兆一起工作到铁道兵撤销。我们退居二线后,同在一个党支部、一个党小组过组织生活,而且两家还是邻居。在其1996年逝世前的近20年中,我们可以说朝夕相处,并结下了深厚友情。在伏兆同志诞辰100周年,铁道兵改工30周年之际,我撰写此文以作纪念。

心系部队,全力为基层解决实际问题

1978年,伏兆到铁道兵工作后,感到铁道兵广大干部战士同他曾经工作了15个春秋的地质部门广大职工一样,为祖国的社会主义建设志在四方,艰苦奋斗,长年累月蹲山沟,住帐篷,走小路,修大路,筑路架桥,辛勤修建铁路,对他们的无私奉献精神十分赞赏。由于铁道兵是一支工程部队,工作环境十分艰苦,有的部队为防止兵员难征,以至于每年征兵时,有时连铁道兵的牌子都不敢亮出来。伏兆发现后,一方面要求部队要理直气壮地把铁道兵的牌子亮出去,同时又说:“没有吃苦精神的兵员,我们铁道兵坚决不征。”他大抓艰苦为荣、劳动光荣、当铁道兵光荣的“三荣”教育,激发和保持了铁道兵部队施工生产的旺盛斗志。

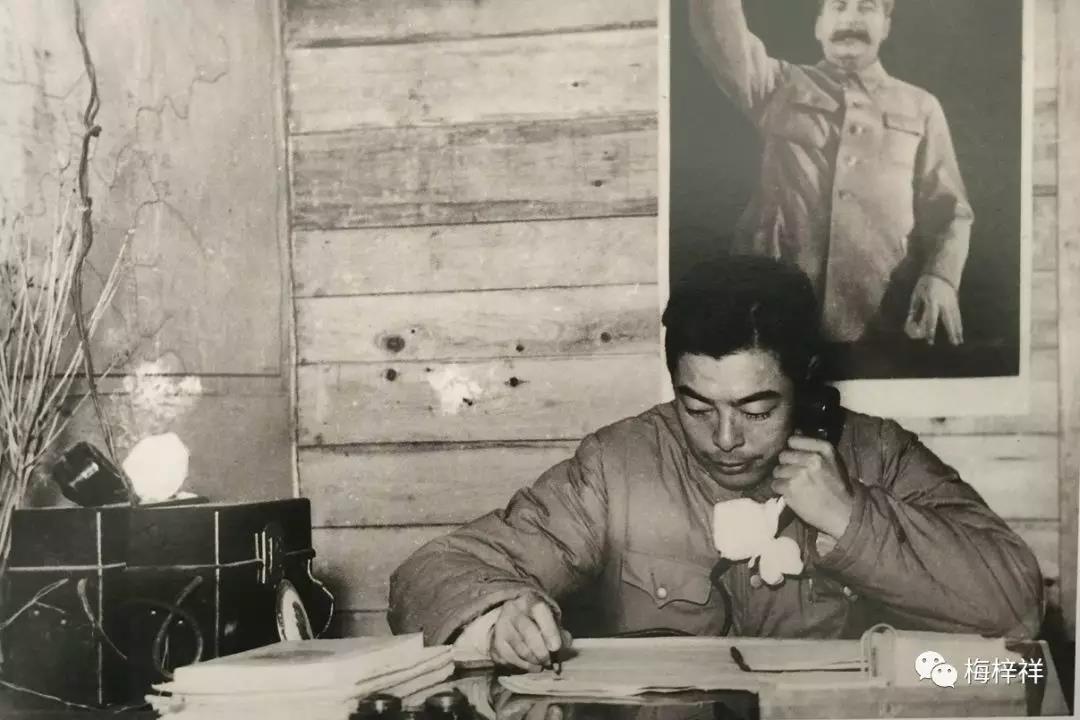

在大兴安岭、天山南北、吕梁山区、沂蒙山区等铁路建设工地,都留下了伏兆辛勤的足迹。在工地上,他同各级干部和工程技术人员谈心,研究解决施工中的难点和部队劳动生活中的实际问题。1979年5月,他率工作组到太(原)岚(县)铁路工地检查工作,到施工的铁道兵第二师驻地后,他不顾旅途劳累,召集师领导汇报工作。当他了解到有一座隧道施工遇到困难时,决定亲自去看看。隧道位于吕梁山深处的崇山峻岭中,汽车翻山越岭到达工地后,只见隧道口在距地面有三层楼高的峭壁上,上去的小道狭窄很陡,陪同的师领导劝他不要上去。他风趣地说:“别担心,爬上去就到前沿阵地了。”隧道长1000余米,石质破碎,顶部不断滴水,接近道坑的部位留有塌方的痕迹,随行的警卫员怕不安全,不让他再往前走。他不肯,严肃指出:“战士们天天战斗在这里,什么危险都不怕,我去看看怕什么!”他爬上4米多高的道坑,用他丰富的地质经验,仔细观察岩石构造,又和师、团领导和总工程师一起研究排险方案,很快解决了进度缓慢的问题。干部战士亲切地称赞:“旷政委是内行。”

铁道兵撤销前,我分管铁道兵工程和科研工作,曾向伏兆建议为铁道兵科学技术研究所建座科研实验楼。当时因经费紧张,党委内部有的同志提出缓建,而伏兆十分坚定地支持我的想法,并在铁道兵党委常委会上说:“经费再紧也不能紧科研,其他开支都可压缩,但应该保证科研需要。”在他积极协调和支持下,铁道兵科研实验楼如期巍然屹立在京南黄村,科研人员有了真正属于自己的研究场所,为解决部队施工难题,提高科研水平和质量发挥了重要作用。

铁道兵营、连单位在筑路施工中,经常流动搬家,桌凳和炊具破旧不堪。有的连部,连办公桌也没有完好的;工点分散,车辆又少,连队干部往返走路,指挥施工,耽误时间。分管后勤工作的徐斌副司令员向伏兆汇报后,他当即指示后勤部门迅速召开专题会议研究解决,并很快拨出专款为基层添置了营具、炊具等生活必需品,同时为连队干部配备自行车,在部队引起强烈反响。

关心干部,把相关工作认真落到实处

在铁道兵,伏兆分管干部工作,在对待干部问题上,坚持任人唯贤、实事求是的原则。他常说:“看一个干部不能只看一时一事的表现,而要看历史和一贯的工作姿态,要公正,不能有偏见。”在干部队伍的建设上,伏兆对部队选拔干部有独到见解。他强调要把住两个关,一是选好师以上领导干部,调配好领导班子,让真正德才兼备的人才进入高级干部行列,以保证党和军队的领导权始终掌握在忠于党的干部手里,这是贯彻执行党的路线、方针、政策的可靠保证;一是培养和选拔好基层干部,这是干部队伍的基础。当时铁道兵各师、团普遍缺排长、司务长,有的连队只有排长两名。为解决这一问题,除从院校培养外,伏兆提议从第一线担任班长两年以上的优秀士兵中培养选拔,并在各级党委一个一个严格审查的基础上,先后选拔补齐了缺额,加强了基层领导力量。

伏兆选拔干部的原则性非常强,但一旦选定,他就放手使用,设身处地为干部创造宽松环境。铁道兵嫩江基地有位干部能力很强,群众反映也很好,就因为家庭出身成分及自己离过婚而不能得到重用。为不埋没一个人才,伏兆指示干部部门要专门下去考察,并且自己也利用下部队检查工作的机会进行了考察,在充分掌握情况的基础上,客观地向党委汇报后,使这位干部走上了领导岗位。后来的实践证明,这位同志上任后,单位落后的面貌很快发生了变化。

由于铁道兵是一支流动性很强的队伍,铁路修建到哪里,家就要搬到哪里,没有一个固定的住处。上个世纪80年代初期,大批建国前参加革命的老同志陆续从工作岗位上退下来。为使老同志们在晚年有个安身之处,根据上级精神,在伏兆主持下,专门成立铁道兵离退休老干部工作领导小组,并很快在北京等地选定建房地址,组织在全国修建了28个干休所,使铁道兵所有离休老干部在短短几年时间内全部有计划地得到安置,为1984年铁道兵顺利并入铁道部做了开拓性的工作,也使这项工作在当时走在了全军的前列。

服从命令,坚决执行党中央、中央军委决策指示

伏兆在主持铁道兵党委日常工作期间,努力维护“一班人”的团结,认真贯彻落实党的路线、方针、政策,落实军委和总部的指示,在拨乱反正中,落实政策,化解矛盾,增强团结,整顿机关和部队,调整和充实部分师以上领导班子,把工作重点转移到经济建设上来,抓好铁道兵的施工生产,并主持制定了铁道兵以施工生产为中心的政治工作决定,为铁道兵建设作出了重要贡献。

1982年4月,党中央、中央军委决定撤销铁道兵建制,将铁道兵部队并入铁道部。在这一决定公布前后,铁道兵广大指战员出于对战时铁路运输保障的顾虑,同时出于对这支从战火中诞生、社会主义建设中成长起来的部队的深厚感情,脱下军装、告别军旗,普遍感到依依难舍。伏兆一方面积极做思想工作,另一方面又如实向党中央和中央军委反映,并积极建议军委能适当保留这支部队中的一部分。当国务院、中央军委决定下达后,他立即带头坚决执行命令,并要求各级党委及全体共产党员必须无条件地服从决定。在重大原则问题面前,伏兆表现了一名老共产党员和高级领导干部的高尚品德和优良风范。

当时部队正担负着大秦、兖石线等11条铁路和引滦入津工程等繁重的施工任务,既要坚决而不打折扣地贯彻落实国务院、中央军委的决定,将铁道兵17万部队并入铁道部,同时又不能为此而影响到各项工程任务的顺利完成,任务十分艰巨。其间,伏兆团结党委“一班人”,做了大量卓有成效的思想工作和组织领导工作,深入研究落实铁道兵撤销和并入铁道部相关事宜,诸如部队定点落户、老干部的安置、福利待遇、战备任务等,并使这些具体问题一项一项都得到了很好的解决。

伏兆不管在什么情况下,只要是为了党的事业,为了大局,他都能委曲求全,即便自己的一些正确主张或做法有时不被理解,他都在所不顾,充分表现了一名老共产党员的博大胸怀。

铁道兵是工程技术部队,从战火中诞生、修路中成长,1948年7月,铁道纵队组建,并在1949年5月扩编为中国人民解放军铁道兵团。1953年9月9日,政务院、中央军委决定将中国人民志愿军的6个铁道工程师划归军委系统,与铁道兵团4个师、1个独立团,统一整编为中国人民解放军铁道兵。高峰时,铁道兵总兵力曾经超过40万。铁道兵在解放战争年代,“仗打到哪里,铁路就抢修到哪里”;在抗美援朝战争时期,建成了“打不烂、炸不断的钢铁运输线”;在和平建设时期,是“祖国铁道建设的突击队”,鹰厦铁路、嫩林铁路、成昆铁路、青藏铁路等国家的干线铁路,洒下了无数铁道兵官兵的鲜血和汗水,神州大地留下了许多可歌可泣的动人篇章。截至1984年铁道兵退出现役的35年间,修建了52条干支线铁路,高达12590多公里,占全国同期修筑铁路里程的三分之一。涌现出了“登高英雄”杨连第、“硬骨头战士”张春玉等无数英模人物和一大批先进集体,并先后有8000余名官兵为此献出了宝贵的生命,是中国人民解放军在和平时期牺牲人数最多的部队。

1984年1月1日,17万铁道兵部队集体转业地方,并逐步发展到现在的中国铁建股份有限公司。这支队伍始终与时俱进地弘扬铁道兵光荣传统,积极推进转型升级,确保了企业快速发展。中国铁建兵改工10周年纪念大会,伏兆抱病与我们一起出席,并对这支倾注了他大量心血的队伍寄予无限期望。他还经常利用外出调研的机会,深入到北疆阿拉山口等中国铁建施工一线,看望慰问广大职工,了解他们的工作生活情况,宣传铁道兵的光荣传统,勉励大家一定要保持和发扬铁道兵特别能吃苦、特别能战斗的顽强拼搏精神,为祖国铁路建设大发展多立新功,为铁道兵历史不断续写新的辉煌。2008年,中国铁建在上海和香港成功上市,目前已经连续9年入选《财富》“世界500强”企业,2014年排名已升至第80位,在中国500强企业中名列第11位,业务范围遍及全球70多个国家和地区。历经30年的发展,中国铁建目前已经成为中国建筑企业的领军者,全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一。

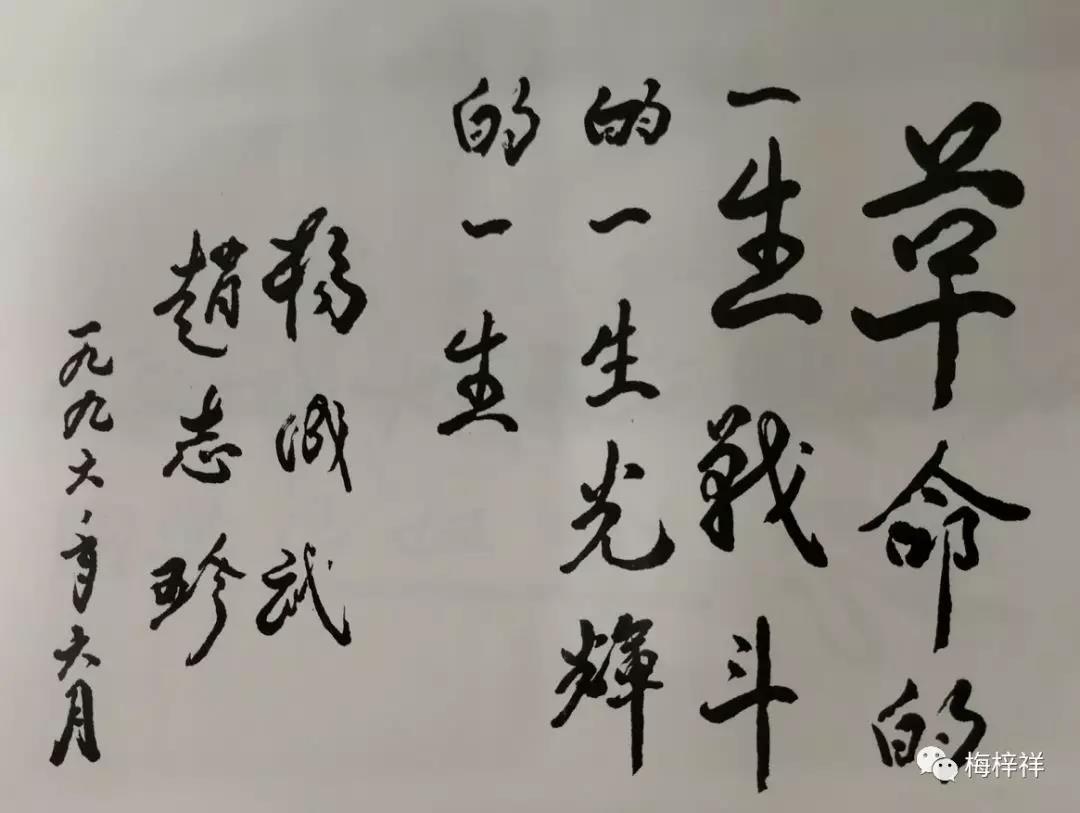

1978年7月,叶剑英元帅为铁道兵成立30周年题写的“逢山凿路,遇水架桥,铁道兵前无险阻;风餐路宿,沐雨栉风,铁道兵前无困难”,是对铁道兵部队包括现在的中国铁建性质任务和精神的最好诠释。如今,不论是曾经的铁道兵老战士,还是现在的中国铁建新员工,大家都与伏兆一样,永远为自己是抑或曾经是这支队伍中的一员,而无比的自豪和骄傲。

(梁德武整理)

作者:刘居英98岁原铁道兵副司令员

河边草

河边草