“大三线建设”的开路者:我的铁兵父辈们 (太原刘林林)

“大三线建设”的开路者:我的铁兵父辈们

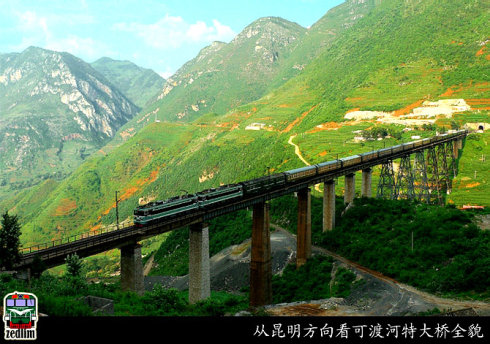

贵昆铁路上可渡河特大桥

贵昆铁路篇:记忆是一首歌,记忆是一杯茶,……随着岁月流逝,时代变迁,“大三线建设”这个词作为一个特殊时代的产物,已渐渐离我们而去。但历史的车轮总会在前进的道路上留下碾压的印迹,历史总会有人去记忆,去怀念!当人们慢慢品味的时候,方知久远的芳香,大三线建设的的故事像一壶珍藏的老酒依然是那么醇香,消失的青春依然在我们心中回荡…

说到大三线的来由,就需要追溯到上世纪六十年代。1960年中苏两国的关系急剧恶化,苏联在我国北部边境陈兵百万,对我虎视眈眈;盘踞在台湾的蒋介石政权咄咄逼人,妄图反攻大陆;1964年越南战争规模扩大,并延烧到中国南部地区,海南岛和北部湾沿岸都落下了美国的炸弹和导弹,直接威胁中国安全。

面对战争威胁,毛泽东和中共中央毅然决定,中止原来“抓吃穿用”的“三五”计划设想,决定从1964年起转而加紧进行战备工作,在云、贵、川、陕、甘、宁、青等西部省区的三线后方地区,开展大规模的工业、交通、国防基础设施建设。这些地区,距西面国土边界上千公里,离东南海岸线七百公里以上,加之四面分别有青藏高原、云贵高原、太行山、大别山、贺兰山、吕梁山等连绵起伏的山脉作天然屏障,在准备打仗的特定形势下,成为理想的战略后方。

大三线建设是新中国在1964年至1978年间,展开的、延续时间最长、规模最为宏大的一次工业体系建设。简单地说,就是在以四川为中心的广大西南地区建立相对于全国独立的、“小而全”的国民经济体系、工业生产体系、资源能源体系、军工制造体系、交通通讯体系、科技研发体系和战略储备体系。什么要这样做?一句话,就是建立中华民族的“战略大后方”。

我父亲和我这两代人的青春,都和“大三线建设”紧紧相连,都为“大三线建设”贡献了自己的青春。我父亲作为老铁道兵和老基建工程兵的老战士,为修建贵昆铁路、成昆铁路、四川映秀湾电站,我作为一个基建工程兵普通一兵和宁江机床厂的工人,为四川江油长城特殊钢厂的建设和大三线工厂宁江机床厂的发展做出了贡献。

贵昆铁路自贵州省贵阳至云南省昆明市,是三线建设的重点项目,于1966年3月建成。全长639千米。由铁道部第二勘测设计院设计,铁道兵第一、五、六、七师和铁道部第二工程局担任施工,并有滇黔两省10万民工和煤炭、冶金系统部分工程队(1964年底撤走)参加。1958年8月展开施工。贵昆铁路位于云贵高原,海拔高度贵阳为1100米,水城为1800米,水城至昆明间在2000米左右。水城至宣威为乌蒙山区,高山深谷,陡壁悬崖,地形险峻,重点工程密集。其中水城至木嘎段桥隧相连,工程尤为艰巨。该段线路长74公里,桥隧延长42.3公里,为正线长度的57%。天生桥桥长526米,桥墩高50米,桥下有暗河急流。梅花山隧道全长3968米,是控制全线工期的关键工程。铁道兵部队于1958年就投入贵昆铁路的施工,铁五师负责威宁至下马房142公里地段1963年铁五师接管梅花山至观音岩段施工任务,梅花山隧道继续施工。

1958年中,父亲所在的铁五师二十三团奉命从祖国东南沿海福建移师西南腹地,参加党中央和毛主席关心的西南“大三线”建设。8月份部队进驻云南宣威县合岗天生桥一带,开始参加贵(阳)昆(明)铁路首期工程施工。

贵昆铁路是滇黔线贵阳至树舍段及内昆线树舍至昆明段两段铁路的总称,1964年定名为贵昆铁路。贵昆铁路的修建分两期进行,第一期为1958年8月到1962年8月,主要修建内昆线;第二期为1963年8月到1966年底,主要修建滇黔线。

在贵昆铁路首期工程中,二十三团担负着丁家村隧道出口到巴那块隧道出口总长达30公里新建铁路的施工任务。其中主要工程有:总长为6907米长的狮子山、老虎嘴、河马岭、沙拉冰、巴那块等17座隧道;总延长为6614米的大中小桥梁16座;总横长为32726米的数十个涵渠;有15000多平方米的车站站房;有37.24公里的三类公路,总工期要求在1966年8月底完成。

二十三团所处管区是山势险峻的乌蒙山区,是当年毛主席率领红军长征路过的地方。这里地形复杂,山峰纵列,荒芜阴森,暗河交错,交通十分不便。当年红军以“乌蒙磅礴走泥丸”的精神,在这里战胜了围追堵截的敌人。如今英雄的铁道兵战士又在这里缚狮降虎,修建一条西南钢铁大动脉。

在隧道施工中时常遇到风化层、煤层、溶洞和被老百姓废弃的旧煤井,施工困难重重。但困难吓不倒英雄汉,开工初期,山中无路可走,机械设备运不到洞口,指战员们就把机械设备拆成零部件,然后用人抬肩扛将机械运上山去。隧道施工中经常遇到风化石、煤层和溶洞所造成的塌方,大家就团结一致,坚定信心,以“你塌我顶,再塌再顶”不屈不挠的顽强精神去迎战并战胜它。一次,担负老虎嘴隧道导坑开挖的“尖刀”一连在导坑开挖中遇到了旧煤井,造成了近30米的大塌方,导坑被拦腰截成两段,十多名官兵被堵在导坑的内侧,该连连长郝同然、政治指导员王荣舟沉着指挥,组织抢险队轮班作业抢险,不少战士晕倒了,手指出血了,但仍然坚持作业。经过一天两夜近40多小时突击拼搏,被堵在洞内的官兵全部安全脱险。战士们豪迈地说:“身在老虎嘴,塌方何所惧,只要有雄心,再险再难也能闯过去。”就这样,全团指战员面对乌蒙山区的恶劣自然环境和施工中遇到的种种困难,以无怨无悔比乌蒙山更加磅礴的志气战胜了狮子口,闯过了老虎嘴,胜利完成了上级交给的贵昆铁路第一期各项工程的施工任务。

二十三团在第二期贵昆铁路建设中承担的主要任务是水城到树舍的梅花山长隧道(全长3968米)、蜈蚣岭隧道(全长1880米)、观音岩大桥和树舍车站的施工,全段路基总长10.8公里,其中梅花山隧道是控制贵昆铁路全线工期的关键工程。

梅花山隧道地处海拔2560米的梅花山顶部,洞口海拔2013米,岭南峭壁屹立,岭北峰峦绵延,气候异常,雨多、量大、时间长,空气十分潮湿,是典型的“天无三日晴,地无三里平”的贵州高原山区。整个工期要求20个月完成。二十三团于1963年8月进驻威宁铁路施工管区,在抢修施工生产运输便道,建筑干打垒营房、料库,打通1880米长的蜈蚣岭隧道后,于1964年8月1日正式进入梅花山隧道施工。

由二十三团承建的贵昆铁路最长的梅花山隧道(3968米),提前40天全部竣工。 在大战梅花山隧道施工初始阶段,虽然施工机械设备和劳动保护装备比以往施工有了较大的改善,但在山高雨多水大的情况下,施工经验不足,机械效能发挥不理想,进度上不去,月任务完不成。3个月过去了,双口折合成洞只完成318米,急得全团上下团团转。师、团领导日夜守在洞口指挥所,可任务完成得还是不理想。师长罗崇富只好请中国科学院华罗庚学部委员亲临现场,指导研究解决工程进度的办法。华罗庚来到梅花山隧道施工现场,看到隧道里工作面狭窄,机械用不上,劳动力展不开,就提出用“统筹法”来解决施工中的矛盾,将部队“三班倒”作业改为“四班倒”作业,将每天在工作面劳动的有效时间12小时延长为16小时,使劳动效率大大得到提高。华罗庚院士还提出,要坚信科学,上级新配备的钻孔台车一定要坚持使用,要充分发挥机械效能,要培训台车工使用新机械的技术。在华罗庚的提议下,团立即办起了“台车使用培训班”,使台车工很快掌握了台车的使用技术,劳动效率提高了,钻孔进度上去了,随之王功团长帮助连队总结出“隧道隧道,打眼放炮,出碴运输,修好便道”的隧道施工经验,从而加快了施工进度。

提起梅花山,让人心打颤。梅花山所处的地理环境是黔西南高寒山区,每年雨寒两季。三月至八月阴雨连绵,雨下个不停,而且雨量大。到了九月份,寒冷的天气就来了,往往是九月下雪,十月结冰。冬季漫长,直到来年四月,都是处在阴冷潮湿的寒冷季节。由于气候寒冷,无霜期短,不利农作物生长,当地百姓生活十分艰苦。他们吃的主食是洋芋(土豆),把包谷(玉米)当细粮,招待客人最好的食品就是苦荞,同志们戏称贵州威宁籍战士写家信,只要写上“包谷专区洋芋县苦荞大队”即可妥收无误。部队在梅花山施工期间,常年吃不到新鲜蔬菜,最多只能有土豆、南瓜,而且经常断顿。

梅花山生活的艰苦及梅花山隧道施工任务的繁重,也引起了各级领导的重视。师、团首长始终坚持在施工第一线,把生产指挥、政治思想、后勤保障工作带进洞去,促进隧道施工顺利进行。时任铁道兵领导的王震、吕正操、刘克、郭维城,铁道部长余秋里,中共西南局书记李井泉,昆明军区司令员赵建民等都先后到梅花山隧道施工现场看望部队指战员,并多次派出文艺演出慰问团到现场演出,极大地鼓舞了官兵的斗志和劳动热情。在全团指战员的共同努力下,在上级党委正确领导和亲切关怀下,经过了18个月20天的紧张施工,梅花的隧道终于在1966年2月20日竣工,按上级要求提前40天完成了任务。工程胜利完工后,各级领导机关发来了贺电贺信,师、团领导在现场召开了隆重祝捷大会,表彰了一大批先进集体和有功人员,一连瑶族战士、风枪手兰贵荣同志荣立二等功,光荣地出席了全国群英会。

(本文部分资料来自铁五师23团老前辈苗廉)