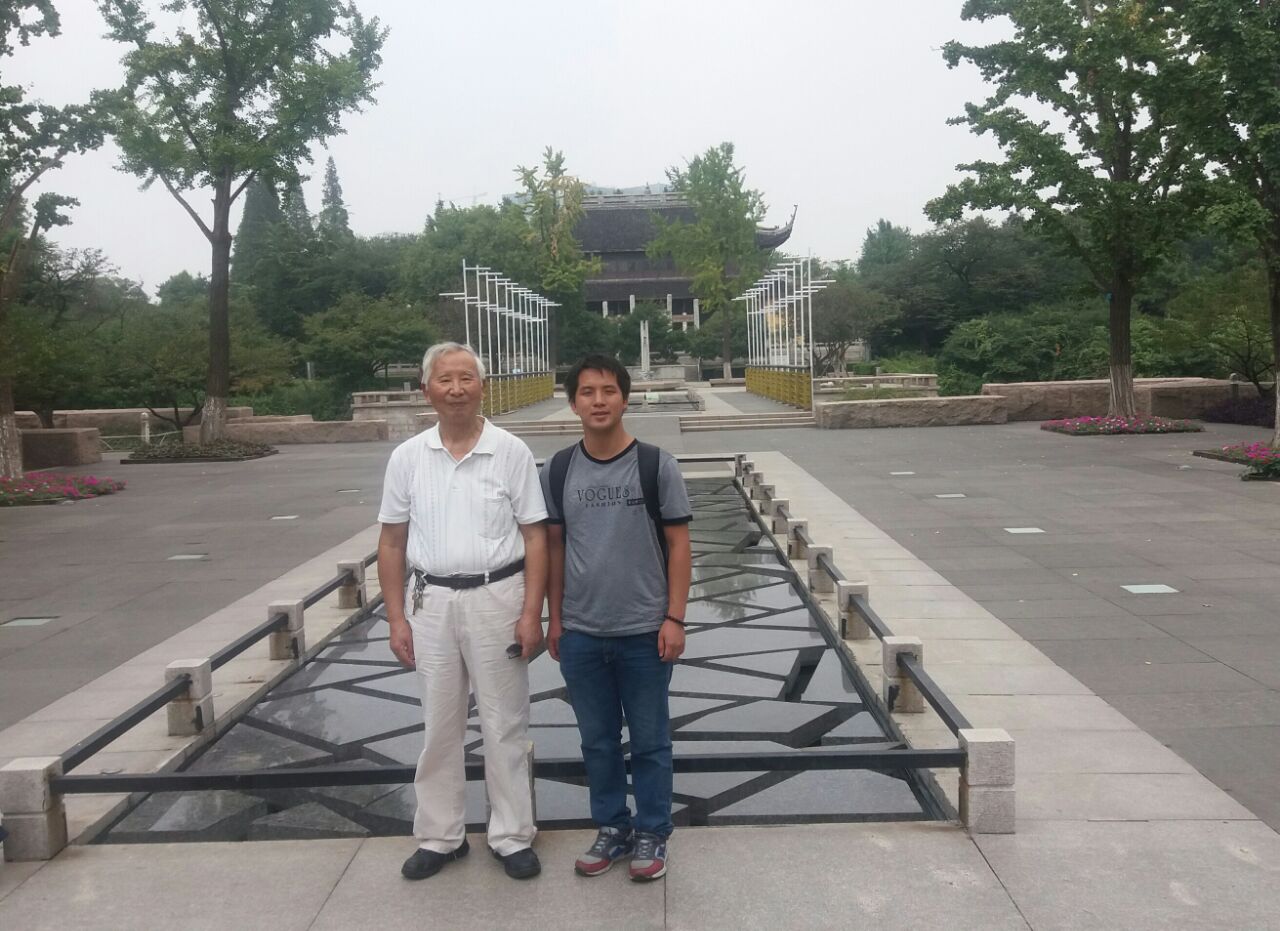

那天是父亲78周岁生日,我买了回闽的车票,没能在他身边祝贺。途中拐了个弯,走上了鹰厦铁路。

鹰厦铁路起自江西省鹰潭,经江西省资溪,福建省光泽、邵武、顺昌、沙县、永安、漳平至厦门。1954年底,铁道兵五师(8505部队)入光泽县,承担了铁牛关到光泽段49公里地段的铁路施工任务。 据说这里是先有铁路才有公路的。父亲说:“当年我们背着背包从鹰潭步行进入光泽,师部设在光泽县,记得是在县政府。我在21团卫生队,离师部很近,在一个桥头,过了桥就是县城,住的是老百姓的房子。之后又调到24团卫生队,团部和卫生队驻黄石口。部队从朝鲜归国,来不及洗去战场上的尘烟就投入了祖国的铁路建设,很多30岁以上的干部、战士都没有时间成家。到光泽后部队第一次有了20天探亲假,大家都利用这20天的假期解决婚姻大事。1955年,是我参加革命8年后第一次回家。1951年你爷爷病故前想看我一眼都没能如愿,14岁参军离家就成了我们父子的永别。你们的母亲跟着我来到部队,也住在黄石口。”我们的父母在那个艰苦的年代,在鹰厦铁路沿线孕育了铁道兵的第二代,父母们为了让子女也记住这段历史,将“闽”字存入了孩子的生命之中,那几年出生的不少铁五师子弟的名字里都带有“闽”字:晋闽、闽平、闽英、建闽……

去年,因工作调动来到龙浦高速项目部,还是修路,还是打隧道,这是铁五师延伸的一支队伍——中铁十五局。入闽后父母就问我:“你们离光泽远不远?”我明白老人的心事,他们怀念自己奋斗过的那片土地。鹰厦铁路还没有正式通车,部队就转战到贵昆线的修建中,50多年了,他们没有机会走一走自己修建的这条铁路。我心中一直有个意念:一定要替父亲去看看“黄石口”。我在地图上找到了光泽县,离我单位大约5个多小时车程,但怎么也找不到“黄石口”。无意中在网上看到了一篇《寻找铁牛关》的文章,文中有一段“赶紧摊开地形图查找,图上有个黄石口标注在铁关村地名下面”,“ 再向前,路已消失在漫天的杂灌丛中,看不见山脚下的鹰厦铁路”,一定就是这里。我即刻与作者黎磊联系,他告诉我,铁关村就是黄石口,鹰厦铁路从铁牛关山脚下穿过。我赶紧打电话问父亲:“您知道‘铁牛关’吗?”父亲很兴奋的说:“对,铁牛关隧道就是我们打通的!”这就对了。铁牛关坐落在光泽县华桥乡铁关村与资溪县交界之处,地势险峻,山峦叠嶂,是江西省与福建省交往的重要通道。春节之后,利用休假的机会, “单枪匹马、轻装上阵”。

到鹰潭站是凌晨5点,天还没亮,下着雨。买了K307次鹰潭到资溪的车票,这是鹰厦铁路的起始段。

列车在奔驰,望着车窗外朦朦雨雾中起伏的山峦,想象着父辈们修建这条铁路的艰辛。父亲告诉我,在修建这条铁路中部队转移过好几次:江西、福建光泽县城、光泽县黄石口(铁牛村)、福建省华安县等。 修建铁路的部队,搬家却没有坐过火车,运输工具是缴获美军的十轮大卡。在这支搬迁的队伍中,有刚生过孩子的产妇、有怀着孩子的孕妇,上下车很不方便,所以她们就尽量少吃少喝,以减少大小便的次数来减少上下车的不便。这些孕妇、产妇连正常的饮食都不能保证,更谈不上什么“营养”了。24团毛股长的爱人,产后12天就跟着部队颠簸在山路中,途中孩子高烧,找到医院时已经失去了救治的机会。1956年,母亲生了第一个孩子——我的姐姐,产后40天就与部队风雨同舟,晕倒在搬迁的船上,路途的辛劳和营养缺乏,母亲身体虚弱,孩子经风受雨,几个月的小生命就这样过早的离父母而去了……

资溪站到了,乘班车十几分钟就到了铁关村。母亲说:“我们住在黄石口,但赶集要步行到江西资溪县城。”果然,铁关村虽属光泽县,但距资溪县城要比光泽县城近的多。班车停在316国道,下车即见路旁碑上两个大字 “铁关”。啊!这个四面环山的村庄就是父母50多年前居住过的“黄石口”。“呜——”,长长的汽笛声回响在山间,一列火车从山腰穿行而过,这肯定就是鹰厦铁路。雨停了,太阳出来了,雨后的闽北大地在初春的阳光下显得格外清爽,望着陌生的山村,有种很亲切的感觉。走进村庄,向村民询问8505部队的情况,他们与我一见如故,非常热情地帮我找到了知情的陈佛荣大爷。“大爷,您还记得8505部队吗?”“记得”,陈大爷指着对面的大山说:“那条铁路就是8505部队的解放军修建的。当时我15岁,部队住在前面的山坡上。那时候条件很差,解放军是用8磅锤和钢钎打通的铁牛关隧道,有次隧道塌方,牺牲了好几位解放军,还有一位排长”。他放下手中的农活:“你来一趟不容易,走!我带你去。”跟着陈大爷来到一片种满果树的山坡,“这就是军营旧址”。陈大爷对当年的情景记忆犹新,在他的脑海里仿佛存着一张“军事地图”,他激动地用手指画着告诉我:“这是球场,我们来这里看过电影;上面是团部;卫生队在那里,我们生了病就来这里找解放军;食堂在下边……”大爷指着公路对面远处的山坡:“排长他们就安葬在那边。路通了解放军就走了,有了这条路,我们的日子越来越好,”大爷望着自己的村庄:“你看,现在村里的人们都盖了新楼房。”一幢幢独具闽北风情的农家小楼坐落在田园间,白墙红瓦在青山中更显它美丽的新貌。谢谢您陈大爷!55年过去了,这里的人民没有忘记这支光荣的队伍。

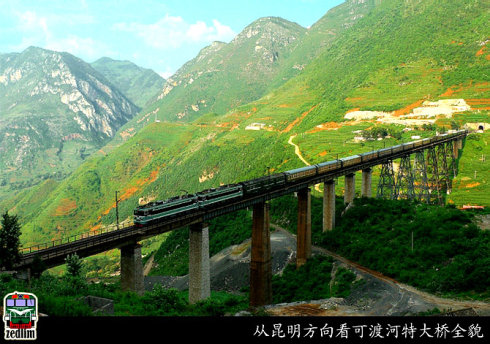

与大爷分手后走上铁关村站,铁路在崇山峡谷间延伸,我踏着枕木往光泽方向行了一程,在我的脚下有父亲的足迹,有父辈们用鲜血、汗水和眼泪浸过的泥土。一边走一边认真地看着、仔细地寻找着,连自己也说不清想寻找到什么。我没敢问过父母将姐姐遗留在何方,只知道那幼小的生命诞生于鹰厦线上,结束在铁路旁。轻轻地摘下一片山间的青叶,轻轻地放在路基边。过了一座铁路桥紧接着是一个隧道,我静静地站在隧道口向深处探望,黑黑的,看不到一点亮光,这就是铁牛关隧道。隧道塌方牺牲的烈士长眠在山坡上,列车的汽笛声伴随着他们度过了50多个春秋。安息吧!你们用生命换来了祖国的昌盛、人民的富强。从铁路下来,沿316国道回到村口,村民热情的留我在他们家吃饭,我说要赶时间,又踏上了资溪到光泽的班车。

光泽到了,在一个桥头下车,环视周围很像父亲说的“桥头”,21团卫生队可能就是这个位置。询问了当地的几位长者,确定这里就是当年卫生队住过的地方。老桥已无踪影,在原址上新建了一座宽敞的“胜利大桥”。过了桥很顺利的找到了县政府,县政府的一位老同志告诉我:“8505部队的旧址在现在的公安局,以前的老房子全拆了,新建了高楼。时间太久了,恐怕找不到部队的痕迹了。”“没关系,我可以让父亲看看今天的光泽。”走过光泽县医院,没多远就看见一座庄严的高楼上醒目的国徽——公安局,对面就是县委。啊!这里就是铁五师师部吧?举起我手中的数码相机,拍下来,带回去,让父亲和他的老战友们看看,看看自己洒过热血的小县城,现在已是高楼林立、交通便利。

是啊!部队的营房已消失在慢慢岁月里,但父辈们的功勋不可磨灭,鹰厦铁路依然为人类发挥着它的巨大作用;大禾山隧道口依然烙印着“八五0五部队”;光泽人民依然记得修铁路的解放军; 福建省的资料中永远记载着:1954年第4季度,铁道兵五师进入鹰潭至光泽120公里间进行施工准备,“23团担负大禾山隧道的开挖任务,工程艰巨,困难重重,他们发扬‘双手磨掉千层茧,汗水冲开万重山’的英雄气慨,提前工期118天贯通,写下了隧道建设史上光辉的一页。”“1956年12月9日下午1时35分,鹰厦铁路的最后一根铁轨铺到了终点厦门,当铁道兵把拧上了最后一颗道钉的扳手和铁锤赠送给福建人民时,福建从此告别了没有铁路的历史”。(中国铁建中铁十五局集团城交公司龙浦高速公路一工区 任小平)