【铁兵历史】铁三师——因桥而生、伴桥而强、以桥为名

2018-01-16 中铁建大桥局集团 铁道兵

中国人民解放军铁道兵的序列中,铁三师始终与桥隧有着不解之缘。

几经蜕变,改称中国铁建大桥工程局集团,成为系统内唯一一支因桥而生、伴桥而强,以桥为名的英雄部队。踏遍祖国的重峦叠嶂、跨越神州的江河湖海,无数次与天堑搏击,同自然抗争,用桥隧在祖国的山水间写意春秋!

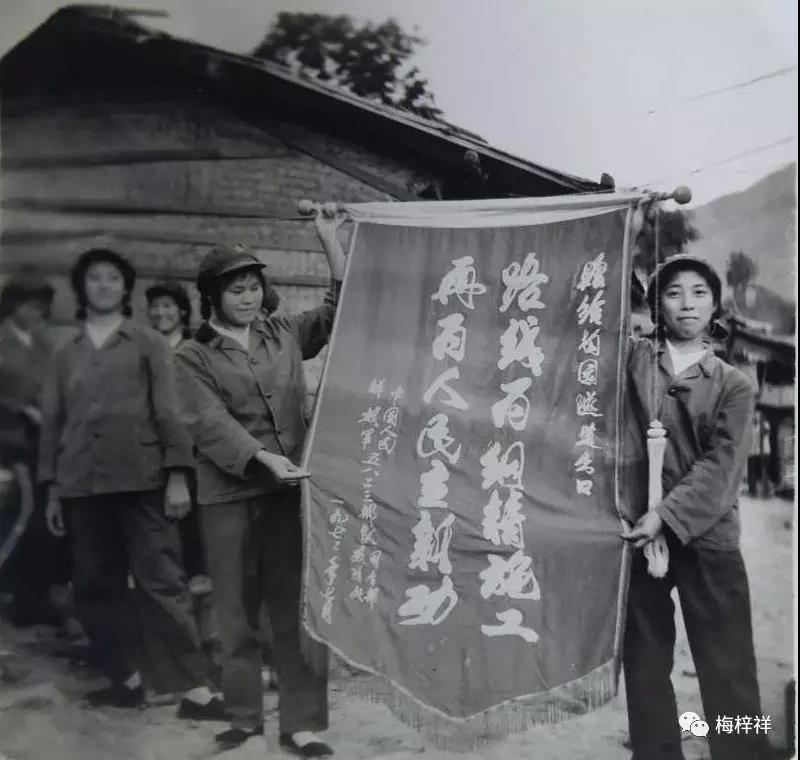

陶赖昭松花江大桥 1948年8月,为配合解放战争战略反攻,成立不久的东北人民解放军铁道纵队第三、四支队奉命抢修陶赖昭松花江大桥,经过84个昼夜奋战,大桥胜利竣工。这是部队诞生后修建的第一座大桥。 陈云出席通车典礼 时任东北军区副政委陈云在大桥通车典礼上说:“松花江大桥的修复,为东北人民修通了一条胜利之路!” 抢修津浦线滩河明光大桥 京汉线抢修中,战士们下水打捞钢材 1950年8月,东北铁道纵队第三支队部分人员与第四支队合编为中国人民解放军铁道兵团第三师。 临危受命 入朝作战 抗美援朝时期(1951.2-1953.11) 1951年2月15日,中国人民解放军铁道兵团第三师改称为中国人民志愿军铁道兵团第三师共计6000多名官兵最先入朝抢修铁路,主要承担中线、东线的反轰炸抢修和西线蜂腰地带的反登陆备战任务。 告别祖国,率先奔向朝鲜战场 随炸随修、连炸连修、保证运输,铁三师在敌人的狂轰滥炸中筑起了一条“打不烂、炸不断”的钢铁运输线,保证了铁路畅通和前线物资供应。 在敌人疯狂轰炸中抢修铁路 战士们从湍急江水中奋力捞起被炸掉的钢梁 朝鲜战争胜利后,铁三师又奉命完成朝鲜北部京义线大宁江桥至新义州段及平北全线的铁路复旧工程任务,帮助朝鲜人民重建家园。1953年11月15日班师回国,入朝作战两年六个月,共有293人壮烈牺牲,614人光荣负伤,光辉的业绩永载史册。 电影《激战无名川》 反映抗美援朝的小说和电影《激战无名川》以铁三师为原型,描述了英雄队伍在朝鲜战场的感人事迹。 鹰厦铁路施工现场 襄渝铁路接轨 “党的好儿子”——龙均爵 1958年11月9日,铁三师在漳泉铁路支线施工中涌现出勇扑山火壮烈牺牲的“党的好儿子”——龙均爵。雷锋同志在日记写到,“我处处要以龙均爵为榜样”,时任中共福建省委第一书记叶飞,贵州省委第一书记周林,铁道兵司令员李寿轩、国务院内务部长钱瑛均为他题词立碑。 1964—1984年的20年间,铁三师以“高寒禁区脚下踩,人间奇迹我来创”的顽强毅力,投身大兴安岭开发建设,成为铁道兵序列中扎根东北最久的队伍。 上世纪70年代,加格达奇铁三师师部 进军林海雪原,挑战“高寒禁区” 大兴安岭气候极寒,“滴水成冰,吐痰成钉,吃水用麻袋,开门用脚踹,男女同穿戴,五月六月吃干菜”是艰苦生活的真实写照。 铁三师指战员安营扎寨、筑路架桥,睡着波浪床(木杆铺炕,粗细不平),吃着红高粱,喝着化雪水和“三省汤”(省油、省盐、省菜),创造性地发明了“地火龙”,不断挑战极限。 搭建“地火龙” 铁三师指战员在攻克冬季施工难关上动脑筋,不断实践积累。在桥涵施工中,利用高寒冰冻快的特点,采用逐层冻结、逐层剥冰的“冻结法”开挖,以冻制冻,破冰架桥;在沼泽地,采用倒扣塔头措施,减少春融后换填土方的工作量。 破冰架桥 倒扣塔头 “铁道兵硬骨头战士”——张春玉 1965年6月30日,嫩林铁路朝阳1号隧道发生塌方,铁三师战士张春玉冒着生命危险抢救战友。铁道兵党委发出“向一心为公的硬骨头战士张春玉同志学习”的号召。随后,张春玉被国防部命名为“铁道兵硬骨头战士”。 20年间,铁三师共完成森林铁路388.24公里,森林公路332.78公里,完成其它林业基建工程42 项,在祖国北疆树立了一座不朽丰碑。同时,铁三师与当地鄂伦春族同胞建立了深厚友谊。1988年7月,大兴安岭地区加格达奇北山上建造了一座“铁道兵开发大兴安岭纪念碑”。 铁三师护士为鄂伦春族人检查身体 铁道兵开发大兴安岭纪念碑 原长春总部办公楼,现为所属六公司、津桥检测公司等单位合署办公楼。 铁道部第十三工程局提出“立足东北,南下西进”和“三步走”发展战略,在我国桥梁建设领域打响品牌,为经济社会发展做出了不可磨灭的贡献。

参建全国第一条高速

参建全国第一条高速

河边草

河边草