天山之恋|致永远的铁道兵

2016-07-09共青团中央

来源:微信公众号“中国铁路”、中国铁路总公司网站

2016年3月31日,从湖南怀化开往新疆乌鲁木齐的列车上,潘先海靠着车窗,望着大片的荒漠和远处连绵的雪山,长久地出神。

重回新疆,相隔40年。

当年20岁的青春小伙,如今女儿也快到了这个年纪,马上要出国留学了。

第一次来到新疆的妻子和女儿,一路上兴奋地用手机拍着窗外的美景,而老潘心里热切惦念着的却在更远的地方——那条留下他青春和汗水的南疆铁路、那些长眠在那里的战友……

4月2日,家住五家渠市的张宪英带着两个妹妹赶到乌鲁木齐,登上了去南疆库尔勒的“南疆之星”列车,清明节前,她们要去祭扫埋骨南疆40年的大哥。

4月3日清晨8时15分,肖安树带着花圈、水果,准备在退休前再去看看烈士陵园的战友们……

2016年4月3日,在新疆和静县铁道兵烈士陵园,来自全国16个省市的81名铁道兵战友翻越天山,自发相约而至,共同祭奠当年牺牲在南疆铁路的战友亲人。

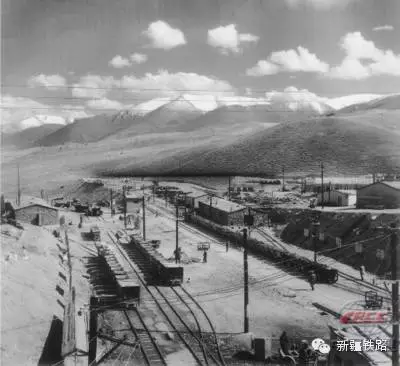

1973年,党中央、国务院、中央军委决定,在新疆修建一条贯通吐鲁番至库尔勒全长476公里的南疆铁路。

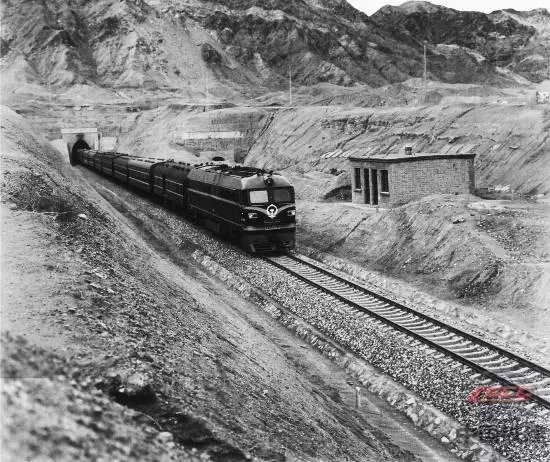

这是一条在中国铁路建设史上极少的连续大坡道铁路,由海拔800米升高至3000米再降为1200 米,全线隧道总长33公里,其中咽喉地段的奎先隧道修筑在海拔 3000米的冰达坂上,长达6152米,是中国海拔最高最长的隧道之一,共有8.4万人参加了建设。

1974年,中国人民解放军铁道兵五师、六师和四师的十九团、二十团、铁道兵独立机械团、直属通信工程营进入新疆,承担起修建南疆铁路的光荣任务。

在新疆天山腹地,8年军旅生涯,潘先海和5万多名战友打通了南疆铁路。

伴随着这条铁路的开通,268名铁道兵战士为此献出了年轻的生命。

在海拔接近3000米的老南疆铁路巴仑台站,潘先海的女儿呆住了:“爸爸,这么荒凉的地方,你怎么呆得下来?!”

“那时候年轻啊,就想把南疆铁路快快修好,根本不觉得苦。”潘先海边说边跪下,捧起一把泥土,把脸埋在土里深深地呼吸,一旁的妻子和女儿静默地看着这一幕。

4月2日黄昏时分,潘先海一家赶到了距库尔勒1个多小时车程的和静县烈士陵园。

南疆的春天,桃花、杏花在弥漫的沙尘中盛开。

“兄弟,我来看你了,你在那边还好吗?”随着一声呢喃的低语,潘先海把自己的右脸贴在了冰冷坚硬的黑色大理石墓碑上,那上面写着战友的名字——董明发烈士。

“明发牺牲的时候已经接到退伍的通知了,没有想到在爆破的时候走了。我抓着他的手慢慢地凉了……”40年过去了,这个冰冷感觉一直留着潘先海手心里。

在和静县烈士陵园,还有他熟悉的另外两名战友,“40年了,想说的话太多,从出发开始,一路上想了很多,但到了这儿,却说不出来了。”潘先海用手揩去眼角的泪水。逐一在每位战友前默默伫立。

陵园的另一角,张宪英带着两个妹妹,跪倒在大哥张宪民烈士的墓前,“哥哥,40年前您走的时候告诉爸妈,修建南疆铁路是为新疆人民造福,是孩儿的自豪,两年后就会回来。可两年后,同去的45名战友44人都回来了,就是不见你的踪影,爸爸妈妈望眼欲穿,也没有把你盼回来,爹娘的心都要碎了,咱家就你一个儿子啊!爹娘把你养了18年你就这样的走了……”

“敬礼!”随着铁道兵协会和静分会会长张正红铿锵有力的口令,80多位铁道兵老战士们举起一面铁道兵旗帜,齐刷刷举起了右手,向人民烈士纪念碑庄严地行了一个军礼。

“当年,我们都是十八九岁的青春年华,有许多美好的理想,而今我们儿孙满堂,享受着天伦之乐。而牺牲的战友,留下了无尽的遗憾……”张正红说。

每一座烈士墓前,老兵们依次敬酒敬礼,表达着内心无限的哀思。

记者在陵园的一块墓碑上看到这样一句话:“你的血肉已化作天山皑皑白雪,你的筋骨就是那天山万年青松,你的军魂挺拔成天山铮铮脊梁。”

一柱长香,两行浊泪,百般情怀。

“您是30团的小海子吧?”“张科长?”已从和静县商业系统退休的海腾飞和从河南洛阳赶来的张治国抱头痛哭。“这一别就是40年啊。”“我们都老了。”

长眠在476公里长的南疆铁路沿线铁道兵烈士,分布在不同地点的8个烈士陵园,大部分都处在山区或者无人居住地带。

在曾经居住和战斗的地方,老战士在废墟中寻找着当年的足迹。一把锈迹斑斑的铁锹头、一个在沙土中露出半截的搪瓷缸子……每发现一件东西,都引起老战友们的一片惊呼。

一声汽笛,当看到隆隆“巨龙”穿越在天山腹地、脚下,老战友们纷纷举起相机,那份兴奋和喜悦让他们仿佛回到了曾经火热的艰苦岁月。

背上了那个行装,扛起那个枪

雄壮的那个队伍浩浩荡荡

同志呀你要问我们哪里去呀

我们要到祖国最需要的地方

……

同志们呐迈开大步哇朝前走哇

铁道兵战士志在四方。”

铁道兵协会巴州分会会长刘建军肃穆庄重、铿锵有力地唱完《铁道兵之歌》,转身走进了他办公室里间的屋子。

“这是军功章、通讯录、记录片铁道兵的光碟。”刘建军抱出一个大纸箱给记者看,“我经常会拿出来看看。”

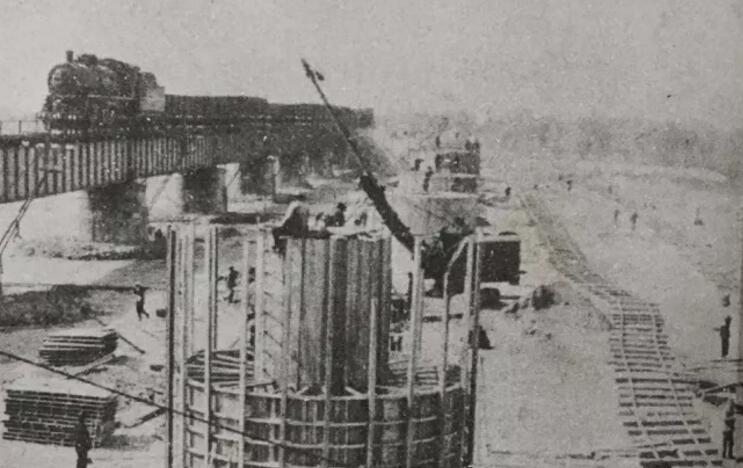

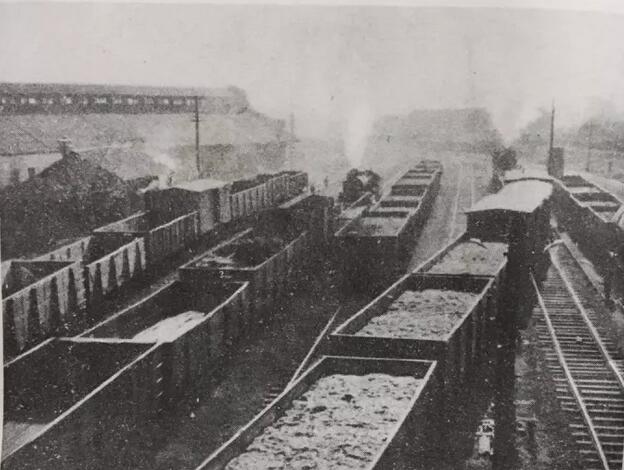

“1974年4月,中国人民解放军铁道兵部队挥师大西北,承担起修建南疆铁路吐鲁番至库尔勒段的建设任务。靠人挑肩扛,用了8年的时间,用鲜血和生命铸就了一条新疆连接南北疆的钢铁大道。”

打开一本铁道兵画册,刘建军顿挫有力地念完了扉页上的文字。

18岁入伍,今年已57岁的刘建军看起来比实际年龄老得多。“早晚两餐是包谷面糊糊,中午吃压缩菜,嚼碎了才能咽下。那会就盼‘八一’会餐,可以吃一顿猪肉白菜馅的饺子,很多人指甲都凹下去了。”

“我那会儿当卫生员,见过很多战士受伤和牺牲的场面。”说起难忘的记忆,这个黑脸壮汉禁不住有点哽咽。

“一个风枪班在隧道作业面上遇到了塌方,半边的石头都掉了下来,6名战友被埋了。第二天的追悼会上,全连200多名战士面对着6口黑黑的榆木棺材脱帽致哀。

我记得那天的早饭是洋葱炒肉和馒头,开饭号响了,没有一个人去吃。冰天雪地,在山脚下的烈士陵园,埋葬完6名战友,全连的人都跪下了。”刘建军一声长叹。

“山沟里日日响着风枪声、爆破声,推土机的轰鸣声。每天的任务下达以后,完不成是绝不归营的。经常在晚上看见归来的战士,百十号人排着队,扛着工具,一个个灰尘蒙面、满身泥浆,那情景太寻常了。”

“奎先隧道没有打通的时候,里面整天烟雾腾腾。3000多米的海拔,空气本来就稀薄,有时候一个排的人都被熏昏了,另一个排的就又冲了上去。”

河边草

河边草