战友作品:《天山情·斗高寒缺氧》(陶福星主编)

梅梓祥2018-05-08

“铁道兵意志坚,为革命挑重担。”这是电影《激战无名川》的插曲。

铁道兵也有意志不坚的,我收藏的铁道兵文件中,就有嫩林铁路等工程中,铁道兵战士自杀的材料。原因是:艰苦!

我们常常听到这样的话:革命战士死都不怕还怕困难吗?

的确,有怕苦不怕死的。漫长、无边无际的苦难劳作,与世隔绝的恶劣环境,容易让意志薄弱的年轻人绝望。

然而,个别战士在“生的艰辛与死的轻松”中,决然选择自绝,正好反证了修建万里铁道的数百万铁道兵,是钢铁的意志、非凡的人!

感谢陶福星战友!

不知道内心有多少对铁道兵炽烈的情感?才这样不厌其烦、事无巨细、电影镜头一样地摄录“铁道兵”。

从“闷罐车”“大卡车”的长途行军,到今天“铁道兵工地的自然环境”——《斗高寒缺氧》,请您慢慢阅读,带着崇敬的心,想象、体味。常人常情常理,你难道没有感同身受的畏怯、退却吗?铁道兵建设的工程,多数都是类似的自然环境——子弟兵就是要到“祖国最需要的的地方”嘛!也请带着良知转发——与我的浏览量无关,要让更多、更多的人知道,我们脚下的路,一寸一寸向前“蠕动”,路上留下了铁道兵战士多少汗水与血迹……

本篇,仅仅记录了营区的生活境况;恶战,在隧道里,明天“继续”。

斗高寒缺氧

陶福星

二十三团指战员从陕西旬阳县陆续转场到天山奎先达坂后,遇到的第一道难关,就是不适应奎先达坂的恶劣自然环境。

奎先达坂地处天山一脊,是天山南部一条阿拉沟与乌拉斯台沟的分水岭,海拔最高处3470米,山顶上有一个奎先湖,湖水面积不大,夏天有溶化的雪水流入,冬季处于凝固冻结状态。由于奎先达坂地处高原内陆腹地,地势海拔高,又是西北寒流入侵的风口,因此,造成了这里常年高寒缺氧,四季飞雪,大风不断,干旱少雨,植被稀少,尘土飞扬。

战士们把这里的自然环境编成顺口溜:“空中无鸟飞,地上无青草;四季下大雪,风吹石头跑。”

恶劣的自然环境,给刚进入新疆来到奎先达坂修建南疆铁路的铁道兵二十三团官兵们来了个下马威。

天寒地冻,困难重重。

由于奎先达坂处在西北高原,冷空气入侵频繁,再加上四周雪山环抱,致使这里的气候特别寒冷。奎先达坂常年平均气温在摄氏零下4度左右,最冷月平均气温在摄氏零下20度以下,最冷时可达摄氏零下40度。冬季漫长而寒冷,一年中只有七月份昼夜不出现负温,大伏的八月天,奎先达坂说下雪就下雪。战士们调侃说:“八月雪,九月冰,一年四季分不清。”

严寒的气温,把指战员们的手脚冻肿,耳朵冻烂,也给生活带来诸多不便。用水要化冰,吃菜要刀砍,切肉要用锯子锯,就连去厕所拉大便都得带上一根小木棍,不停地去敲打屁股下边的大便尖尖,不然被寒气速冻成像宝塔似的大便尖尖就会戳得屁股痛。

高山缺氧,胸闷气短。由于奎先达坂处在3000多米的高山上,气压低,致使这里的空气含氧量不足平原地带的70%。严重的高山缺氧使指战员们普遍出现胸闷气短,四肢无力,嘴唇干裂,头发脱落,指甲凹陷。有的同志长期头昏、心慌、气喘、耳鸣。由于缺氧气压低,水烧到70度就开锅,饭菜煮不熟,面条煮在锅里成了面糊糊。有些官兵因长期吃了半生不熟的饭菜,喝了半生不开的“阴阳水”,结果生了病。还有许多官兵由于高寒缺氧,患上了高原性的肺水肿、高血压、心脏病。勤务连警卫排新战士刘永军、修理连副连长王清伦、五连班长李斌三位同志就是因高山缺氧,得了突发性高原病而病故在奎先达坂上。

常年刮风,尘土飞扬。由于奎先达坂处在西北寒流入侵的风口处,致使这里常年大风刮个不停。一年刮风的日子要在100天以上,而且一刮就是8级以上的大风,再加上奎先达坂植被稀少,到处是沙尘,所以风一刮,沙尘就满天飞扬,让人难以睁眼。战士们形容奎先达坂的风是:“一年一场风,从春刮到冬,奎先苦不苦,一天二两土。白天没吃够,晚上再来补。”狂风就像撒了野的恶魔,在奎先达坂的上空不停地咆哮着、嘶嚎着。尖厉的寒风吹得人身发抖,脸面被刮得剧痛。在狂风的蹂躏下,地面上一切能够吹动的东西都被刮得遍地都是,有的被掠入高空。刚刚架起的帐篷被吹得鼓鼓的,东摇西晃;散落在营房周围的铁皮罐头盒被刮得咣当响,满地乱跑;战士们晾晒在绳索上的衣服,被狂风掠上了天空,犹如断了线的风筝随着风势在高空飘荡。一次,专门拉水供给部队使用的汽车,刚到乌拉斯台抽水站,还没来得及装上水,就被大风吹翻,弄得部队有好几个连队一天没能用上水。

没有水源,用水困难。因奎先达坂处在天山一脊的高山上,方圆十多里没有可用水源。虽然在冰达坂山顶上有座奎先水湖,但积水少,且湖水长期处在冻结状态,毫无使用价值。

水源缺乏,给部队用水造成了很大困难。部队初始进疆时,用水全靠化冰溶雪来解决,后来二、四营部队用汽车到十公里外有水源的阿拉沟拉水,一、三营就用汽车到十八公里以外的乌拉斯台去拉水。由于用水困难,战士们将每天分到的一盆水,早晨用来洗脸,晚上再将洗脸水加温洗脚,而后再将这废水用来和泥打土坯,修建营房。

总之,部队进入奎先达坂后,所面临的不是严寒,就是缺氧;不是狂风,就是暴雪;不是缺水,就是风沙。恶劣的自然环境,使指战员们面临着一场严峻考验。

为了使广大指战员尽快适应新区环境,在奎先达坂立足站稳脚,部队党委在部队进疆后就从思想教育入手,组织大家反复学习党中央、国务院、中央军委关于“要加快南疆铁路建设”的指示精神,在部队中广泛深入开展我军艰苦奋斗的光荣传统教育,以此来激发广大指战员的革命斗志和建设边疆的热情。有的连队还开展了表决心、立誓言活动。

二营七连进疆后,在“扎根边疆,搞活天山”的誓言中写道:我们是人民的铁道兵,我们是新时代的创业者,为了履行军人的神圣职责,为了祖国的铁路事业,为了边疆的稳定繁荣,我们宣誓:热爱祖国,热爱边疆,以苦为荣,赤诚奉献;立足天山,扎根高原,抗拒缺氧,战胜严寒;团结一致,不怕困难,艰苦奋斗,搞活天山;服从命令,听从指挥,严格要求,再显神威。以实际行动,确保南疆铁路按时贯通!

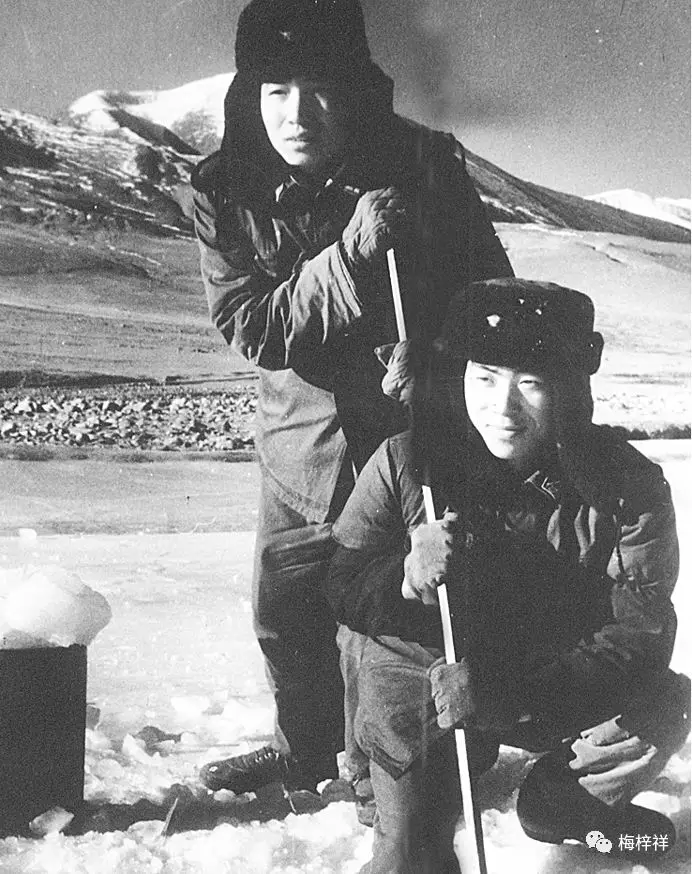

二营七连是于1974年2月首批进疆的部队,他们在摄氏零下30度的气温下,顶住严寒,抗拒缺氧,把家安在奎先达坂上。没有住房,他们挖出地窝临时避寒;没有水源,就破冰溶雪;没有燃料,就在天山深处捡牛粪当柴烧;没有炉灶,就用石头垒起锅灶。在这种艰苦的环境下,官兵们互相鼓舞,互相鼓劲,树立战胜困难的勇气和信心。他们在战地鼓动牌上写下了豪言壮语:“革命战士志气大,奎先达坂把根扎。高寒缺氧无所惧,一顶帐篷安下家。三块石头支锅灶,化冰溶雪能解渴。只要听了党的话,天大困难踩脚下。”

就这样,七连指战员们以“一不怕苦,二不怕死”的革命英雄气概,在奎先达坂首先扎下了根,站稳了脚,为后续进疆部队平房基、立帐篷、修通道、找水源,以忘我的精神投入到紧张而又艰巨的先遣工作。

没有水吃,战士们就破冰溶雪。大部队陆续进疆后,团党委向全团指战员发出了“战胜严寒和缺氧,生产生活一起上,立足天山站稳脚,再苦再难也要闯”的号令,并积极率领全团指战员战严寒、抗缺氧、顶风沙、找水源。

没有住房,就临时搭建帐篷,挖地窝,先立足,而后派汽车到博斯腾湖拉芦苇、运材料,自己动手拓土坯建营房。建营房,人力不够,就加班加点日夜兼作。就这样,在不到三个月的时间里,全团司、政、后机关,4个营部,26个连队,一个卫生队的“干打垒”式的营房全部建成。

没有道路,指战员们就披星戴月用铁锤夯、钢钎凿、铁镐刨,在坚硬的冻土和乱石间开出了一条长达30多公里的生活、生产便道。

没有电,指战员们就起五更睡半夜,冒着刺骨寒风,顶住高山缺氧的威胁,在3000多米高的冰达坡上挖基坑、立线杆、拉电线。经过一个月的日夜奋战,终于架起了一条长达40多公里的电力线路,保证了部队的用电。

没有水,就采取化冰溶雪解决临时用水。后来又在有水源的阿拉沟、乌拉斯台沟建抽水泵站,用钢管筑水道,以分级提水方式把水供应到部队营区。

由于奎先达坂冬季过于寒冷,架设的水道管路被冻坏,钢管被冻裂,部队用水问题还是没有从根本上解决。最后又到乌鲁木齐请来钻进队,在奎先达坂脚下的乌斯托打了一口深达30米的水井,用深水泵取出水,再用汽车送到营区。

为了战胜缺氧,防止高山病发生,医务人员深入营房、工地,给指战员们讲解预防高山病知识。房、路、电、水有了,可如何抵御天寒地冻、狂风暴雪、高山缺氧,又是部队党委和广大指战员需要立即解决的问题。在部队党委的关怀下,在后勤部门热心服务下,经过全体官兵的共同努力,这些困难都被一一战胜。

开山劈路,抢修生产、生活便道。天寒地冻,就给每个指战员发放皮大衣、皮棉帽、皮棉鞋、皮手套,用“四皮”来抵抗风寒。宿舍睡觉冷,就在指战员住的房间里修建防寒火墙。那火墙似飞龙,在做法上,用红砖、土坯在住房隔墙上垒出一条能通风散热的上下几层的洞形通道,在通道口支上火炉。燃烧的火炉,通过火墙烟囱的吸引,将飞龙似的火苗引进洞形烟道。上下窜动的火苗和热浪将火墙烤得滚烫灼热,这火墙所散发出来的热量,弥漫在房间里,使屋内保持着宜人的温度。

气温低下,蔬菜易冻,就在每个伙食单位的营房周围挖上一座深达五六米、能容纳数十吨蔬菜的菜窖,用地下的恒温,保持蔬菜新鲜而不被冻坏冻烂。

缺氧气压低,饭菜煮不熟,就给每个食堂配发高压锅;雪大,雪光刺眼,就给指战员发放预防雪盲的墨镜;风沙大,睁不开眼,就发放防风镜;山高缺氧,易得高原病,就提前发放预防高原病的药物或及时安排已得高原病的患者住院治疗……反正,只要能抗住高寒缺氧,防止风灾、雪灾、高原病的侵害,能有利于部队建设,能帮助指战员在奎先达坂站住脚,一切行之有效的措施都采用上了。

就这样,靠指战员们的智慧、勇敢、赤诚、奉献,克服了一个个险阻,战胜了一道道难关,使部队在高寒缺氧的奎先达坂上站住了脚,以昂扬的斗志去迎接开挖奎先隧道的新战斗。

河边草

河边草