(这是我在4师宣传系统战友相约北京的书面发言)

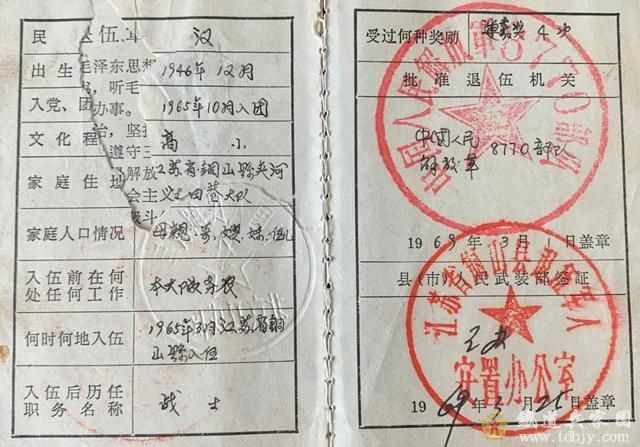

值得怀念和骄傲的报道组

我是两进4师宣传科的人。1965年8月,我从施工连队18团4连调师宣传科,当见习新闻干事,个中缘由我在前不久写的《长白山,我心中的圣山》中涉及到了,这里不说了。那时宣传科宋协滋是科长,廖寿伦、冯锡祥、刘守熙、潘法武、叶铭钧等,都是大名鼎鼎的干事。我作为见习干事,在科里主要是搞内勤,管管文件、报纸、书籍的整理发放,打水扫地搞卫生什么的。为解决入党问题,1966年5月我离开宣传科,下到17团1连当排长。67年2月离开连队在外搞“三支两军”。69年3月被派到军报学习了3个月。69年7月我第二次进宣传科,这时,科长是廖寿伦。我从69年7月到71年5月,将近两年的时间,在科里分管宣传报道。

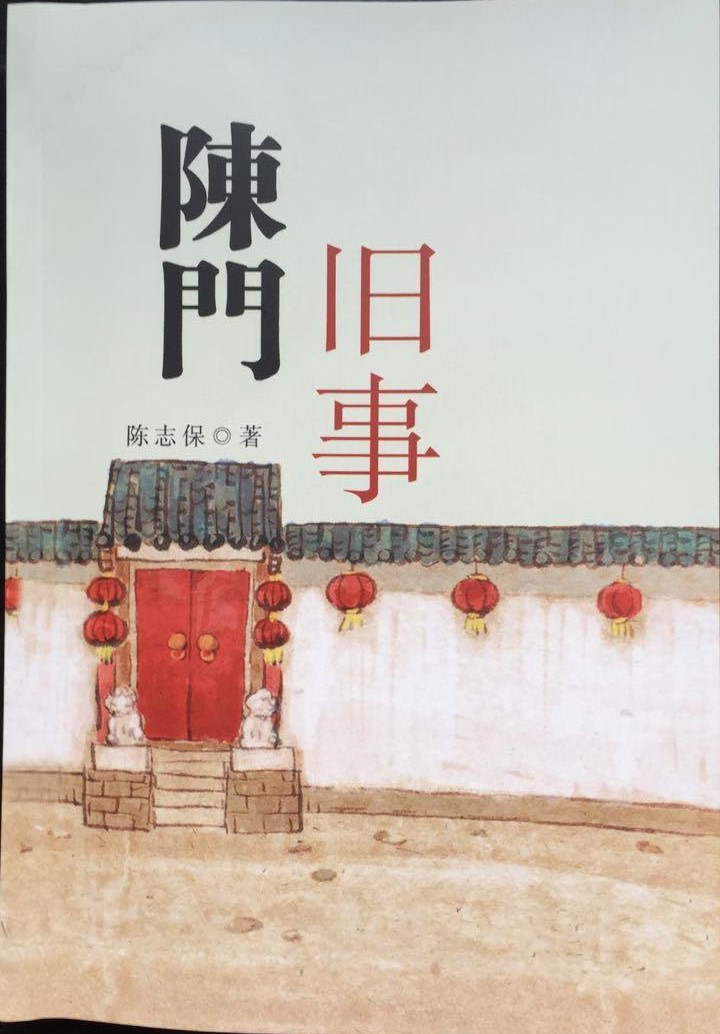

我过去写稿,都署个人的名字。包括66年2月在科里管内勤时,看到当时穆青写的《县委书记的好榜样--焦裕禄》,非常感人。师党委中心组学习的记录,我也看了,也很感人。我就根据中心组的学习记录,写了篇稿子,末尾署上自己的名字,发往铁道兵报社。我当时是见习干事,不懂规矩,越位了。这稿子不该是我写的,尤其不该署我的名字。报社收到稿子后打电话给师里,核实了我的身份后,第二天就头版、头条、标题加粗地登了出来。此事我受了点批评。从此以后,直到退休,我写稿再没署过钮鲁生的名字。重回宣传科后,我主管宣传报道,我就采取在军报学习期间,军报一个记者带我们三四个人,组成报道组,下去采访写稿,末尾都署名报道组的办法,也在师宣传科里成立报道组,写好的稿子,也一律署名报道组。两年期间,我除每年召开一个通讯报道会,并以会代训,总结一年的工作,提出新一年的任务,培训一下报道骨干外,平时我就是带报道组写稿。我带过3个报道组,每团来一个人,每期三四个月。第一期参加者有谢立宏、陈丁益、范春民、郑兴旺;第二期有陆振尧、赵荣仁、张阳灿、陈志保;第三期有陈良、程利,另两个高低想不起来了。现在我谈谈带报道组的感受吧。

感受一,我们同甘共苦。那时出差、下连队,不像现在,带上身份证、信用卡、甚至手机里绑定银行卡,就走遍天下,想住哪住哪。那时我们下连队,是每个人都打上背包,被子、枕头、换洗衣裳都在里面。到连队后,和连队战士同吃同住同劳动。同吃没说的,同劳动是象征性的,同住可不易。我们在一个连队也就待个把星期,连队不可能单独给我们支顶帐篷,所以我们都是分散在各班住。连队桥梁施工三班倒,隧道施工四班三倒,夜里2点上班、下班的都要在宿舍里折腾半天,所以我们很难睡个囫囵觉。最苦的还是有臭虫。有一次,我改稿到夜里1点多,我回去睡觉时,战士已把我的铺盖铺好,上床前,我掀开被窝,用手电一照,哇!床单上、枕头下,成片的臭虫在等着我,真让人毛骨悚然,浑身起鸡皮疙瘩。怪不得我经常见床单上有血迹,都是这些吸血鬼吃饱后被我翻身压破肚子挤出来的。第二天,我向连领导反映了这个情况,连里统一行动,把所有铺板都搬到操场,烧了好几锅开水,往铺板缝里浇,灭掉了臭虫。

还有一种吃苦是送稿。下连队我们可以等有车再走,因为人多、有背包,是个借口。送稿就不同了,因为时间紧,不能等,又只是一两个人,只背个挎包,又是从连队往上走,一些没车的地方就只能迈双腿,坐自己的11号。一次,我和范春民从17团的一个连队往军报送稿,有十几里的山路要走。我们走着走着,看到一个老百姓赶着一群毛驴下山,赶驴的骑在驴上。我们眼馋,就跟这个赶驴的套近乎,后来那赶驴的就让我们也骑上毛驴一起走。我们骑上毛驴后,那驴铃铛丁铃当啷的响声,加上我们的吆喝声,响成一片,灌满山谷。范春民开玩笑说:“我们这是骑兵旅(驴)下山。”我们和驴听了,都愈发撒欢。一次,我们在土方机械连采访,该连当时在山西繁歭,我们听说第二天有车要回磁家务拉东西,就连夜把稿子改写完,誊抄好。天亮了,我们吃罢早饭,爬上大卡车,就向磁家务进发,以便第二天向军报送稿。从繁歭到磁家务,要翻越太行山,从早8点到下午2点,我们没吃没喝,或者说一路上又吃(沙)又喝(风),加上一夜没睡,又在车上足足站了6个小时,到磁家务下车时,腿都不会打弯了。到大报送稿,尤其是到《人民日报》送稿,由于我们太基层,太小萝卜头,人家并不待见我们。水都没得喝。渴急了,就到卫生间,对着水龙头喝自来水。当然,我们吃的这点苦,与施工连队的战士比,是微不足道的。所以我时常告诫报道组成员,要珍惜领导给的学习机会,向被采访对象学习,不在乎吃苦。

同甘也有。我们在一起,没大没小,打闹,开玩笑,说些荤素段子,常让人笑掉下巴。有福同享也有,举个例子: 1970年下半年,我带着有陈良参加的报道组,九月底来到石景山的一个连队采访。那时我正处在热恋期间,恋人想在十一放假时见我一面,我也想见未婚妻。但我不能撇下报道组的人去独享其乐。于是,十一那天,我就带着报道组的4个人,一起到准岳母家吃饭、喝酒。现在想来,我怎么不给自己留点私密时间和空间呢?

感想二,是我们互相学习。我带报道组的方式是抓两头,带中间。两头是上头和下头,上头指国家的形势、报社的宣传思想、师的中心工作;下头指连队的实际,涌现出的好人好事和先进经验;中间就是我们搞通讯报道。下连采访写稿的过程是:1、开座谈会。一般由我主问(有时也指定报道组某个人提问,锻炼他),大家记笔记。座谈会或专访过后,大家互相看笔记,从中发现自己笔录的不足;2、每一个人都拿出一个让你写这篇稿子的思路,包括主题思想、分几个层次、用哪些例子;3、集体讨论每个人的路子,逐渐形成一个比较好的路子;4、小稿由一个人写,大稿由几个人分段写;5、最后由我修改,找写字好的誊抄;6、送稿,送铁道兵报的一般由报道组人员送,送大报的稿子由我送,包括按编辑的意见就地修改。这期间,大家是互相学习、取长补短、共同提高的。

提高了什么呢?现在想来,一是提高了调查采访的基本功。包括怎样提问,怎样不冷场;记些什么,开始,几个人差距挺大,有的记的基本上可用,有的记的基本上都没用。几篇稿子下来,大家的笔录就都提高了。二是研究稿子主题思想时,提高了领会上头精神的能力。三是提高了文字表达水平,对一个人、一件事,大家通过互相切磋,总能找到一个最恰如其分的表达词句。以上这些基本功,我终身受益。

感想三,是我们成果累累。一个成果是我们见报稿件多,见报率高。我在4师宣传科管新闻报道的69、70年(71年5月我调铁道兵报社),我们4师在铁道兵报见报都是排名第一(当然这与我们师在北京,离铁道兵机关近有关,但还有比我们更近的2个师呀)。特别是70年的对外报道(指登在人民日报、解放军报的稿子),我们1年达67篇,占了铁道兵对外报道的1/3。我走后,田艳忠接的我,他比我做的更好,成绩更大。

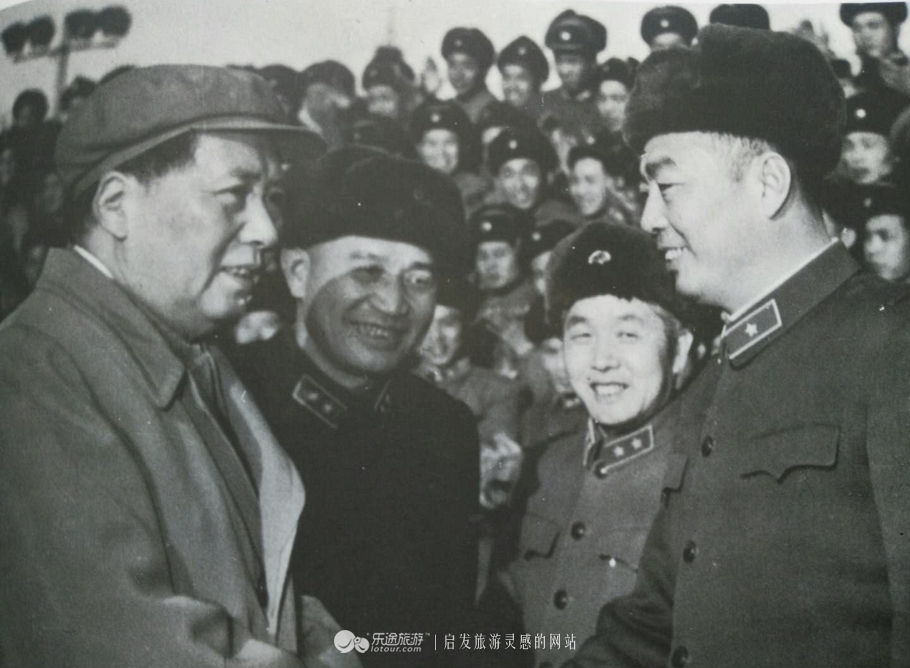

第二个成果是出人才,这比第一个成果更有价值。不说别的,就说我带的3个报道组,就出了两个将军,谢立宏和陆振尧。当然他们的成长进步还有许多台阶、许多伯乐、许多机遇、更有他们的许多努力,但报道组也是他们起步的一个小台阶。他俩在众人面前常称我为老师,我有些不好意思。但有时也觉得欣慰。正如一些小学老师看到自己的学生后来成为国家栋梁,感到欣慰和自豪一样。也像苏联电影《乡村女教师》描述的,卫国战争胜利后,一些将军、科学家欢聚在乡村女教师旁的感觉一样。

报道组是一个小摇篮,是一个小台阶,是一个小指向标。两位将军只是个例子,我在4师两年的带报道组生活也只是个例子。4师几十年的报道组,4师从师到团甚至到营连的各级报道组,经过历练,涌现出多少出类拔萃的人才,可以说既有目共睹,又举不胜举。

钮鲁生

2018、5、15

河边草

河边草