2018年8月10--16日,原铁道兵报社的黄武偕夫人柴凤恒来北京,看望原铁道兵报社的战友。

黄武是福建人,在铁道兵报社时,回福建,那叫回娘家。现在退休在福州,到北京来,看望铁道兵报社的战友,也叫回娘家。

于是,我们在京的铁道兵报社的战友们欢聚一堂,分三次宴请了黄武。第一次是11日,唐烈做东,在八一食堂:第二次是14日,在中国铁建机关餐厅,钮鲁生做东:第三次是15日,在汇贤府,沈张奎做东。三处,三个地方,三个饭店名称,都很有象征意义。12日唐烈陪同黄武夫妇拜访了在《解放军报》社退休的战友邱存平。13日黄武夫妇看望了他的原装甲兵战友。

下面记载的是黄武回娘家的部分活动镜头。

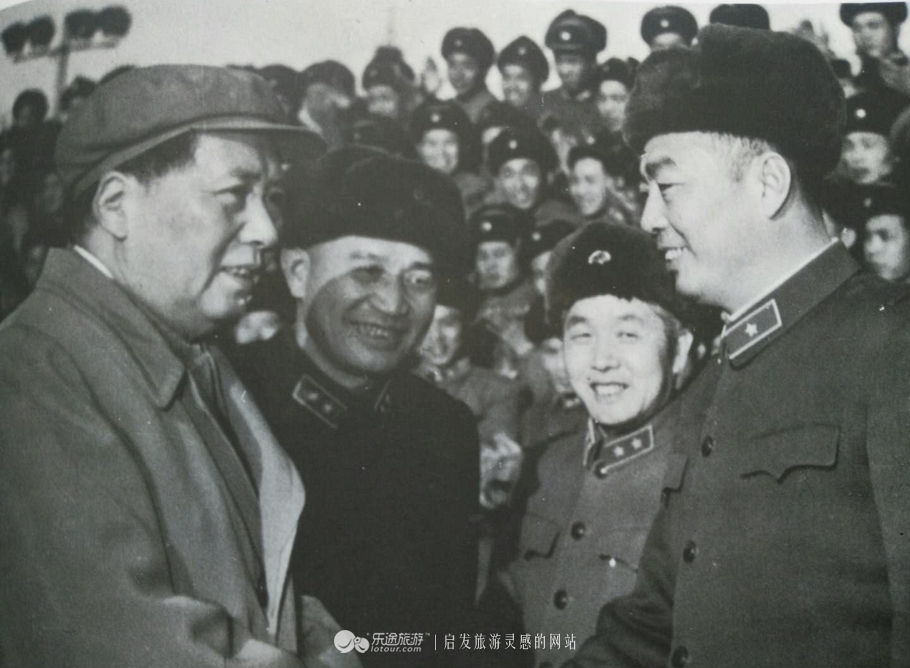

毛主席挥手我前进。我们先把14日在毛主席塑像前照的照片放在前头。

朋友来了有好酒。王廷彦拿出了珍藏了十多年的茅台。

11日聚餐战友(赵修柱因年高提前离席)自左至右:

前排:吴修书、宋保恒、黄武、王廷彦、钮鲁生。

后排:王学方、张风雷、唐烈、程更新、韩耀先。

女战友及女宾(付珥因年高提前离席)自左至右:李秀萍、季钊、刘宝兰、柴凤恒、来存玲、郑秀兰、刘敏。

大多数人在24楼住过。24楼马上就要拆了,大家怀着莫名的情感,在24号楼前留个影。

12日上午 黄武夫妇去解放军报社看望了邱存平。

14日聚餐。自左至右:

前排:黄武、王廷彦、付珥、宋保恒、钮鲁生。

后排:吴修书、柴凤恒、刘宝兰、李秀萍、唐烈、程更新、沈张奎、张风雷、王学方。

在我的提议下,14日的聚餐,就每人必须先讲一个与黄武有关的故事。

唐烈和张风雷在11日聚餐时就讲了,所以把他俩讲的故事放在前头。

唐烈讲的故事特有趣,他说,有一年不是春节就是国庆节,当时单身宿舍里就周天泉、黄武和我,我和黄武拿着3瓶嫩江基地生产的纯粮食酒,到周的房间,三个人喝了起来。我们都喝高了。为了推辞不喝,我和周天泉就学着电影《南征北战》里国民党张军长和李军长的台词,一个说,看在党国的面上拉兄弟一把吧。另一个说,我也遭到了共军的阻击,你再坚持最后5分钟。没办法,还得喝。我喝多了,把洗脸盆里的水倒在了孙金平的书箱子上了。孙金平是念了17年书的天津大学中文系的老大学生,十分爱惜书。节后孙金平回来看到书箱里一些书都皱了,挺生气。当知道是我醉酒后倒的水,就笑了,说,算了。

张风雷讲的故事是:我和黄武“同房”过一两年。床对床聊天聊起了手表。80年前后手表是奢侈品,弄到块手表难,搞到块带日历的更难。说者无心听者有意。不久黄武回福建探亲回来,没想到竟给我带回一块带日历的手表,而且是全自动的机械表。黄武说,这是走私表,30元一块,虽便宜,但有真有假,假的是塑料做的。卖表人让在一个兜子里摸,摸着啥是啥。黄武给我摸的这块带日历的全自动表,后经专家检验,是真的!这表我一直戴了10多年。后来黄武到了福州,我们虽南北两地,但每当我戴上这表,就想起黄武。

我在11日聚餐时讲的是三只鸡的故事。有一年冬天,黄武的爱人柴凤恒生小孩坐月子。那年头物质匮乏,福州都买不到鸡。黄武在探家前,在北京想方设法买了3只活鸡。火车上不能带活鸡。黄武跟我说后,就把活鸡带到我家,我们烧了一大锅开水,我们杀鸡、褪毛、开膛取出内脏,然后放到阴台冷冻。那几天北京夜里最低气温零下17度,一夜就冻好了。第二天,我们用报纸把鸡包好,装进一个木箱里,又用锯末把空隙填满,保冷。当天黄武就上车回福州了。从北京到福州,当时快车要两天两夜。黄武回来后,我问,带去的鸡化了吗?黄武说,没怎么化。

14日聚餐前我提议,像11日聚餐时唐烈、张风雷、和我讲的故事那样,每人要讲一个与黄武有关的故事。这样,制作的战友聚会的美篇就可以与众不同,就会回味无穷,就很有收藏价值。让黄武、让大家终生不忘。这个建议,得到了大家的赞赏。

因是我的提议,14日聚餐时,就我先讲。 我讲了一和二的故事。

一是一个砂轮。黄武调福州军区临走时,送我一个直径19厘米的废旧砂轮。这砂轮是黄武从汽车连到报社时带来自己用的。砂轮不能上车床用了,但在家里磨剪子磨刀却是上等的工具。我自从有了这个砂轮,就没再到外面磨过剪子和刀。这砂轮在我家已36年了,可能还会世世代代传下去。每当我磨剪子磨刀时,我就会想起黄武,念叨黄武。

二是两个“骗子”。这是我和黄武1981年去新疆采访的事。81年夏,我和黄武去南疆线采访,我们先在5师住乌鲁木齐办事处停留,第二天去天山深处的5师,我们离开乌鲁木齐时,办事处给5师打了个电话,说有两个编辑去你们那儿,你们接待一下。打电话的是个广东人,普通话说的不好,把“编辑”说成“偏机”,接电话的人对“编辑”一词不熟,就把“偏机”听成“骗子”。5师领导听说后纳闷:怎么骗子还敢打电话来?正准备如何“接待”骗子时,我们到了。师政委李署初见到我俩后,恍然大悟。在接待我俩的饭桌上,李署初政委绘声绘色地说起这事,笑得我们喷饭。

会上我送黄武一幅字。右边写的是“高山乐目,流水悦耳”,左边写的是“清风出神,明月入怀”,中间是金文“山水风月”。意在福建的山水风月皆佳。

程更新说,黄武不仅是我们战友、同事中的佼佼者,而且是个十分重感情、十分乐于助人的大好人。他调到福州军区期间,我作为《解放军画报》的记者,到福建沿海采访,曾与他相约畅谈,老友重逢,不亦乐乎。

吴修书说,我与黄武相识在铁道兵报社举办的通讯报道培训班。后来,我调到总政宣传部,他调到福州军区宣传部。1983年,总政邀请由新华社、人民日报、中央人民广播电台等单位组成的记者团,去福州部队采访,记者团由我带队,福州军区那边由黄武安排行程和接待。这样 ,我俩又在一起工作了近一个月。在这段时间里,黄武的为人处世给我留下了深刻印象,尤其是他对工作认真负责的精神,受到大家的赞扬。我们深入海防哨所、守岛部队、闽西革命老根据地,还访问了海军基地和舰艇部队,行程近1万公里。这一路的安排和接待都是黄武一人负责,其工作量和难度可想而知,但黄武做到了令各方满意,受得总政、军区和记者团成员的高度评价。此行使我至今难以忘怀。

沈张奎说 ,我与黄武很有缘份,我们两人原先都是十一师的,后来都调到《铁道兵》报社。铁道兵改工前,我调到总政干部部,黄武先调到福州军区,后转业在福建省人事局,两人又都做起了人事工作。1986年,福建省筹备行政管理学会暨首届学术讨论会,此事由人事局主办,黄武将撰写学术论文的要求寄给了我,让我写一篇论文。我后来参加了这个会,还在会上宣读了论文,这篇论文还获了奖。后来我还成了这个会的会员。但会费我始终没交,每年的会费都是黄武替我交的。我要把钱寄给他,他还不干。从1986年7月见面到这次重逢,已经32年了。

付珥大姐说,我到报社比较晚,又主要在通联做内勤工作。黄武给我的印象是人谦虚、老实、不多事。

王廷彦讲,我与黄武在一个科、一个办公室工作过。在办公室工作,大家都埋头编稿,黄武话不多,勤奋。下班后,我有家,就回家了,黄武家属在福州,就住24楼单身宿舍,所以我讲不出那么多生活上的趣事。但黄武工作上的认真和勤奋,我是看得到的。

宋保恒说,在铁道兵报社工作的人,不管是调到军队上级机关还是其他军区,不管是转业到地方还是改工后留在了中铁建的,都干得不错。解放军是个大学校,大熔炉,我们铁道兵报社就是大学校的一个班,一座小熔炉。去年周天泉来,今年黄武来,大家聚在一起,就是叙旧。我们都非常怀念和珍惜那段岁月,那段年华。

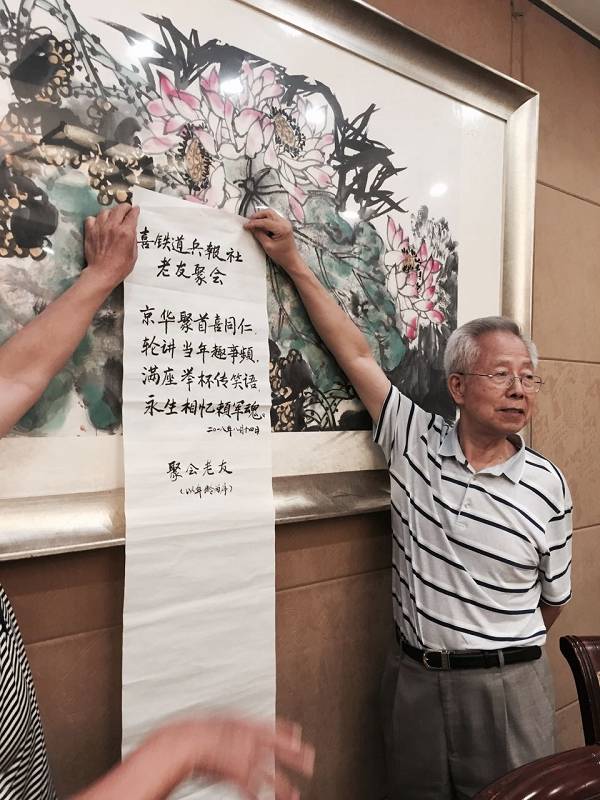

在15日的聚餐中,宋保恒还拿出了他14日写的一首诗,并留出空白让大家签名、留电话,以作纪念。

王学方是黄武特邀的、在同一宿舍住过一年多的室友。王学方说,我当年是在保卫部工作,由于来的晚,24楼单身宿舍,别人两人一间、两人一间地都住满了,正好报社黄武那间是一个人,就把我安排和黄武一起住。算是我有幸,和黄武在一起住了一年多。黄武是大学生,又在报社工作,我觉得在报社工作的都是大文人,所以很敬重。但黄武很谦虚,很随和,很助人为乐。每天晚上我们躺下睡觉时,我都让黄武讲故事。好多次都是讲着讲着我就睡着了。第二天,黄武就说,你让我讲故事,怎么我还没讲完你就睡着了?可第二天晚上,黄武还照样给我讲故事......

韩耀先参加了11日的聚餐,因要回老家看父母,不能参加14日的聚会。13日他在动车上给我发来了他与黄武的故事。在14日的聚餐中,我念了韩耀先发在我手机上的故事。韩耀先说 ;这次看到报社的那么多老领导、老战友特别高兴,尤其是见到黄武夫妇感到格外亲切,情不自禁地想起昔日在一起工作、生活的情景。 我记得大概是1979年秋季,黄武的夫人柴大姐来报社探亲,我们都住在24楼单身宿舍,没事就去他们的房间串门聊天。当时我还没有结婚,一个星期天小苏来了,我便去食堂打了两份饭。当我们吃到一半的时候,柴大姐端着一盆热腾腾、香喷喷的汤进来了:“小韩小苏,你们尝尝我做的汤味道怎么样?”我和小苏都愣住了,怎么也没有想到,她临时来报社才几天,在锅碗瓢盆油盐酱醋并不齐备的条件下,竟能做出如此鲜美的汤。更难能可贵的是她想得那么周到、那么细致。我和小苏结婚已经快四十年了,但此情此景却永远铭刻在我们幸福的回忆中。 我和小苏是1980年春天结的婚。结婚前,黄武给我“吹”他们老家的樟木箱子特别好,放衣服不招虫,也不用放樟脑丸。我心里嘀咕:好是好,可福建离北京那么远,我也不可能跑到那里去买啊!不等我开口,黄武就说话了:“等我回家探亲时给你买一个。”我结婚之前,他果然从几千里之外的福建托运来一个樟木箱子。快四十年了,我搬了好几次家,扔掉了很多东西,但唯有这个樟木箱子一直保留着。 在8月11号的欢迎宴会上,我还见到了当年见证我的婚礼、给我很多帮助的老领导、老同事:王廷彦副科长亲自做我们婚礼的主持人;赵修柱与应龙森合作一幅书画,作为报社的礼物送给我们;唐烈夫妇将他们住的I4楼6门1层东一间房子让给我们做新房;钮鲁生夫妇指导我们怎样布置新房;张风雷、程更新当晚“装模作样”地闹洞房…… 上个世纪八十年代流行一首歌曲《难忘今宵》,而今天我要说:难忘报社!更难忘战友情!

14日下午,唐烈陪同黄武夫妇参观了铁道兵纪念馆。

铁道兵纪念舘馆长赵其红向黄武赠送铁道兵赋等纪念品。

15日的聚餐又增加了雷本农、戴普忠、韩传荣三位战友,也不例外,每人要讲一个与故事。

雷本农讲了个与黄武钓鱼的故事。雷本农说,他和黄武都爱钓鱼。那时没有双休日,只歇星期天。一个星期天,他和黄武相约去上庄水库钓鱼,并跟唐烈说好,在家准备炖鱼。他俩骑着自行车,早出晚归,来回有50多公里路,鱼毛都没钓到。回来后说,去晚了,没赶上那一拨。说虽然没钓到鱼,但看到很多虾。相约下周去捞虾,并做了捞虾的工具,让唐烈在家做好炸虾的准备。第二个星期天,他和黄武又披星戴月赶到上庄水库,回来后又是两手空空。唐烈问为什么没捞到虾?他俩说,又没赶上那一拨。报社其他同志听说后,说:下周你们扛着鱼竿到鱼市去,没准能赶上那拨咸带鱼。

戴普忠说了个“鸟队长”的故事。说报社那时晚上也都去办公楼上班,但单身汉晚饭后一段时间和星期天,在24楼打扑克却是出名的。打扑克谁输了,就给谁画一只鸟。黄武负责画,给雷本农画的鸟最多。久而久之,黄武就给雷本农起了个外号,叫“鸟队长”。这个外号在报社家喻户晓。

韩传荣讲的是与黄武星期天去金沟河和玉渊潭捞田螺的故事。黄武是福建人,认得田螺,会吃田螺。他们一次可以捞到好多田螺,回来后放在脸盆里让田螺在清水里吐个一两天,然后加盐用脸盆煮着吃。算是改善生活,增加蛋白质。

15日聚餐后,大家在汇贤府前合影。自左至右:

前排:戴星、季钊、李秀萍、柴凤恒、李凤娥、付珥、黄武、钮鲁生、戴普忠、韩传荣。

后排:唐烈、张风雷、宋保恒、吴修书、沈张奎、雷本农、王学方。

没有参加北京聚会、在外地的几个战友,听说我们聚会时每人讲一个与黄武有关的故事,也都热烈响应。

在成都的刘大容说,黄武到报社就在我们组,人很好,很热情,我离开北京时,要做几个大箱子装东西,黄武就他把从汽车连带来的车箱木板都给我打了箱子。还有,黄武从福建探亲回来,我第一次吃到他从福建三明带来的香菇。遗憾的是从他到复旦大学去学习后,至今未见过面。有次他来成都开会,打电话来,我在崇州三郎镇。当时通信不便,交通也不方便,没见到,很遗憾。

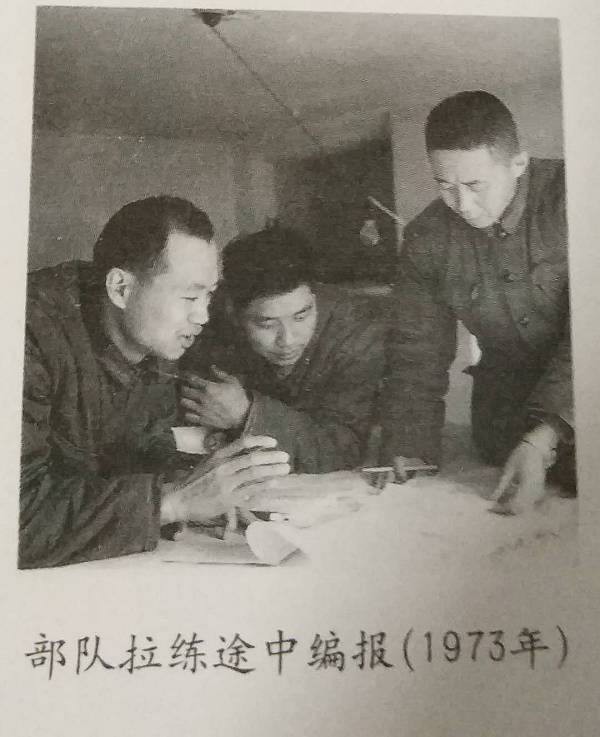

在昆明的周天泉,提供了一张1973年或1974年冬铁道兵司政后机关拉练的照片。当时(代号为嵩山支队)司政后各为一个连,动用了60多辆汽车,包括指挥车、电台车等。报社按照战时要求岀版战地报。周天泉说,我记得岀版发行了数期战地报。这是我们在研究稿子。右是刘大容,中是黄武,左是我。

余一苗说,黄武刚进报社时和我一起编施工的稿子,没多久杨社长对我说,上大学给我们一个名额,黄武年轻,决定让他去,让我一个人把施工方面的宣传担当起来。我问什么大学?杨说复旦大学。我说好,施工稿一人编来得及。大概3年后他学成回报社,不久,我转业回绍兴了。我在绍兴组织部时,黄武来绍兴看过我,那时他也转业回福建了。我要陪他在绍兴转些地方,黄武说,他在复旦读书时几次来绍兴实习,去过不少地方。这次来绍兴,不是玩,就是来看看我。他上午10点左右到,中午一点多就走了。

聚会中,大家还在手机上传看了一张照片,基本上算是当时铁道兵报社的“全家福”了(张风雷探亲回老家没照)。自左至右分别是:

前排:郝桐彦、付珥、王廷彦、宋保恒、王则实、张希尧、姜良翰、郑云林、刘绵春、赵修柱、应龙森。

后排:戴普忠、余一苗、危文炎、钮鲁生、黄武、雷本农、沈张奎、唐烈、乔惠民、沈掌荣、程更新、田望生、韩耀先。

这张照片中已经走了6人,分别是:姜良翰、张希尧、郑允林、王则实、刘绵春、沈掌荣。大家在追思和惋惜他们的同时,又共同祝愿已百岁的老社长张锐健康长寿!祝愿大家放宽心态,保重身体,长命百岁!

钮鲁生 2018、8、16

河边草

河边草