一、农村娃儿当兵去

1978年的秋末初冬,在华北南部的庆丰村。

漆黑的夜,分不清东南西北,看不见村子、树林、河流,除了脚下,也看不清天有多高地有多厚,一切都被墨一样的黑给了罩住。不知谁家的鸡,耐不住寂寞,率先高唱了一声,接着,便是一片鸡叫的海洋,啊,漆黑的夜里,这儿是个村庄。

雄鸡在高唱,起吧,新的一天开始了,村子里人家的窗户东一亮,西一亮的,亮起了很多人家,房子在黑夜里有了模糊地身影。

在村庄某个方位的一座破旧瓦房的小院落里,窗户忽然亮了起来,屋里传来一阵咳嗽声,接着,一位老汉慢悠悠的边点烟、边走出了屋子,来到西厢房门前的大木墩上坐了下来,他锁起了眉头,边抽烟边想起了自己的心事,那一闪一闪的烟头映照着他那呆板、没有生机的脸,败兴极了。

这老汉今年五十来岁,他有三个儿子,一个女儿,有妻子和老母亲。在这个小院落里,他和妻子住堂屋三间的西头,厨房兼卧室,东间住着老母亲和女儿,三个儿子住西陪房,土堆的院墙安了一个木栅门。老汉孩子多,几个孩子都上学,就他一个男劳动力,女人虽然也上工,但因为家务,做的工少,全年的工分、两人还是做不够,粮食分的不够吃,但社会主义不能饿着人,经常拿口袋到生产队借下年头的粮食吃,他为这个家没少作了难,好歹,孩子们在这作难中长大了。

然而,孩子们大了,又添了新堵,这闺女好出嫁,这三个儿子的婚配可不是小事,一个人要一个窝灶,三个儿就得三个窝灶,这一个人白天黑夜连轴转也干不来,这还不把人给吃了?这不,大儿子高中毕业了,大学没考上,到找对象的时候了,这家里穷的一场空,谁家的姑娘愿意嫁过来?

他的大儿子原本是父亲的骄傲, 大儿子名叫爱军,今年十九岁,一米七五的个头,圆圆的脸,不很黑,一对大眼,知大知小的很会说话,在学校学习上等,就想着有点出息了,不知咋的今年高考没考上,莫非,就这打土疙瘩的命?真要这样,全窝在这农村,就这条件,找媳妇可真够呛。不行,弟兄几个不能都在农村,得想法出去,出去一个算一个,不行叫爱军再看看书,明年再考一次,实在不行了,在学个木工、或是泥水匠,掌握点求生的本事。

父亲每天就想这些事,一想,晚上就睡不着,经常天不亮就起来了,这不,又坐在了儿子屋外的木墩上想开了。听着屋里孩子们睡觉香甜的鼾声,他连抽了两支烟,咳嗽起来,看院子里的东西清楚起来,就拿起扫把哗哗地把院子里扫了一遍,就又到西屋的门前拍了拍门:“喂!队里快敲钟了,起吧,去晚了,就领不到活了。”说完,走出了院子,朝生产队的钟底下走去。

屋里还未亮灯,小哥俩睡一床,爱军自己睡一床。爱军翻翻身,钟还未响,再迷糊会儿,忽然,村子里的广播响了,“东方红,太阳升……”老习惯,开播曲,真烦人,正睡好觉呢。乐曲停了,一阵吱吱嘎嘎的乱响,有人说话了:“喂!说个事,今年征兵开始了,今年征兵……”爱军机灵地一下子坐了起来,仍听不清,他急忙穿上了衣服,来到院子里,听清了:“今年征兵开始了,适龄青年要积极报名,时间,今天上午,时间,今天上午。”爱军听了,心突突地跳,啊!我能不能呢?他激动了,碰碰这机会,看能不能当兵去。这时,生产队里的钟也响起来了,他扣好扣子,蹬上鞋子,迅速朝生产队的钟底下走去。

爱军快步来到挂钟的树底下,这时,天已变得灰白,看不见脸,能看见社员们七零八落的边走边拖拉着鞋子、系着扣子,朝这边聚来。队长正蹲在钟底下抽烟呢,不说话,烟头一明一暗地映着他那思想问题的老脸,大概在想着这工作怎样分配呢。

人聚了不少,就听见有人打哈欠,有人伸懒腰,有个声音出来了:

“喂!听见没有,今年征兵开始了。”

又有人说:

“那又怎么着,咱村最多两个,又轮不到咱的孩子。”

爱军说:“真的吗?”

他是明知故问,是为了核实这消息的真假,就有人接话:

“真的,爱军你够条件,可要试试啊。”

“试试?”爱军脱口而出:“那就试试。”

队长看看人差不多了,天也亮了,就说:“都到东头的牛屋院子里倒粪吧。”

早起时间短,也只有这活了,此时,已接近立冬,活已干的场光地净了,吃了饭,可以搞农田水利基本建设、或其他工作。

大家纷纷回家,拿了粪勾,铁叉去了村东头牛屋前的积肥场上。

积肥场上的粪堆像座小山,这是用麦秸、土、加上牛圈里的粪混成的,再用粪勾,铁叉翻一遍,堆积起来,经过发酵,有了臭味,就成了农家肥,具体有多大劲,没人知道。不过那时的人都这样。麦秸的来源也很费劲,那时没有收割机,人们用镰刀把麦子割到,用马车、牛车拉进场,翻、晒,再用拖拉机拉着石头滚子碾场,翻场,叉麦秸,扬场,小麦进仓,麦糠喂牲口,剩下的麦秸就用来积肥了。

社员们来到小山似的粪堆边,一字型摆开,拉开了架势,抡起粪勾、铁叉就干起来了,把面前的土粪刨虚、刨松,再翻到身后,堆成有棱有角的粪堆的形状,容易发酵,也就成了。

爱军和社员们正干的起劲,有个姑娘的声音:“喂!爱军,今年征兵开始了,不去试试?”

爱军爽快的答道:“去试试。”

说话的姑娘叫华容,是爱军的同学,她十八九岁,细高个,园脸盘,一双大眼又黑又亮,两个羊角辫紧挨肩头,她是村支书的女儿,也是班里的校花。

爱军停住了手中的活,拿了块土块,投向了不远处干活的一个小青年:

“喂,明明,上午咱一块去报名吧?”

那叫明明的说:“不去啊,咱这成分不行。”

爱军说:“能行,今年中央不是都给你们(地主、富农、右派)摘帽了吗?”

明明说:“摘帽又能怎样?我觉得好不到哪里去。”

那明明也是爱军的同学,那几年,上面也要求普及高中教育,他们村是大村,也成了高中,老师是初中老师接着往上教,也是现学现卖,好在题比较简单,复杂了,那些学历低的民师就得找本校那些正规院校毕业的公办教师请教,不管怎么说,爱军这上下几届的、农村孩子高中生可不少。

明明是个很随和的孩子,他不高不低,胖瘦合宜,一张晒不黑的脸上是一双大眼,他很和善,说话总不能和其他孩子乱侃,因为他有富农根底,这可亏了他,他家祖辈都是勤俭的农民,他爷爷省吃俭用,买了不少地,也有吃喝嫖赌的败家子卖地,解放后划成分,那卖地的成了贫农,他的爷爷却成了富农,这事他虽没经过,但那几年斗争多,好上纲上线,自然不敢胡言乱语,虽说中央发文给他们都摘了帽,但,戒备的心却没有打消。

爱军拄着工具,与人换了位置,挨着了明明:“喂!一块去,试试。”

明明笑了:“去试试?”

“对,试试去。”

这时,队长说话了:“别光说话,误了干活,报名是上午的事。”

青年们做个鬼脸,都不吭声了。

吃过早饭,明明就和爱军一块去了大队报名。小小的大队部里挤满了人,那时还不太讲究文化程度,一听说征兵,适龄青年都来了,有小学的、初中的,也有文盲,挤挤抗抗的,大呼小喊中,民兵营长登记了一大张,爱军瞅了瞅,学历高的数他和明明,还有一个高中学历的青年,叫冲冲。

冲冲这小子跑的挺快,真够机灵的,跑到咱们前面了,二人这样议论。

冲冲是谁?也是爱军的同学,只是爱军和他走的并不近,他中等偏矮的身材,人长得又细又廋,同学们又叫他细条,他很麻利,经常穿又短又窄的裤子,脚穿紧挨裤腿的雪白的金丝袜,课堂上喜欢左顾右盼,乱拿女同学的小东西,女同学追着他嬉笑地又打又骂,而他却是十分开心。

看看,自己怎么想,别人也怎么想,都想当兵,千军万马都挤这座独木桥了。除了考学,男孩子们好像只有这条路了。

相比之下,女孩子们好些,有些女孩子通过婚姻改变了命运,如,有些漂亮的女孩子嫁到了城里,她们的身份也就变了。

又过了几日,上面通知下来了,全公社适龄青年要到公社体检。民兵营长领着他们一行十几个人,一进公社大院,院子里站满了、高的、低的,胖的、瘦的、很多的青年,他们身着蓝的,灰的,两种颜色的衣服,七齐八不齐的,十分单调。爱军往人群里瞅,感到很新鲜,这时,就有人在他背上锤了一拳,他扭头一看,是临村的青年二蛋。

爱军问:“你也来了?”

二蛋红着脸说:“也来试试。”

爱军和二蛋很熟,早年,爱军父亲和二蛋父亲一同下过山西,二人是好朋友,二蛋长得高大结实,没有文化,一直在生产队里放羊,因父亲的缘故,他俩早就相识。

“不过,我没文化,不知人家要不要。”

“要,要,没听说当兵要考文化的。”

爱军这样回答,但他心里比试着,真要到了部队,无论哪方面,他都不会比自己优秀。

爱军又瞅了瞅,本村的同学,那叫冲冲的细条也来了。

适龄青年们三人一堆、五人一伙,热议着这当兵的事,很是新奇。武装部的门口,不断有各村的民兵营长进进出出。忽然,一声哨音,青年们紧张的张望,从武装部的屋里走出来一个矮胖子和一个年轻的解放军军人,那穿便衣的矮胖子是部长,那年轻的军人细高的身材,一顶红五星的军帽下,微凹的漫长脸、红扑扑的,似有几粒黑沙,和着领口上的两块红领章相互辉映,叫人看了,十分的英俊,爱军心里不由升起敬慕之情。

“请注意,”声音从矮胖子部长嘴里发出:“现在开始体检,不要乱,一个村一个村来。”

接着,一位武装部的干事拿着花名册念起来:“某某村的,过来站队。”就有一队青年站好了队,部长和那军人站在队前,仔细的瞅了每个人一遍,就叫青年们绕着院子走,走罢了又跑,没有口令,好多人也不懂口令,他们走式各异,洋相百出,跑的是稀里哗啦。这完了,又要青年们站成一队,晃动胳膊,活动手指,据说,这样检查,主要看胳膊是否有疾,手指是否影响开枪射击,总之,这可能是筛选每个军人所必须的。

轮到庆丰村的人上场了,照例重复着以上的各个环节,爱军做的很投入,走路的时候,他挺胸甩背,目不斜视,加上他的高个头,着实惹得那解放军和部长、干事多看了几眼。

一解散,大家就涌向了那拿着花名册的部长的身后,探头探脑的想看个究竟,人多,看不清,爱军只是晃了一眼,见名字的后面有对号、有叉号的,爱军的后面是对号,他想,自己应该过关了。

民兵营长招呼大家回家,众人问他都谁过关了,营长很会说话:“这会儿不好说,要等人家商议,大家就回去等消息吧。”

大家都步行在回家的路上,热烈的交谈着,谁的名字后面是对号,可能过了,谁的后面是叉号,可能没过。这时,一个穿窄裤子的、身材细细的青年撵上了爱军,这就是被大家称为“细条”的冲冲,他拍了一下爱军:

“恭喜你了,这回肯定你过关了。”

“这可说不好,过几天就知道了,你过没过?”

“可能没戏了,有人说我的名字后面是叉号。”细条边走边打了个踢脚:“你看,我这身体不好?瘦是瘦一点,可我有的是劲。”说着,朝路上的一个石子狠命的踢去。

爱军朝他上下身体瞅了一遍,用嘲讽的口气说:“我看你呀,坏就坏在这身衣服上了。”细条一拍脑门:“啊哦,有道理,这年头,穿衣服也管的宽。”他瞅了瞅自己又短又窄的裤子和袜筒很长的金丝白袜说。

他说的也是,那几年就是有人管穿的,穿的花里胡哨的,说你是歪风邪气。有人进城亲眼看见,有一次城里的公安执法队,凡看见小青年穿窄裤子的,就都给把裤腿撕了。

细条真是懊悔极了。

爱军很开心地回到了家,晚上一家人围坐在了一起,话题自然是有关当兵的事,十四岁的妹妹偎在爱军身边:“哥哥,检上了没有?”

爱军是叫妹妹高兴“检上了。”

母亲接了话:“不要光想好事,事情不到跟前都说不准。”

父亲就又接上了话:“看咱爱军这身材,板板整整的,这个头,标准的兵坯子。”

父亲说罢笑了,爱军的大弟在钻心学习,他明年要考高中了。小弟在边看书、边玩、边听大人说话。父亲又提了个建议:

“要不,找点关系,这样,更有把握。”

爱军说:“可这关系找谁呢?要不要给华容的爸爸打个招呼?要他关照点。”

父亲说:“我觉得这老哥们不错,要不,买两瓶酒送去。”

这时,盘腿坐在炕上的奶奶听说要送礼,插话了:

“算了吧,这当兵有什么好?旧社会兵荒马乱的,谁去当兵?有句话说:好汉不当兵,好铁不打钉,要不,就学个木工,没听说吗?大姑娘白胖,专找木匠,木渣子烧火,刨花儿烧炕,学门手艺,好找对象。”

大家听了都笑了,爱军说:“那是旧社会,现在是和平年代,当解放军光荣,很多人想去都去不成。”

奶奶说:“我是瞎说,由着你们吧!”

父亲说:“现在,八字还没一撇呢,等到县里检查罢了再说吧。”

河边草

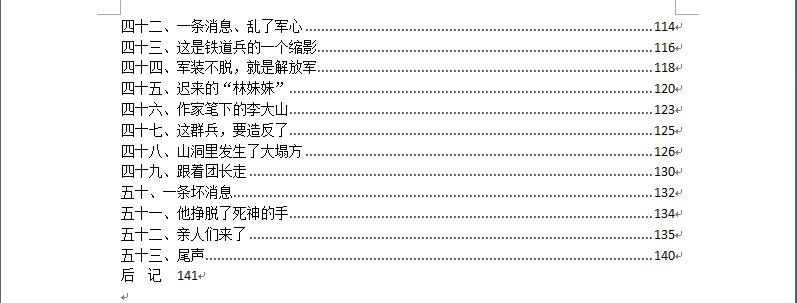

河边草