在一个天气晴好的冬日上午,华北南部小县安汤城里一片欢腾。今天上午,这个县里一个连的铁道兵新战士就要启程了,县城的大街小巷贴满了红红绿绿的标语:一人参军,全家光荣,提高警惕,保卫祖国。还有一些政府主要部门的大门口,也悬挂上了写有各样欢送词的横幅。

上午九时,在县礼堂的广场上,县武装部和接兵干部交接仪式后,鞭炮齐鸣,锣鼓喧天,新兵们背着背包,站着整齐地队伍,接兵的连长、指导员、陈排长、通讯员,走在队前,洋鼓洋号是乐声阵阵,一路向县城的火车站走去,街道两旁,站满了欢送的群众,那些赶来送行的亲属们,临行前说过了话,还嫌不够,也是一路紧跟到了车站。

爱军的父母及全家人、同学亲友,今天起了个早,骑自行车到了城里为爱军送行。

在送行的队伍里,还有一些青年男女,他们脸很白,就在新兵们进入检票口时,硬往新兵的包里塞苹果、香蕉、饼干,一看就知道他们是城里人,来送城市兵的。农村人不送这个,最多往包里塞几个鸡蛋。

隔着检票口的鉄栅门看,一列绿铁皮客车静静的趴在铁轨上。就要进站了,新兵们边走边转身,纷纷向送别的亲人们挥手告别,爱军的眼睛也竭力地在人群里寻找自己的亲人,他在送别的人群里,他看见了自己的父母、弟弟、妹妹,他们眼里都含着泪花。明明、华容也来了,他们正挥手向自己微笑呢,他们身边还有一个中等身材,留齐耳短发,脸盘微黑的女子,这是小玉,她算不上漂亮,但她的眼睛很温柔,她也在努力的在向自己招手呢,爱军鼻子一酸,眼泪模糊了眼睛。

这是一列头北尾南的绿色客车,从广西、云南过来,前后车厢坐满了广西、云南藉新兵,加上刚上车的这批,有一千多人,笛-------,列车启动了。

“啊!安汤城啊,再见了,亲人啊,再见了。”一个靠窗户的新兵,把手做成喇叭状,对着窗外喊,他的脸很白,一看,就知道是个知青。

车厢里新兵们面对面、背靠背地坐着,爱军父亲朋友的儿子、二蛋也入伍了,二蛋就靠着窗口,趴着向外看,他的里边也坐着一位白面书生似的知青,这位知青听见背向邻座知青的喊声,也趴着向外看,挨着了二蛋的头,忽然,他缩回来了,邹了邹眉,用手捏住了鼻子,悄无声息地坐回了原位,或是闻到了二蛋身上的异味?

先前的知青喊:“喂,小博士,有啥感想?”

挨着二蛋的那知青说:“唉,别样的感受啊。”

列车在华北平原的原野上飞驰,向外看,是一望无际的还在地上趴着的绿色麦田。

爱军问还在向外看的二蛋:“喂,最远的到过哪里?”

二蛋并没扭头:“咱一没钱,二没远亲戚,没出过门,这坐火车还是头一次呢!”

挨着爱军的那知青吃吃地笑起来,爱军看了他几眼。

列车继续运行,肚子还不饿,挨着爱军的那知青就掏出饼干,隔着头顶递给了背向的小博士,二人就吃起来,他俩并不让任何人,爱军条件反射地喃了喃嘴,把头扭向了一边。

他俩吃着、说着,并不方便,挨着爱军的那知青对二蛋说:“喂!换换位置。”二蛋说:“陈排长说了,不能随便换。”那知青说:“真个死脑筋。”

爱军也感到了不方便,就给小博士调动了位置,他挨着了二蛋,小博士就挨着了那知青。

二知青边吃边聊,陈排长过来了,那知青赶紧站起来:“啊,陈排长吃点。”陈排长推辞,对那知青说:“晶晶,谁让你们调的位置?”

晶晶说:“你看,这么多的人,就我俩熟,调过来方便些。”说着,硬往陈排长手里塞饼干。陈排长一边拒绝一边说:“记住,调了座后,下车集合时,你在队里的前后位置不能变,防止集合时影响速度。”“是”晶晶高喊一声,陈排长笑着走了。

晚上到了,白天的兴奋劲过去了,运行的列车像摇篮,把大家摇入了梦乡。突然,有人喊起来:“北京、北京到了。”大家一下子来了精神,睁开眼,纷纷趴在了车窗前,争相观看:只见窗外一片辉煌,霓虹灯下宽阔的大街上,车流人流,还有那高低错落的高楼大厦,一幕幕向后逝去,前面迎来的又是一幕幕美景。晶晶突然张开了双臂,神经质的大喊起来:“啊北京,我爱你。”黑暗中有人喊:“有没有了”晶晶就在黑暗中舞起来:“我爱北京天安门,天安门上太阳升-------”加上车厢里的大呼小喊,车厢里又热闹了一阵子。

二蛋问爱军:“你到过北京吗?”

爱军说:“没有,不过,咱这是路过北京,以后肯定有的是机会。”

二蛋说:“啥时到北京,先到天安门照几张像,你知道吗?咱村大孬当兵在北京照了好多的照片,可神气了。”

。。。。。。

北京过去了,火车又钻进了黑暗,没有了兴趣事,大家一会儿就进入了梦乡。

清晨,火车靠在了承德站,地面上下了一层饼似得雪,一个雪白的世界。陈排长喊:兵站到了,下车准备吃饭。一开门,北方的寒气让大家打了个冷战,但,饥肠辘辘,禁不住大家往前涌,陈排长喊了:“喂!我们是半个军人了,要听指挥,站队集合,立正,跑步走。”这时,站台上全是没有领章、帽徽的新兵,也分不清是多少路,一起向兵站涌去,并且,陈排长还不断地喊:快点、跟上。

兵站有好多门,时间极短,似大礼堂的饭堂里,一下子就涌满了穿着厚厚棉军装的新兵,大米一篓篓,菜一盆盆,新兵们涌了上去,生怕吃不着,就挤,晶晶往里头钻,怎奈这些农村小伙子力大无比,把他挤了出来,他只有干瞪眼。刚从学门出来的爱军不习惯,也呆呆地站着,这时,二蛋端了满满一碗米过来,不由分说,给爱军倒了一半。

晶晶端着空碗转悠,找到陈排长,说没饭了,陈排长很生气:妈的,乱套了,到新兵连好好修理你们,正好有个端了满满的一碗米饭的新兵过来了,陈排长喝道:“你,给他分一半。”那新兵眼珠子转了转,给了晶晶一半。

半小时后,新兵们回到车上,晶晶问小博士,吃上了没有,小博士哭丧着脸说:“吃了一点点筐底,肚子还饿呢。”陈排长发怒了,高喊着对大家说:“再吃饭的时候,不要挤,要站队,这样才快,要吃多少,打多少,啊。。。。。。。啊,吃多少打多少,才能都够吃”陈排长急的语无伦次了。但,大家无论如何都没有吭声。

哐当哐当,列车响的厉害了,速度也慢了下来,进入深山区了,这是一条铁道兵新修的线路,山连着山,像墙一样贴着火车向后跑去。忽然,墙断了,列车呼呼的驶上了大桥,下面是波涛汹涌的河水,真是山水相连,雄伟壮观。老乡们正感叹呢,火车呼呼地又钻进了漆黑的山洞,摇晃的车厢里只有微弱的灯光,新兵们正默默的数一、二、三。。。。。。啊,好长时间,火车呼的又穿出山洞,驶上了大桥。山洞口、大桥头上各有一个全副武装的解放军战士持枪站岗。爱军心里想:莫非这站岗的就是铁道兵?

这样如此反复、连绵不断的前行,爱军心里感叹上帝的天工,也感到了这铁路工程的雄伟。

新兵们一边欣赏着这绝佳美景,一边议论着、感叹着。陈排长笑眯眯地从走廊里走过,爱军问陈排长:“喂!这桥头上,山洞口站岗的是什么部队?”陈排长笑着说:“是铁道兵,我们的老战友,这条路叫沙通线,就是我们修的,现在,我们转战到了森通线,这条铁路国家还没验收,还得我们的战友保卫着。”爱军说:“这也不错,干干活,舞舞枪,站站岗,花样挺多的。”陈排长又笑了。

又有人问了,这山洞这么长,要干多长时间才能打通,死没死人,陈排长笑着说:“快的很,有专门打山洞的风枪,以后到了新兵连,都要讲给你们。”对于有没有死人,陈排长却没有讲起,他话锋一转,就把问题说到了新兵们的其他兴奋点上。

这也是爱军第二次听到陈排长讲关于铁道兵的风枪的话题。

呜——呜——,火车又在大山里转了一天一夜,前面的路更难走了,摇晃的也更厉害了,速度慢的就是飞跑的人也能跳上去。火车在一个靠山的小站上停下了,这小站附近看不见村庄、人烟,怕是站点太长,为了错车才设下的。

车上的新兵们纷纷打开窗户向外看:紧挨客车的另一股道上,也有一列闷罐车,上面下来了很多没带领章、帽徽,身穿破军棉衣的军人,他们有的进入山里解手,有的三五成群的在军列下溜达、说话,好奇的盯着这趟客车上的新兵们,更有的人就走近客车,与车上的新兵们聊天。

“喂!到哪里去?”一个穿破棉衣,腰里缠破电线,头带皮帽子的老兵大声问

陈排长回答说:“到七十团去,前面的路怎么了?”

“我们也是七十团的,就要回家了,前面的路压成了反超高,正在抢修呢。”

几个老兵笑起来:“都是一个团的战友。”

一个老兵摘下帽子,朝新兵们愰愰:“我叫三娃,一连的,洋镐把上有我的名字,谁要用上了,就给我写个信,这是缘分。”几个老兵哗的一声笑了。

有个老兵凑近了车窗,压低声音:“我,八连的,我那个隧道还没有打通呢,注意安全,不然。”他往后一躺,两眼一挤。陈排长笑了:“妈的,不要吓唬这些新兵。”那老兵说“迟早要知道的,老兄我先提个醒。”

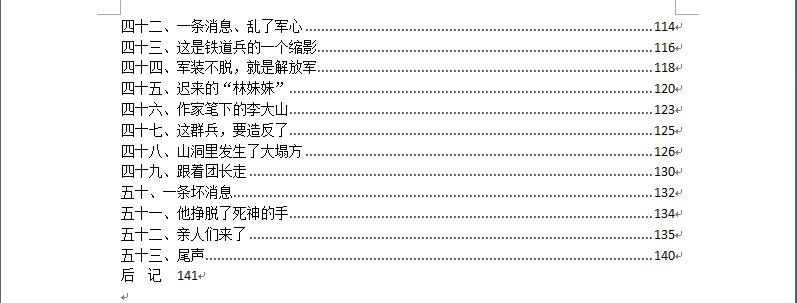

又有人说:“你们有福气,咱老铁的军列都是闷罐车,你们坐上了客车。”陈排长苦笑着说:“不如你们,你们一个排一节车厢,可以躺下睡觉,这客车可不行,一人一座,一个车厢一百多人,几天几夜不能躺,难受死了。”那老兵说:“不过,你熬出来了,新训结束就可以提干了。”陈排长说:“但愿吧”

他们聊得正热,老兵军列的前后左右,都响起了哨声,老兵们很快上了车,火车向前驶去了。

呜———,前方的路大概修好了,新兵们的火车又摇晃着向前走了。大约是午后,火车越过一个小城,又走了很远,在一个群山环抱的大桥边、紧挨一个隧道的进口处停了下来,陈排长喊:“到了,赶紧下车。”扑腾腾,一千多名新兵站满了铁路线,在各自排长的招呼下,沿大桥旁铁路路基的边坡下来,大桥两边不远处,分布着许多土房子的小院子,这里是原铁道兵某团的机关驻地,还有机械连,汽车连、仓库的原营房。

新兵们在路基下列队,以连为单位,分别朝不同方向的用土房子围成的院子里走去。爱军所在连队走进了一处破院子,陈排长带着他们排进了一个很大的仓库,它南北有五十多米,东西有二十多米,屋子里南北安了三排长铺,一下子住进了两个排,陈排长的一排住靠门的外头,二排住里头。几个从老部队来的新兵班长热情的把大家招呼进来,帮大家放下背包,每人铺前放一盆热水,这大概是下车前军用电话通知的,因为盆里的水还很热,大家用热毛巾博住冻麻的脸,心里一股暖流,这老兵可真够亲的,就像亲兄弟。

当晚,新兵们吃了一顿热气腾腾的饭菜,白米饭,白菜、粉条、炖猪肉,几天的旅途劳累、风寒的侵蚀,令新兵们吃的十分香甜。爱军、二蛋都是农村人,在家很少改善,在加上饥肠辘辘,狼吞虎咽,没品出什么味道就填满了肚子。只有小博士,他慢慢地品,觉得不对劲,问晶晶:“好不好吃”“好吃”“我怎么觉得有些苦味?”“哪能呢”小博士就慢慢地在碗里扒啦,咦,不对劲,大米是长的,这很多米是圆的,有些还有点微红的壳,爱军低头一看,啊,这里面有很多去了壳的高粱米。这一说,大家才回想起来,刚才吃的时候,是觉得有些涩。

晚上,陈排长召开了排务会,陈排长说:“从明天起,我们就开始正式军训,现在宣布一条最重要的纪律,一切行动听指挥,没有纪律,什么也干不成。啊,妈妈的,一路上乱哄哄的,像什么鸟军人?”看看,陈排长说话也带把,“再宣布,爱军同志为新兵一排事务班长,协助排长负责排里内务卫生,课间训练,还有老乡们的思想工作,大家欢迎。”大家开始是面面相觑、接着,就稀里哗啦地鼓起掌来。

爱军的这个班长不具体管理哪个班,而是协助排长管理好排里的所有杂事,最重要的是要他摸清老乡们的思想动向,成为连队思想政治工作的上下纽带和助手。

嘀嘀大——大大嘀。息灯号响了,这不是新兵连吹的,这多个连队的新兵组成了一个新兵团,这是从团里录好音的广播里传来的,一时,多个营区里的灯同时灭了,营区很快像无人区一样的寂静。院子里微弱的灯光下,只有哨兵背着闪着刺刀亮光的枪在灯下游动。

河边草

河边草