铁兵走进婺源之一

1022# 原创 作者 :沙明 铁道兵战友网 2019.3.17

阳春三月,是中国最美乡村江西婺源油菜花盛开的季节,家住晓起景区的战友余志标在网上发起“战友相聚婺源行”活动,饱受多日疼痛折磨的我,为了转移痛苦,决定和老伴前往婺源聚会赏花,放松心情。

婺源我来过两趟了,对一些知名的景点如江湾、晓起、李坑、江岭、篁岭等并不陌生,以前,合福高铁没有开通,到婺源都是自驾,如今高铁从合肥到婺源也仅两个小时,何不择取方便之行呢?

连绵数天的阴雨在我们到达婺源后骤停,灿烂的阳光暖融融的,柳树抽出了嫩条,梅花绽开了笑脸,漫山遍野的油菜花一片金黄,处处散发着春天的气息。

做为东道主的余志标,为了搞好接待是全家出动,两个儿子负责接站,两个媳妇登记住宿,忙的不亦乐乎。

晚上7点,全国各地的战友先后到达,餐厅里响起了“铁道兵志在四方”的歌声,一曲黄梅戏,一段样板戏,一首诗朗诵,歌声、笑声、欢快声经久不息,在小山村回荡,我知道,今晚注定又是一个不眠之夜……。

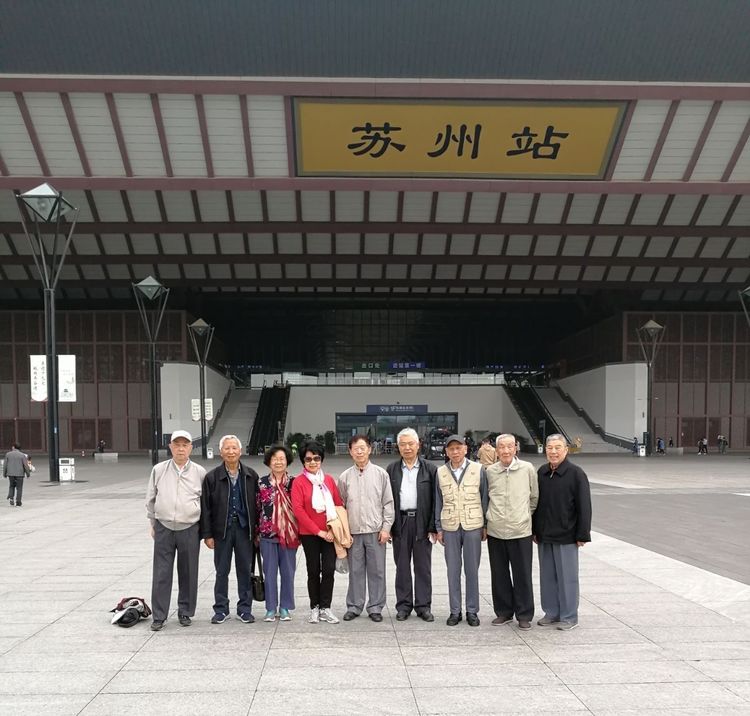

来自全国各地的战友和军嫂们总要见见面,聚一聚,十一日上午,我们借用晓起村村部的会议室举行了一次简短的欢迎会,东道主余志标向战友们介绍了婺源有名的景点,转答了铁道兵旅游协会会长牛喜峰对大家的问候,村头千年的香樟树下,战友们聚集一起,留下了难忘的瞬间。

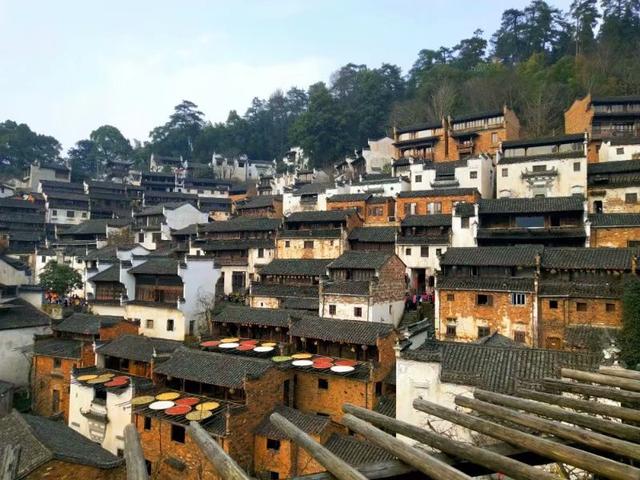

晓起村是个典型的微派建筑古文化生态村,颇有江南水乡的韵昧,小桥流水,青石小街,曲径通幽,古香古色,这里盛产香樟和贡菊,穿街走巷,香气扑鼻,几乎家家卖香樟,户户销贡菊,一件件用香樟制作的木箱,板凳,根雕工艺精美,巧夺天工,一朵朵泡在杯中的贡菊犹如金色的花朵,呷上一口,生津润味,忍不位买点香樟工艺品,带上几盒贡菊茶,回去慢慢欣赏品尝了。

逛完了晓起古村,下午我们直奔篁岭景区,篁岭诱人之处主要是以民俗传统文化“晒秋”而闻名,如今围绕着这一特色,篁岭景区增加了许多旅游的项目,如山涧吊桥,玻璃栈道,人工索道,空中观景等,吸引看游客纷至沓来,在篁岭,地无三尺平,特殊的地理环境,不可能向我们平原地区那样有块平坦的稻场来打五谷,晾晒粮食,于是,山区的农民为解决谷物的晾晒难题,发明创造了“晒秋”这一特色的民俗,他们利用错落有致的民房平台,将收获的谷物,蔬菜,干果等放进硕大的竹匾中晾晒,黑的是菜籽,红的是辣椒,青的是野菜,黄的是稻谷,五颜六色的果实构成了一幅色彩缤纷的彩图,冲击着人们的视觉,成为摄影爱好者们捕捉的镜头,因此篁岭传统的农事习俗经过媒体的渲染和传播,变成了艺术产品,“篁岭晒秋”也成了婺源著名的景点和特色。

天街上的篁岭古村,因晒秋而闻名,到篁岭来体验一次民俗文化,也不虚此行。

婺源可以说处处有景点,村村有特色,年年有变化。今天上午,余志标战友特意安排我们去秋囗镇新开发的水墨上河景点去参观。

据了解,有着千年历史的上河村,是块风水宝地,三面环水,一面靠山,流传着许多传奇的故事,借助着天时、地利、人和的自然条件和纯朴的乡风民俗,水墨上河文化开发有限公司慧眼识珠,投巨资大手笔的对景区进行规划开发,紧扣水墨上河主题,弘扬乡井文化,精心打造一座徽风赣韵的文化园林。我们来到景区时,听说前两天这里刚举行隆重的开园仪式,目前还免费参观,我们赶上了好时候。进入民俗文化街,拾级向上,小桥流水,百花争艳,乡村茶馆,特色餐饮,风情酒吧,手工作坊,民间传统的迎亲花轿,乡村大舞台配套齐全,我们来到景区的大戏台,正赶上小戏开场,戏班子来自我们安徽芜湖市,唱的黄梅戏让我们听的格外亲切。

离开了水墨上河景区,途经月亮湾停车观景,月亮湾顾名思义,是一座狭长的小岛,夹在两岸之间,形状犹如弯月,春天来临,小岛杨柳抽芽,水草碧绿,远眺江中,穿梭在小岛周围的竹排犹如一幅美伦美奂的山水画,让居高临下的摄影师长枪短炮齐发,美景收入镜中。

婺源的彩虹廊桥有八百多年的历史了,至今还在发挥着洪水的调节功能,在一百四十米长的桥面上,四座尖头桥墩凸立,劈水引流,古人的聪明智慧,不得不让人佩服,彩虹桥不仅成为婺源的一景,还让许多剧组慕名而来,拍摄外景,1973年八一电影制片厂拍摄《闪闪的红星》潘冬子就是在这座廊桥下机智的躲过了白匪的搜查,将盐带上山的。

婺源的美丽乡村,油菜花仅是一种陪衬,它最终随着花开结籽而落幕,真正彰显魅力的,我认为还是那些散布在原始村落的苍天古树,被誉为上饶市“十大树王”之一的虹关古樟有一千多年历史了,如今仍枝叶茂盛,7个人挥臂合围才能搂抱过来。岭脚村的一棵五百多年的大樟树遭到雷击,树干枯死成为树洞,而今仍倔壮生存,另发新枝。更让人赞叹的是金岗岭村的红豆杉古树群,遍布村野。五百年以上的有二十二棵,最大的一棵树龄一千一百年,足有十层楼高,枝杆多岔,冠幅二十多米,金岗岭村,不仅树长寿,人也少病,没有一个人得癌症的,早知道我落户山村也许会逃过一劫。

走马观花,收获多多,走进婺源的古老山村,看到了许多原生态的东西,返朴归真,我感到比那些人造景观强多了,因为它是原始的美,大自然的恩赐,多好呀!

河边草

河边草