关于剧本剧情创作

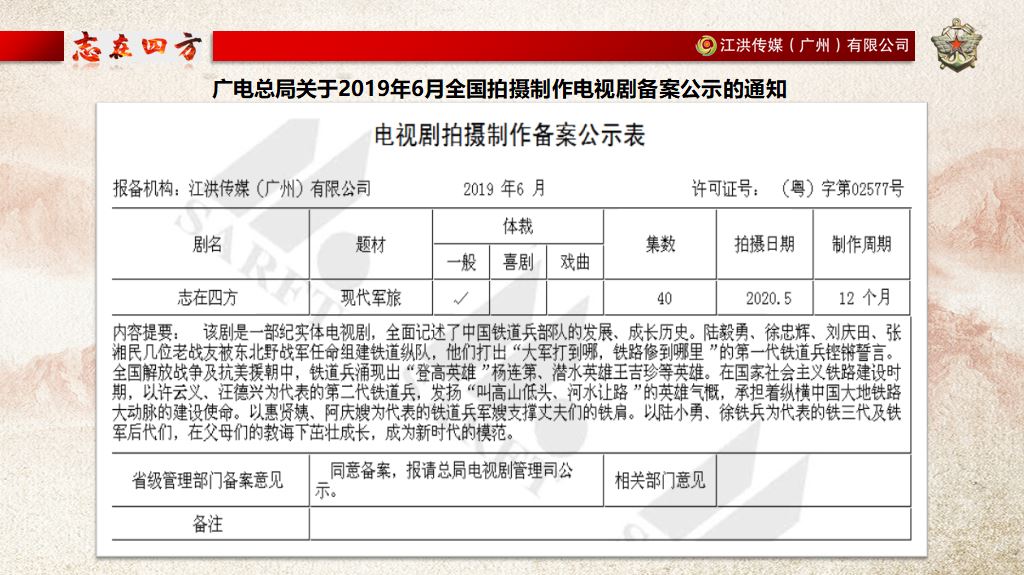

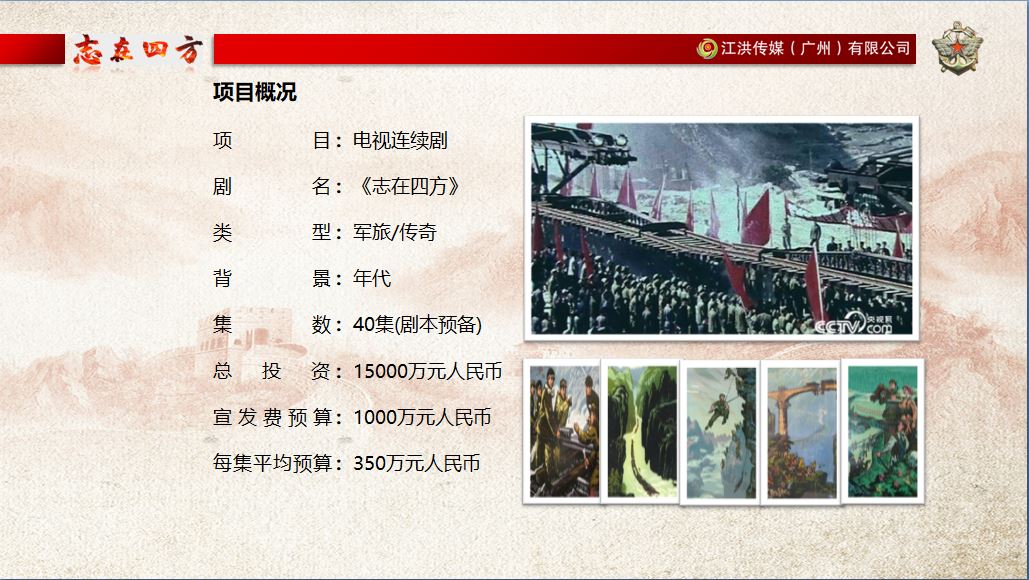

中国人民解放军铁道兵是一支特殊的铁道工程技术队伍,在中国人民革命解放战争、抗美援朝战争和新中国社会主义建设中,抛头颅洒热血,栉风沐雨、披荆斩棘、逢山开路、遇水架桥、流血牺牲、气壮山河,为中华民族的解放事业和社会主义建设事业做出了不朽的贡献。

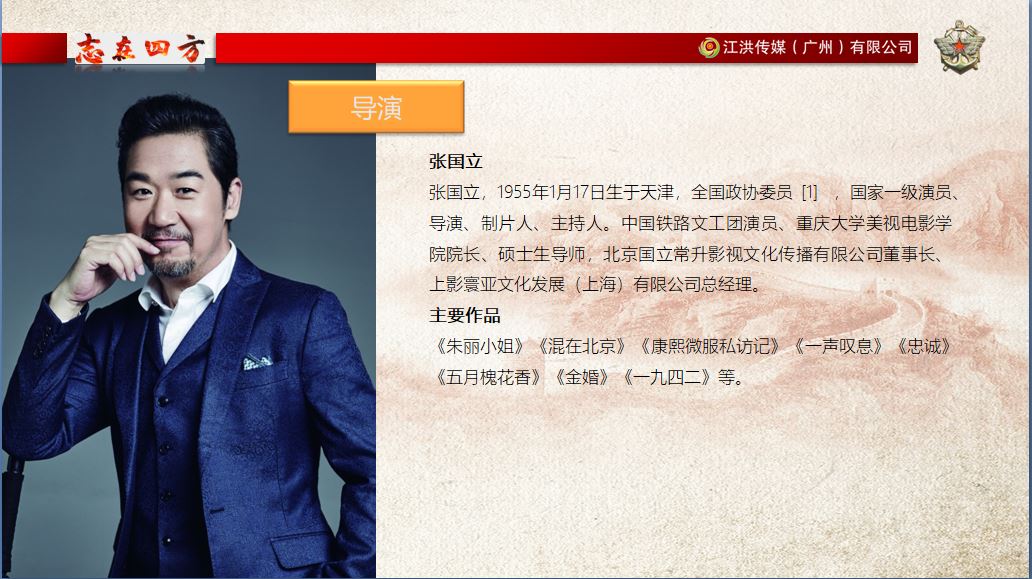

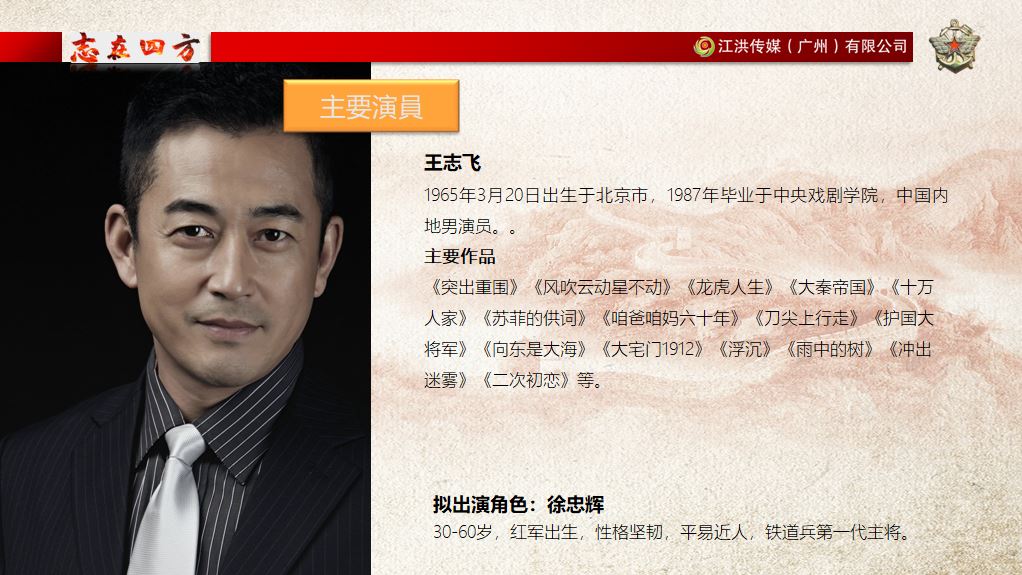

本剧着重描写铁道兵从将军到士兵们的轶闻趣事,讴歌铁道兵精神、讲述铁道兵自己的故事。

剧情简介

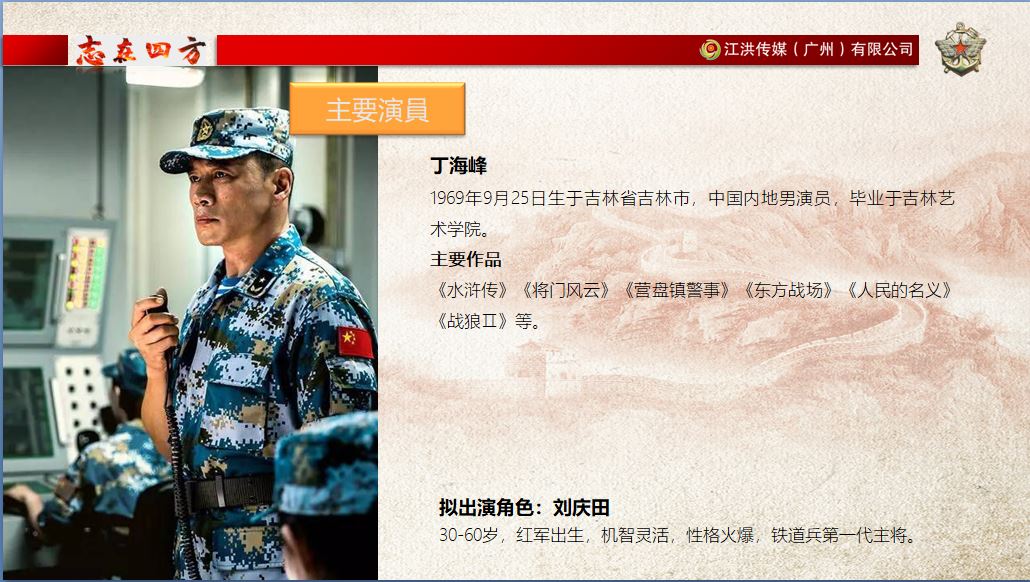

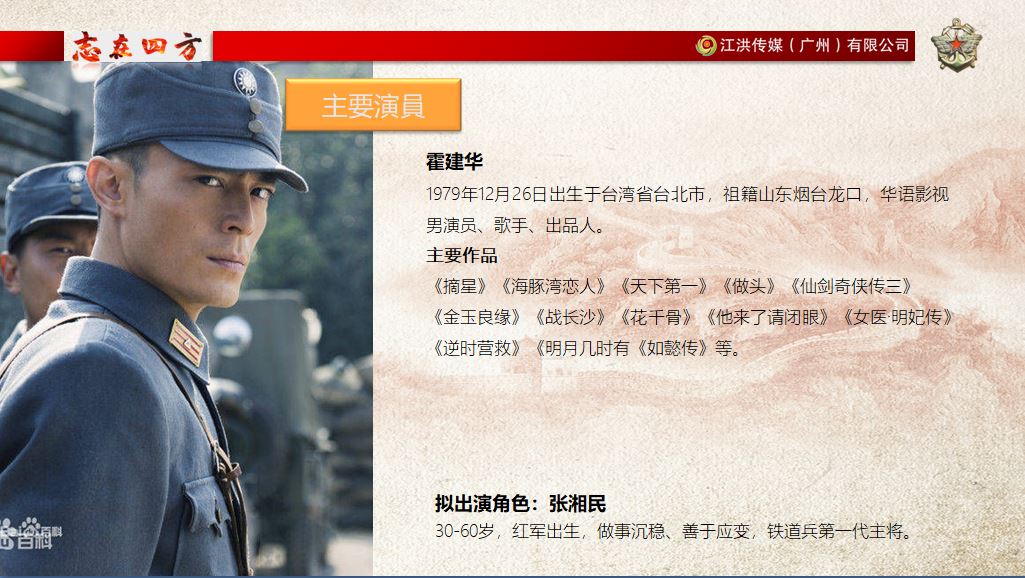

辽沈战役前夕,东野决定成立铁道纵队。在哈尔滨极乐寺会议中,陆毅勇遇到在山东的老搭档徐忠辉与刘庆田、张湘民几位老战友。陆、徐为铁道纵队一支队领导、刘、张为三支队领导。

为支援辽沈战役,铁道纵队立即向锦州、长春和沈阳三个方向前进抢修战区铁路。陆毅勇、徐忠辉分别与刘庆田、张湘民打擂,让一支队与三支队战场见,打出“野战军打到哪里,就把铁路修到哪里”的口号。

解放天津激战之时,铁道纵队集结在前沿,边排雷边抢修,经过30多小时的奋战,抢通了前沿铁路,大批坦克、装甲车运往了前线。

铁道纵队一支队在天津扩军,30岁的杨连第被以铁路技工名义招进铁道兵队伍中。

为了解放全中国,东野铁道纵队改编为中国人民解放军铁道兵团,立即南下抢修陇海、津浦铁路,一支队限时打通陇海线,支援野战军挺进大西北。三支队限时完成津浦线抢修任务、支援渡江战役。

陇海铁路8号桥,为一支队抢修中碰到的第1个拦路虎。杨连第提出搭架云梯方法被通过,杨连第带领18名勇士搭架云梯成功,把红旗插上45米高的墩顶,大桥很快得以抢通。杨连第勇敢机智,攻克登高作业难题,为抢修8号桥做出了突出贡献,荣立大功,并被誉为“登高英雄”。

三支队在淮河两岸摆开战场,抢建淮河便桥。潜水英雄王吉珍,为移正沉箱,连续3次冒险潜入12米深的淮河激流。他在拴第3个挂钩时,不幸被暗流冲进沉箱木格里,潜水衣被扭破,献出了年轻的生命。

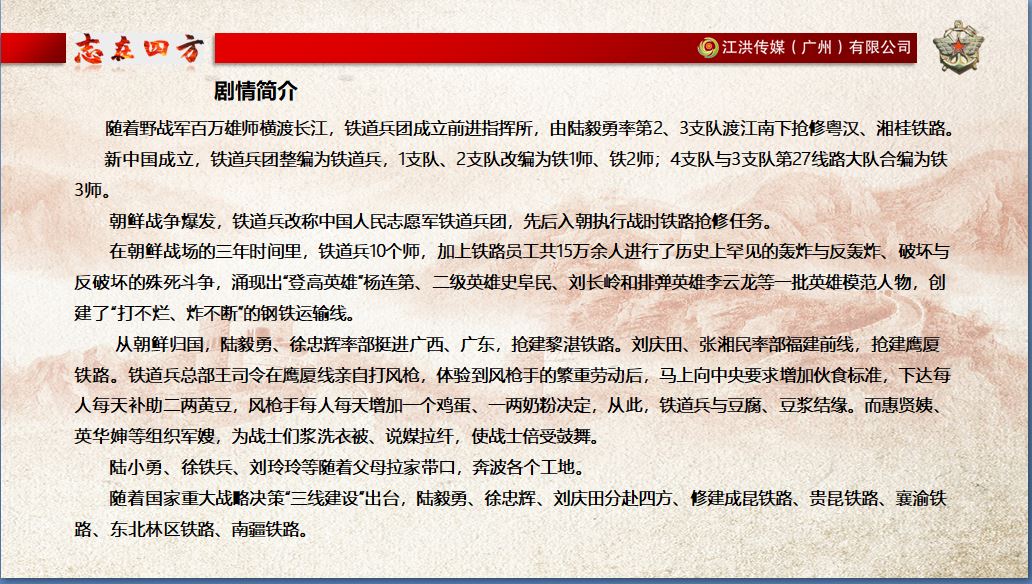

随着野战军百万雄师横渡长江,铁道兵团成立前进指挥所,由陆毅勇率第2、3支队渡江南下抢修粤汉、湘桂铁路。

新中国成立,铁道兵团整编为铁道兵,1支队、2支队改编为铁1师、铁2师;4支队与3支队第27线路大队合编为铁3师。

朝鲜战争爆发,铁道兵改称中国人民志愿军铁道兵团,先后入朝执行战时铁路抢修任务。

在朝鲜战场的三年时间里,铁道兵10个师,加上铁路员工共15万余人进行了历史上罕见的轰炸与反轰炸、破坏与反破坏的殊死斗争,涌现出“登高英雄”杨连第、二级英雄史阜民、刘长岭和排弹英雄李云龙等一批英雄模范人物,创建了“打不烂、炸不断”的钢铁运输线。

从朝鲜归国,陆毅勇、徐忠辉率部挺进广西、广东,抢建黎湛铁路。刘庆田、张湘民率部福建前线,抢建鹰厦铁路。铁道兵总部王司令在鹰厦线亲自打风枪,体验到风枪手的繁重劳动后,马上向中央要求增加伙食标准,下达每人每天补助二两黄豆,风枪手每人每天增加一个鸡蛋、一两奶粉决定,从此,铁道兵与豆腐、豆浆结缘。而惠贤姨、英华婶等组织军嫂,为战士们浆洗衣被、说媒拉纤,使战士倍受鼓舞。

陆小勇、徐铁兵、刘玲玲等随着父母拉家带口,奔波各个工地。

随着国家重大战略决策“三线建设”出台,陆毅勇、徐忠辉、刘庆田分赴四方、修建成昆铁路、贵昆铁路、襄渝铁路、东北林区铁路、南疆铁路。

张湘民则奔赴东北,开发铁道兵嫩江基地,主抓铁道兵后勤补给工作。

而许云义、李德兴、贾洪泉、梁志江、陈汉松进入铁道兵,逐步成长为铁道兵第二代中坚力量。

在滇黔线岩脚寨隧道施工,发生重大瓦斯爆炸。事后,各级领导迅速赶赴现场,广泛发动群众、分析事故原因,吸取经验教训,从而保证以后的施工安全。

成昆铁路、贵昆铁路、襄渝铁路,地形极为复杂,谷深坡陡,铁路沿线不良地质现象不仅种类繁多,滑坡、危岩、落石、崩塌、岩堆、泥石流、山体错落、岩溶、岩爆、有害气体、软土、粉砂等等,而且数量很多,成昆铁路沿线因其地形险峻、地质复杂被称为“地质博物馆”,被外国专家断定为“筑路禁区”。铁道兵在施工中,始终得到各族人民的大力支援,他们赶着马帮甚至人背、肩挑给施工部队送柴、送米、送菜,全面展现“军民鱼水情”。

以陆小勇、徐铁兵、刘玲玲、潘丫为代表的铁三代及铁军后代们,在父母们好榜样、铁精神的教诲下茁壮成长,成为新时代的模范。

进入改革开放新时代,中央决定铁道兵部队集体转业并入铁道部,铁道兵各师分别改称铁道部各工程局。从此,铁道兵在解放军序列中消失,但铁道兵的功绩,却永远留在解放军的史册上。

河边草

河边草