记叙文 陕南往事 (一)

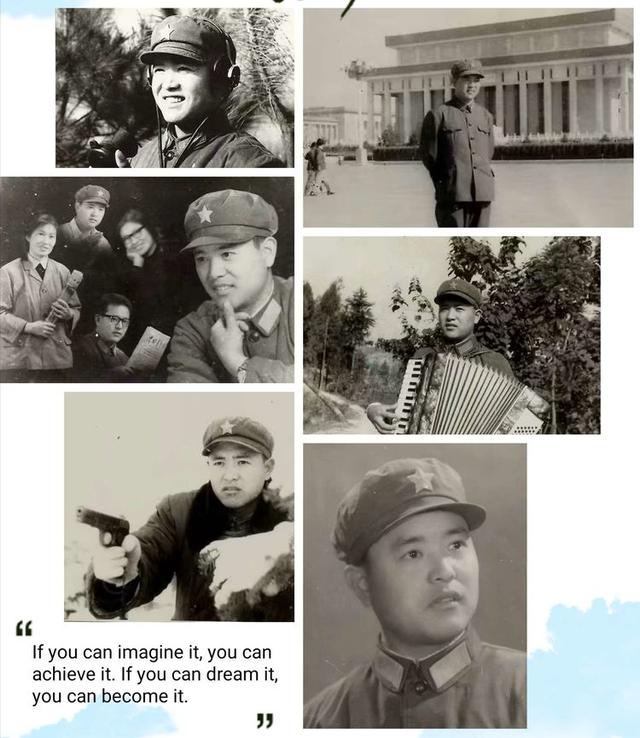

文/原铁道兵52团勤务连 杨玉恒

——引子

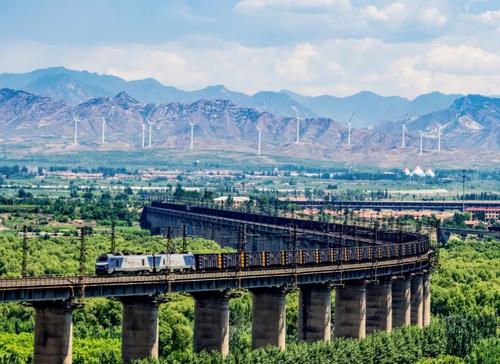

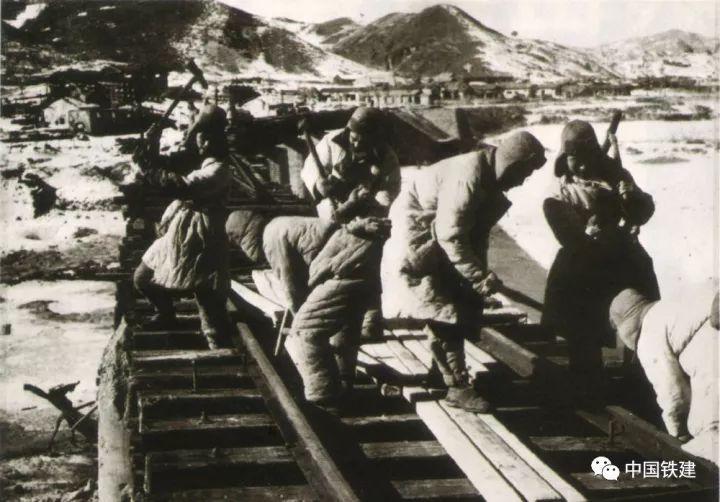

一九七三年十一月,我们部队完成了襄渝铁路修建任务以后,离开安康岚河口,转战河北滦平,参加沙通线(现称京通线)建设,距今已有四十多个年头了。在那片留下我许多记忆的热土上,有因公牺牲、长眠在那里的战友;有给予我们慈母般温暖的房东大娘;有年轻时曾经战斗和生活过的足迹......

我热爱那方热土,更怀念那些历历在目而又挥之不去的人和事......

(一) 难忘的小镇——岚河口

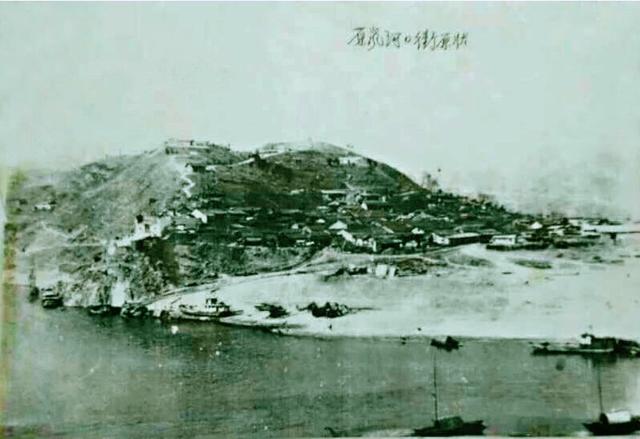

岚河口,地处秦、巴山区腹地,是汉江边上的一个古老而美丽的小镇。因为有一条常年笼罩山中雾气的“岚河”由此汇入汉江,“岚河口”由此得名。小镇距下游的安康城九十华里,当时是安康县管辖的一个行政区——岚河区委、区政府所在地,也是我们铁道兵第十一师五十二团修筑襄渝线时团部机关的驻地。

清澈湍急的汉江水流到岚河口呈S形穿过小镇蜿蜒而过,把岚河口镇分割成南北两部分。

先说说南岸那一半,它北临汉江,东靠岚河,背依南岭,只有一条百米左右、贯穿东西的临江石板小街,我们团的卫生队就驻扎在此处。

小街南坡是依山而建、鳞次栉比的民房,一色小青瓦覆盖,显得格外古色古香。在此隔江北望,一条山腿伸向江边当地人称“王庙嘴”,高处有一处红墙碧瓦的庙宇,规模不大却十分显耀。沿着庙后小道登高再望江南,群峰高耸,壁立千仞,犹如锦屏列障。

俯瞰汉江,木船点点,粗旷悲怆的船夫号子时时在峽谷中回荡。环视两岸,一大片白沙滩尽收眼底,时而还可听到船工们那修理木船发出的“叮叮当当”声响;两岸那片片竹林,青翠欲滴,摇曳多姿。当你信步走入竹林,或遇江风徐徐吹来的时候,那翠竹散发出来的阵阵清香,沁人心扉,让你陶醉。

当你站在汉江岸边细看那碧波荡荡的江面,还会发现那倒映在文水中的小镇宛如一幅飘浮在水面上的泼墨山水画卷,让你发出由衷的感叹:岚河口小镇,你太美了!

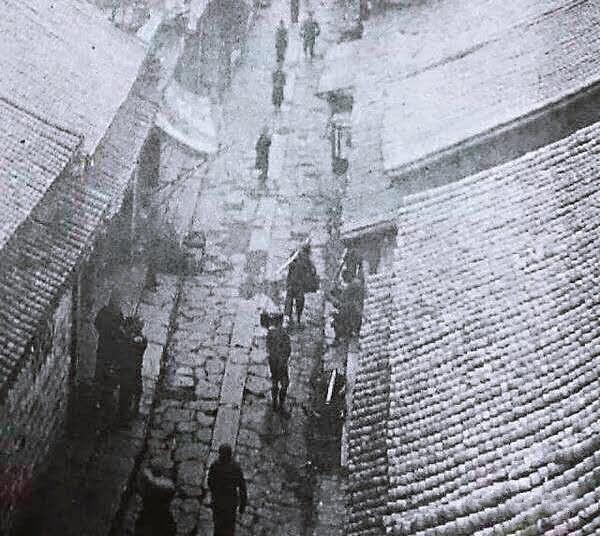

如果你乘坐客轮或者是木船,从岚河口码头登上北岸,沿着不知何年何代铺就的、高低不平的石阶上行,就步入了长不足百米,宽不足四米的石板大街,这是岚河口小镇北岸唯一的一条大街。

沿街两旁除了石阶高筑的《岚河旅社》是一栋三层小楼以外,其余都是一色小青瓦平房,并且绝大部分是门头房,门头房的门脸不是我们通常所见到的对开大门,而是由若干块两米多高、两寸来厚、每块宽约三十公分的活动门板,每套门板的数量和高度,也是根据房子门面的宽窄、高度而定。门框四周各有一道凹槽管住门板。走在街上,你会对那些分列两旁、“仅此一家”的饭店、旅馆 、粮店、新华书店、百货商店等独特现象感到新颖,又会对“麻雀虽小,五脏俱全”的现象发出赞叹。

由于受地理环境和交通不便等因素的局限,上千年来,岚河镇就一直是方圆上百里的重镇,是一处山货的重要集散地。每天,晨雾中的小镇还没有完全苏醒,小镇上已是熙熙攘攘,人头攒动了。大街两旁的门头房外,当地人来卖木柴、山果、野鸡、鱼鳖的,摆开了一个个地摊。树上摘的、江里捞的、山上打的、地里种的,应有尽有。只要你来逛街购物,就绝对不会让你空手而归。

在小镇街上熙熙攘攘的人群中最让人瞩目的,是那些来自四面八方,头上缠着头巾,手里拿着“点棍”,身背沉甸甸竹篓的山民,他们是小镇的主流群体。我们不知道他们是何时从家里出发,更不知道他们夜里走了多少崎岖不平的山路,他们有的是从南岸摆渡过江而来,有的是从四周大山深处汇集于此。

山民们把背来的山货在集市上经过一番讨价还价卖掉之后,顺便换些油盐酱醋等生活用品或农具,大多数都舍不得在街上买点吃的,就又迈着疲惫的脚步赶着回家了。这些淳朴善良的山民,他们回家的路可能还得走大半天。他们的生活方式也许非常地单调乏味,然而,有几人真正体会到他们生活的艰辛呢?

到了傍晚,小镇静了,江面静了,静得是那样的含蓄,又是那样的无奈,放眼望去,只有江中木船上的点点灯火,和那两岸民房中透出的昏暗灯光...

整理:尤兴益

责编:严京平《白浪情》

河边草

河边草