铁道兵生涯: 写在雪地上的诗行

山峡人

57.7万 · 2020-06-07

作者/杨景林

铁道兵生涯:

写在雪地上的诗行

(诗三首,写于1975年)

雪的大地,

雪的海洋,

雪的狂涛,

雪的怒浪⋯⋯

红旗辉映白雪,

战士进山测量。

是谁在雪地上,

写下一篇诗章?

“今天在这儿勘测打桩——

留给雪原不朽的诗行。

明天在这儿架桥铺路——

留给边疆永恒的春光。”

意境啊,似深远的天空,

联想啊,似丰富的海洋;

每个字,都像烈火一样,

每个字,都像金子一样。

战士的豪情——

为什么烈火一样灼烫?

战士的理想——

为什么金子一样闪亮?

是那花杆戳透了冰层——

你探出了深山的苦难以往?

是那塔尺刺破了云层——

你阅尽了宝库的妖娆风光?

还是测旗挥退了风雪——

你看到了祖国的期待目光?

还是测镜望穿了群峰——

你望见了雪原的未来景象?……

冰雪埋不掉这火热的诗行,

它却把冰雪化为春水流淌。

雪融化了,诗行还在,

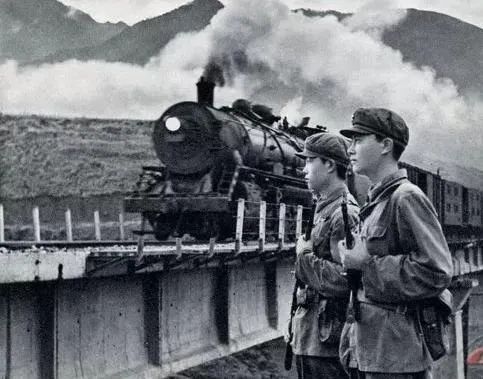

看——一条铁路横贯边疆。

征 帆

群山像沸腾的大海,

颠连起伏,狂涛怒卷;

密林像无垠的碧波,

奔腾舒长,漫向天边。

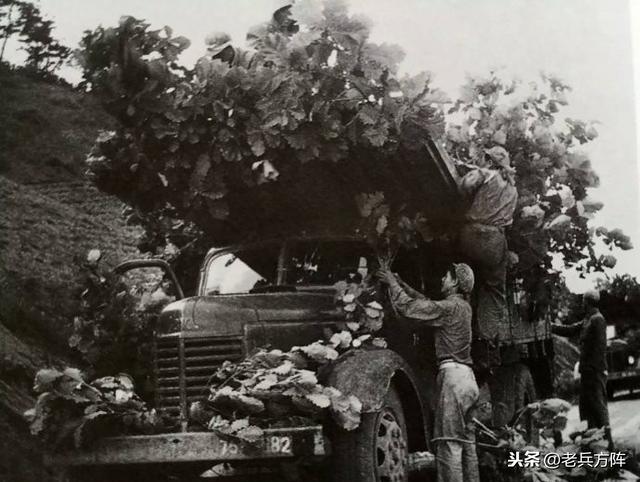

铁道兵战士的帐篷啊,

就是山海林涛中的船。

那豪迈雄壮的歌声哟,

就是这船上的帆。

看,野兽像水里的游鱼,

不时撞上船舷——

惊奇地跑近帐篷:

“咦?从哪儿来的物件?”

嗳,不叫“物件”,

这就是我们的战船!

篷顶漫着东海的水气,

篷布染着昆仑的云烟。

听,风雪像海上的暴雨,

不停扑向舱面——

疯狂地威胁帐篷:

“嗨!这儿是我的乐园!”

哈!你的“乐园”?

这里是我们的家园!

帐篷汇起生活的浪花,

红旗卷来祖国的春天。

我们的歌声永不停息,

雪压不住,风吹不散,

乘着时代的浩荡劲风,

推动“战船”飞驰向前。

帐篷是船,歌声是帆,

我们的双脚就是桨片,

——劈开山海林涛,

留下一条钢铁的航线。

梦

是突兀的岩丛?

是停泊的帆篷?

军营,和大山凝成一体,

帐篷,同林海一起翻腾。

夜幕在风雪中旋转,

新安的家多么寂静。

霜花在被子上绽开,

战士的汗流进梦境——

漫山的古树在呼喊,

遍地的宝藏在涌动⋯⋯

你们急?我比你们还急呀,

明天就叫你们为祖国立新功!

——迎着西伯利亚的寒流,

——负着打开宝库的使命,

咱千里转战挺进林海,

咱双手托起大兴安岭。

挥红旗,扫落高寒的铁锁,

——我们的歌声就是雷霆;

迈铁腿,跨过禁区的界石,

——我们的脚步就是春风。

一镐刨开百丈冻层,

一锤砸碎千里冰封;

摘下天上的彩虹铺向河川,

叱咤钢铁的长龙伸进群峰⋯⋯

门外,风雪漫天,

梦中,万紫千红;

门外,林涛怒吼,

梦中,汽笛长鸣⋯⋯

帐篷啊,是高楼的雏型,

战士啊,是开路的先锋。

看见他们睡梦里挥动的拳头,

仿佛听到了明天开山的炮声。

<写在雪地上的诗行>曾发表在《大兴安岭文艺》1975年第3期

意境 联想 语言

——读《写在雪地上的诗行》(诗三首)

冯 泉

生活是丰富多彩的。每当我们置身于生活的激流中,那革命斗争的浪涛使我们的胸中诗潮冲涌的时候,我们总会用诗篇去赞美我们的生活。而每当我们阅读一篇迸发着革命和艺术之火的诗章的时候,我们也总会跨进诗的境界, 去认识生活的本质,展望美好的明天。

读了杨景林同志的诗《写在雪地上的诗行》、《征帆》、《梦》(发表于本刊一九七五年第三期),顿觉一股浩然之气,令人心怡神驰,浮想联翩。

这三首诗,以铁道兵的战斗生活为题材,展现了铁道兵开发建设边疆的历史画面,抒发了铁道兵英雄们的崇高情怀和革命壮志。其中,后两首诗蕴含了革命乐观主义和革命浪漫主义的精神形象,前一首诗,歌颂了铁道兵英雄们开发建设绿色宝库的伟大功绩。这三首诗不仅在政治内容上,使我们受到鼓舞和鞭策,而且在诗的意境、联想、语言等艺术技巧方面,也为我们提供了一些有益的启示。

在本刊第三期上,我们从张育轩同志《构思新巧、特色鲜明 》一文中,学习了关于诗歌的结构等问题。这里试图就诗歌的意境、联想及其语言问题说几句。

第一,谈谈诗歌的意境。所谓诗的意境,也就是说,要用极为精炼的艺术形式,反映出极为丰富深刻、极为广阔的生活画面和思想境界,揭示生活的本质。

为此,其首要的一点,就是要把那些最富有典型意义的,最富有表现力的生活片断和事实,进行艺术概括,使其成为高度集中的形象,放进诗的“画面”。初读《写在雪地上的诗行》这首诗,似乎写的是铁道兵勘探测量,可是字字细嚼,才体味到写的是铁道兵开发、建设边疆的历史和丰功伟绩。作者是通过对生活的真切感受,用高度集中的形象,突现了诗的意境的。如这首诗的起首一节:

“雪的大地,

雪的海洋,

雪的狂涛,

雪的怒浪

⋯⋯”

北方人对雪是毫不陌生的,大兴安岭人更何偿不是千百次领略过大自然“雪”的壮观。但是这一节诗,绝不单纯是对雪的写景绘形,而是作者对“高寒禁区”这一形象的高度集中的概括。读了这首诗,不仅使人兴叹以往:千百年来,大兴安岭何时不是狂风怒号,冰冻雪封。大地——雪的;海洋——雪的;狂涛——雪的;怒浪——雪的。世界呢?自然也是雪的。雪是这里当之无愧的“主宰”。若问:炊烟?——千古未见!若问:歌声?——亘古未闻!所见所知,莫过是“玉树琼枝”、“飞絮撒盐”,茫茫苍苍,景气索然。作者仅用了“海洋”、“狂涛”、“怒浪”的雪的形象,概括了千百年来大兴安岭“高寒禁区”的历史。然后别开生面,饶有佳兴地问道:“是谁在雪地上,写下一篇诗章?……”真是空谷足音,叫人惊喜、感奋,诗的意境骤然扩展,给人以无限广阔的联想。

铁道兵踏进雪原,打开“禁区”的大门,用热汗和碧血开发建设了这个“雪的大地”。诗中在表现这一生活内容时,用“诗篇”的形象,集中概括了这一生活本质。诗中写道:

“今天在这儿勘测打桩——

留给雪原不朽的诗行。

……

意境啊,似深远的天空,

联想啊,似丰富的海洋;

每个字,都像烈火一样,

每个字,都像金子一样。”

读了这几句后,人们会很自然地想到,是铁道兵谱写了开发“禁区”的壮丽史诗。它的“意境”和“联想”是蓝天和大海都无法比拟的,它的意义是千言万语也诉说不完的。所以那“火热的诗行”也是冰雪无法埋掉的。诗的最后寓意深刻地写道:

“雪融化了,诗行还在,

看,一条铁路横贯边疆。”

雪融化了而雪地上的诗却没有融化,它依然还在!多么传神呀!生活的道理也正是如此。大兴安岭的历史已经一去不复返了,而铁道兵开发建设大兴安岭的史诗,却并没有随之而“融化”去,它依然还在。那用“烈火”熔炼,用“金子”锻铸的“不朽的诗行”,已经深深地刻在了大兴安岭的土地上,深深地刻在了边疆人民的心中,载入了边疆建设的史册。由于作者在诗中用高度集中的形象反映了丰富、广阔的生活内容,才推进了诗的意境的升华,收到了容量大、蕴义深的效果。

其次,诗的意境和含蓄也是分不开的。诗要写得含蓄蕴籍,才能使读者深思遐想,回味无穷。杨景林同志的诗也充分显示了这一特点。如:

“是那花杆戳透了冰层,

你探出了深山的苦难以往?

是那塔尺剌破了云层,

你阅尽了宝库的妖娆风光?

还是测旗挥退了风雪,

你看到了祖国的期待目光?

还是测镜望穿了群峰,

你望见了雪原的未来景象?”

这两节诗,不仅是生活事件的描述,其中,包含了铁道兵的崇高革命精神,展现出英雄们的广阔胸怀,是对革命战士精神世界,形象、生动的概括。再如《征帆》诗中:

“听,风雪像海上的暴雨,

不停地扑向舱面——

疯狂地威胁帐篷:

“嗨!这儿是我的‘乐园’!”

“哈!你的‘乐园’?

这里是我们的家园!”

帐篷汇起生活的浪花,

红旗卷来祖国的春天。”

这两节诗,也不是对生活现象的简单摹拟,而是对铁道兵战士们革命情怀的热情歌颂。诗中蕴藏了革命乐观主义精神和革命浪漫主义精神。铁道兵战士在开发建设大兴安岭的岁月中,尽管狂风为之“同歌”,野兽为之“共伴”,但他们以苦为甜,乐在其中,背负着祖国人民的重托,放眼共产主义的灿烂前景,不屈不挠,百折不回,顽强战斗。那种“愿把荒山变家园,誓将热血洒边疆”的革命精神,正是这诗中所包含的内在思想。

诗歌的概括和含蓄是相互联系的,不能截然分开。概括必然含蓄,含蓄也必然需要概括。凡一篇好的诗,都必须对生活进行高度集中的艺术概括,才能达到幽深不迷离,含蓄且鲜明的意境。读起来,如闻山泉击石,余音许歇,萦绕回旋,令人难忘。

第二,谈谈诗歌的联想。诗歌的联想,不是作者的凭空想象,是作者对现实生活的深切感受所迸发的革命激情。

居住在大兴安岭的人,不一定都是热爱大兴安岭的,也有那么一些人,不满足这里的生活。这里的一草一木,一山一树,都引起他们资产阶级思想的悲凉情感。然而革命战士却与之相反,他们热爱边疆,建设边疆,保卫边疆。《征帆》这首诗,充满了这种鲜明、强烈的革命感情。也正是以这种感情为基础,引起了作者奔放的联想。时而由群山联想到大海,时而又从大海回到群山。把帐篷联想为船;把歌声联想为帆;把船联想为“战船”。并且巧妙地把野兽和游鱼联想在一起,给诗带来神奇色彩。这些联想都凝聚了作者对生活感受的内在形象,蕴含了革命乐观主义的思想感情,深化了诗的意境。又如:

“霜花在被子上绽开,

战士的汗流进梦境——”(《梦》)

这两行诗的联想,充满了炽热的革命情感。大兴安岭是以寒冷著称的。在这样的地方睡在帐篷里,应该是很冷的。但铁道兵战士,笑迎暴风雪热汗化冰川,不知什么叫苦和累,不觉什么是冷和寒。由于这样思想感情为基础,即或被上结霜,也像被子上开放出花朵一样。即或在风雪中睡去,战士仍在梦境中大干而流出热汗。这丰富的联想,正是以强烈的革命感情为基础的。

诗的联想,还要表现在诗的跳跃性上。联想的跳跃性,标志着作者思想感情的急剧变化。从一事物到另一事物联想的飞跃,常常省略去飞跃之间的过程、变化和联系,呈现着诗歌的感情起伏和波澜,凝炼诗中的含义。如:

“红旗辉映白雪,

战士进山测量。

是谁在雪地上,

写下一篇诗章?”

前两行诗,写的是战士勘探测量的实际生活。后两行诗,由于省略了前后两件事物之间的过程和变化,体现了联想的深度和跳跃性。如果说,前两行诗,写的是十年前的事情,后两行诗则是写的十生后的辉煌成就。由于这种联想的飞跃,使诗的情节急速展开,推进了感情的急速变化,增强了诗的艺术感染力,扩展了诗的意境。

最后,谈谈诗歌的语言。以上说到了,诗歌必须是以强烈的感情,高度集中的反映现实生活,所以它的语言形式要求凝炼、动听,富于形象性和音乐性。

语言的凝炼,不靠华丽词藻的拼凑,也不靠概念化的口号,而是通过纯朴、准确、恰当的语言形式表达出对现实生活的感受。要言简意深,言近旨远。诗的概括性与语言的凝炼是分不开的。只有用凝炼的语言,才能高度集中的概括现实生活,只有高度概括地认识生活的本质,才能从生活中汲取到凝炼的语言。

语言的形象、生动与丰富的联想是分不开的。只有形象、生动的语言形式,才能更好地表达诗歌联想的感情形象;只有使联想驾起飞腾的翅膀,才能做到语言的形象、生动性。如:

“摘下天上的彩虹铺向河川,

叱咤钢铁的长龙伸向群峰⋯⋯” (《梦》)

这两行诗,由于联想的丰富,产生了形象的语言,而形象的语言又准确地凝炼了感情形象,描绘了战士的革命魄力和豪情壮志,在艺术形式上也收到了生动、活泼、色彩浓厚的效果。

语言的音乐性,也是诗歌的一个突出特点。诗歌要求韵律和谐,节奏鲜明,形式大体整齐。这样易记,易读,能更好地表现诗的内在感情和思想性。

不论是诗的意境、联想,还是诗歌的语言问题,都不是作者头脑中固有的,都不能离开生活的这一根基。当今的时代,不但赋予诗歌的革命政治内容,同时也为诗歌的艺术形式提供了丰富的营养。杨景林同志的这三首诗,不但在政治内容上反映了大兴安岭建设的前进步伐,而且在艺术形式上也收到了与政治内容相统一的效果,这看得出作者对待生活的严肃态度和创作上的革命自觉性。

生活是丰富多彩的,时代为我们展开了广阔的诗的意境;革命诗歌是生活的脉搏,是时代的感应神经。以诗作为革命武器的同志,让我们牢记毛主席“革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一”的伟大教导,快打开我们胸中诗潮的闸口,努力展示色彩缤纷的生活画面吧!

《大兴安岭文艺》1975年第4期

不忘初心,牢记使命,永远的铁道兵!

作者杨景林

作者简介

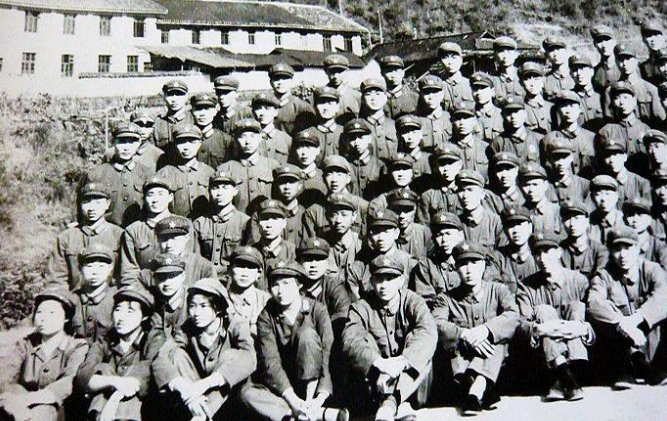

杨景林,男,1950年8月生于内蒙古自治区突泉县,1968年8月参加工作,做过下乡知青和煤矿工人,1970年12月参军,加入铁道兵三师第十五团,在团、师文艺宣传队从事创作工作六年,于1978年3月复员,先后在乌兰浩特市民政局、组织部、交通局、街道办事处、政府办公室和乡镇企业局,从事党政工作二十多年,函授汉语言文学本科学历。在部队期间,所写的相声《冰河砥柱》,获铁道兵文艺汇演创作奖和表演奖,并在《铁道兵》报上全篇刊登;组诗《写在雪地上的诗行》、相声《冰河砥柱》和《雪夜运输》等作品,在大兴安岭地区产生过影响。在职期间,时常撰写散文和诗歌,曾在报刊上发表过一部分。退休以后,耗时三年,创作出了首部长篇小说《乡愁》。从2016年初到2018年初,完成了第二部长篇小说《大兴安岭林区一一铁军忠魂》。

编辑:山峡人

河边草

河边草

test

test