襄渝铁路和陕西三线学兵

袁培力(5853 部队学生 2 连)

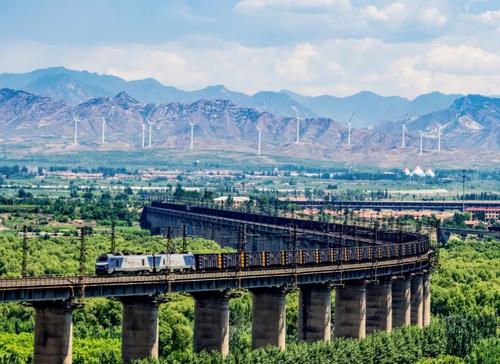

襄渝铁路是当年我国三线建设中的重点战备工程,东起湖北襄樊,西经陕西南部秦巴山区,南达四川重庆。襄渝铁路沟通了我国西南和中南的铁路网,具有极其重要的战略意义。

襄渝铁路西段(渝达段,即重庆到达县段)1968年4月展开施工;襄渝铁路东段(莫胡段,即莫家营到胡家营段)1969年3月展开施工;襄渝铁路中段(胡达段,即胡家营到达县段)1970年3月展开施工。经过近6年奋战,襄渝铁路于1973年10月19日全线接轨通车。

襄渝铁路全长915.6公里,其中从襄樊至莫家营56公里这一段是汉丹铁路的一部分,已经在1960年建成通车。新修铁路从汉丹铁路莫家营处出岔,经谷城、十堰、白河、旬阳、安康、紫阳、万源、达县等地,接入重庆枢纽的珞璜车站,共新建正线859.6公里。襄渝铁路新建正线由铁道兵承担修建任务。

铁道兵修建襄渝铁路共部署了8个师、6个师属团、2个独立团,共23.6万兵力。鄂、陕、川三省动员大量民兵配属铁道兵各师施工。1971年襄渝铁路进入施工高潮时,湖北省动员民兵14万,陕西省动员民兵和学生15万,四川省动员民兵30万,三省总计动员民兵59万,加上铁道兵23.6万兵力,军民筑路大军共达83万兵力(未计入铁道部等部的工人数量)。

襄渝铁路部分大桥工程由铁道部大桥局承担建设,电气化工程由铁道部电气化工程局承担建设。襄渝铁路除了铁道部外,还有水利电力部、交通部和建筑材料工业部也组织了各自的工人队伍参加会战。

襄渝铁路沿线山高峰险,川大流急,穿过武当山、大巴山和华蓥山,在仙人渡、旬阳和紫阳三跨汉江,七过将军河,三十三次越过后河,在北碚横跨嘉陵江。全线有隧道405座,其中长达3000多米的隧道12座,5000米以上的隧道2座;有桥梁716座,最高的达78米,最长的达1600多米。桥隧长度占线路总长的45%。襄渝铁路沿线地质复杂,许多地段上傍悬崖,下临深涧,有36座车站股道不得不建在桥上或延伸到隧道里。襄渝铁路的建成,是我国筑路史上的壮举。

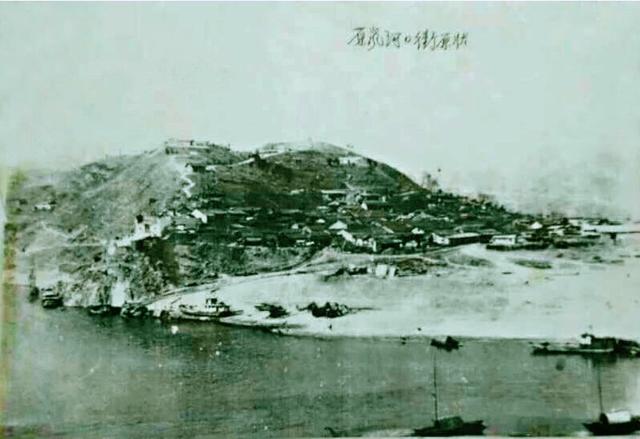

襄渝铁路中段大部分位于陕西省境内,陕西段铁路总长264公里。襄渝铁路从湖北省郧县进入陕西,经过安康地区的白河县、旬阳县、安康县和紫阳县,在汉中地区的镇巴县境,穿越大巴山主脊,进入四川省万源县。襄渝铁路陕西段山重水复,地形险峻,人烟稀少,交通困难,工程尤为艰巨,施工条件极差。襄渝铁路陕西段桥隧折合单线长达215公里,为线路长度的81.5%,就是说襄渝铁路陕西段基本是在大山的“肚子”里穿行,是“打不烂炸不垮”的钢铁运输线。襄渝铁路陕西段有两个县——紫阳县和旬阳县不通汽车,当时全国仅有四个县不通汽车,陕南安康地区就占两个。襄渝铁路陕西段从白河县西经旬阳县、安康县到紫阳县是沿着汉江修建,从紫阳县城到镇巴县是南溯汉江的支流任河修建。白河县至旬阳县构元这一段,铁路蜿蜒于汉江南岸的大巴山中;旬阳县构元至紫阳县城这一段,铁路北越汉江穿行在秦岭腰部;紫阳县城到镇巴县巴山乡,铁路南过汉江在大巴山深处逶迤延伸。

铁道兵在襄渝铁路陕西段部署了重兵。从湖北省郧县胡家营到白河县松潭沟,为铁13师;从白河县松潭沟到旬阳县高鼻梁,为铁10师;从旬阳县高鼻梁到安康县大竹园,为铁11师;从安康县大竹园到紫阳县高滩,为铁2师;从紫阳县高滩到镇巴县松树,为铁6师;从镇巴县松树到四川省宣汉县毛坝,为铁8师。在紫阳县境内,还调入了铁7师的部队。有5个铁道兵师的师部先后设在陕西境内:铁13师(白河县城)、铁10师(安康县城)、铁11师(安康县城)、铁2师(紫阳县城)和铁6师(紫阳县毛坝镇)。铁道兵兵部还向陕西段调来了铁1师2团、铁5师23团、铁12师60团、铁14师70团,进行兵力支援。襄渝铁路陕西段的铺轨任务由铁1师、铁5师和铁7师完成。

襄渝铁路陕西段沿线没有公路,必须先修公路和便道,才能展开铁路施工。1970年初陕西省开始突击抢修了5条支铁公路(恒紫、渔紫、镇旬、安旬、旬白),陕西省公路局、陕西民兵和铁道兵参与了修建。这5条支铁公路和铁道兵、民兵修的便道、林场公路加起来全长达3140公里,是陕西段铁路正线长度的3倍多。

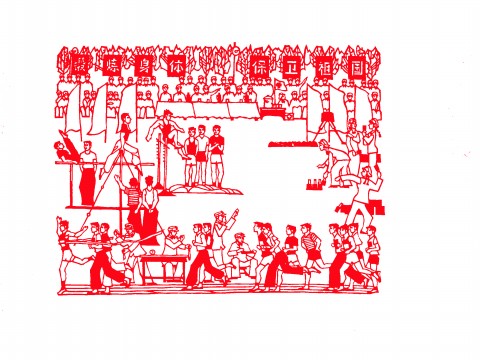

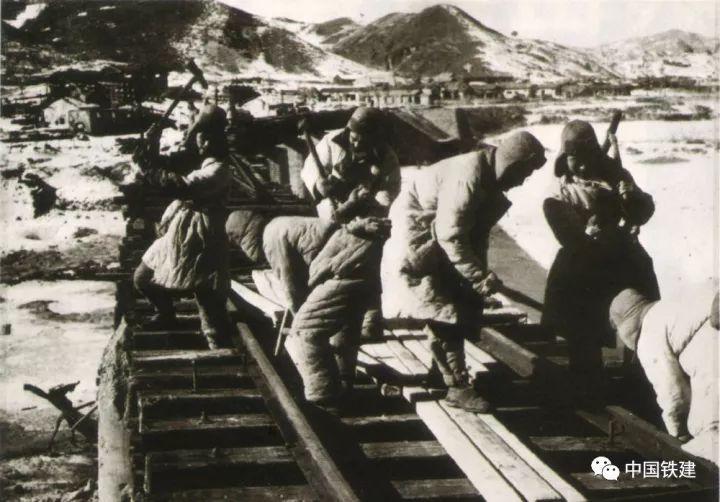

尽管铁道兵在襄渝铁路陕西段布下了重兵,但劳动力还是严重不足。当时陕西省陕北、关中、陕南都有大型水利工程在施工,陕南还有一条重要铁路阳安铁路(陕西汉中阳平关至陕西安康)也在同时建设,仅阳安线就上路民兵40万,陕西省的劳动力非常紧张。白河县境内由湖北省派民兵支援,镇巴县境内由四川省派民兵支援,旬阳、安康、紫阳境内的民兵则由陕西省自己解决(紫阳县境内也有少数四川民兵)。2107工程(襄渝铁路代号)陕西省建设指挥部只能组织10万多民兵配属铁2师、铁10师和铁11师施工,在省革委会召开的商定派往铁路工地劳力问题的紧急会议上,陕西省领导想起来陕西省1969届、1970届初中毕业生还没上山下乡,商议以锻炼的方式安排他们上铁路工地,问铁道兵这些学生行不行?当时,毛泽东主席和周恩来总理给铁道兵下了任务,军令如山倒,没有人力怎么完成任务?铁道兵立即回复陕西省可以,并答应了陕西省领导把学生和铁道兵编织在一起,由部队管理的要求。于是,1970年8月,西安市(含今咸阳市的秦都区、渭城区,这两个区当时称为“咸阳市”,归属于西安市)的10000名1969届初中毕业生响应毛主席“三线建设要抓紧”的号召,自愿报名上了三线,和铁道兵和民兵并肩奋战。学生民兵连队不同于部队,也不同于民兵,陕西省2107指挥部命名为“学生民兵”。由于“学生民兵”文化程度高,头脑灵活,学习快,肯吃苦,很快成了桥隧施工的主力军,铁道兵很满意。1971年,铁道兵又从西安市、宝鸡市、铜川市、宝鸡地区、咸阳地区和渭南地区征招了15000多名1970届初中毕业生上了三线(其中含少数西安市以外的关中地区城镇的1969届初中毕业生;还有一些城镇社会青年),这样,陕西省共有两届25800名初中毕业学生作为知青上山下乡的一种形式,参加三线建设修建襄渝铁路,其中女学生5129名。

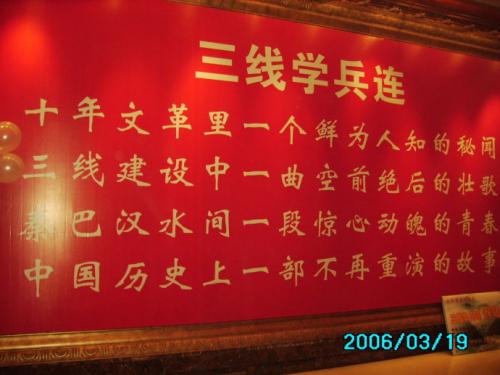

25800名学生共编为141个连队,其中女子连队26个,配属于铁2师、铁10师和铁11师,后来铁10师所属学生民兵连队中有4个连队改属了铁1师。绝大部分学生民兵连队呈带状分布在襄渝铁路建设工地沿线,连队按部队编制,由部队管理,学生民兵连队的连长、指导员和司务长由陕西省抽调干部担任,铁道兵向学生民兵连队派有军代表协助管理。学生民兵连队当时在襄渝铁路建设工地一般被简称为“学生连”,也有被简称为“学兵连”的。学生民兵连队退场后,政府和社会上称之为“三线学生连”或“三线学兵连”。在“学生民兵”来源地,政府和民众一般称学生修襄渝铁路为“上三线”。

学生民兵连队由2107工程陕西省指挥部统一编号,从“2107工程学生民兵第1连”依次排到“2107工程学生民兵第141连”。“学生民兵”和部队、民兵不同,部队、民兵都有自己的师、团、营建制,学生民兵连队没有自己的师、团、营建制,学生民兵连队大多数直接由铁道兵各团管理,所以铁道兵各团对学生民兵连队按部队团为单位编号,比如2107工程学生民兵第125连被编为5853部队学生2连。这样学生民兵连队就有了两个编号,一个是2107工程编号,一个是部队编号,襄渝铁路施工中通用的是部队编号。

在襄渝铁路即将接轨通车,绝大部分桥隧工程已经完工的情况下,1973年4月,10000名1969届“学生民兵”退出了三线建设战场,政府分配了工作。1973年7月,15000名1970届“学生民兵”退出了三线建设战场,政府分配了工作。从1970年8月到1973年7月,25000名陕西学生民兵共在襄渝铁路上奋战了将近3年。

这种大规模的直接从学校组织初中毕业生到环境艰险的山区修铁路的情况是世界历史上没有过的,陕西三线学兵可歌可泣的英雄事迹应该记入史册。这支世界铁路建设史上绝无仅有的十六七岁的学兵大军,25000人的队伍比当时一个满员的铁道兵师的兵力还要多。这支大军扑上疆场,虎虎生威,能征善战,功勋卓著。没有路开路,没处住自己盖房,大山深处供应困难,常常不能饱腹,但并不影响学兵在施工中拼搏。铁路施工中几乎所有的工种学兵都做过,而且一做就成了行家里手。学兵们流血流汗冲锋在前,有100多人把年轻的生命献给了襄渝铁路。这支生力军的加入,为襄渝铁路的建成,立下了不可磨灭的汗马功劳!学兵们那种报效祖国的崇高品质、艰苦奋斗的坚强意志、一往无前的英雄气概,是一笔无比珍贵的精神遗产!

襄渝铁路铁流滚滚,三线学兵英名永存

附一:陕西三线学兵因公和非因公死亡名单(共 118 名)

5751 部队(铁道兵第 1 师)

刘松岐 马鸿燕(女) 丁 萍(女)肖梅英(女)

5752 部队(铁道兵第 2 师)

张三元 | 马正华 | 杜立新 | 刘运良 | 武会鹿 |

姜为民 | 王天运 | 翁西民 | 张重学 | |

童建民 | 李 新 | 郑印海 | 安彦斌 | 袁建民 |

贾西京 |

5760 部队(铁道兵第 10 师)

段金邦 | 赵树茂 | 郭建生 | 宋宪宽 | 郑 | 熙 |

张冠军 | 李宝同 | 牛连庆 | 曹建国 | ||

李全生 | 蒋宝强 | 王洪彦 | 郑宪法 | 史文华 | |

马有义 | 高山源 | 刘德成 | 苏宝良 | ||

韩立志 | 王庆恩 | 陈永茂 | 付西川 | 李效斌 | |

黄殿福 | 刘 方 | 刘汉池 | 冯治安 | ||

谢民主 | 钱 龙 | 张察里 | 姜宝记 | 马景超 | |

常宝珠(女) | 黄秀荣(女) | ||||

龚爱英(女) | |||||

5761 部队(铁道兵第 11 师)

闫新民 | 董永善 曹和平 赵本华 | 赵小毛 |

付长富 | 王业志 李伯文 赵晓甫 | |

彭大新 | 郭庆生 成志强 郭铁军 | 吴 南 |

陈西北 | 司国勤 谢 珩 白 龙 | |

付如义 | 代东平 石建国 张志根 | 张世明 |

李群弟 | 李苏生 李宝安 温作平 | |

黄永昌 | 王英杰 吴开健 魏建忠 | 陈凤阁 |

刘杭生 | 杜新民 翟广武 张保会 | |

陈宝玉 | 周银达 梅小明 王治均 | 任振营 |

武冬雨 | 吴立新 柴永安 张文广 | |

王利生 | 任西广 鲁西安 王洪友 | 辛毅佳 |

陈长生 | 宋安民 张秦川 周建民 | |

王 涛 | 陈建民 宗子林 信景尧 | 郑毓明 |

鞠广安 | 张新民 马云峰 | |

王淑清 | (女) 王惠茹(女) |

附二:陕西民兵因公和非因公死亡人数

(975 名)

在襄渝铁路陕西段建设中,有 16 万陕西民兵和铁道兵、陕西学生民兵一起奋战在铁路施工工地。他们来自农村,年龄大致在 16 岁到45 岁,文化偏低。民兵连队的生活条件很差,但他们也是铁路建设的主力军,打洞架桥,对襄渝铁路建成做出了不可忘却的重要贡献。在三线学兵的记忆里,民兵是并肩作战的战友,共同度过了那段难忘的岁月。在铁路施工中,陕西民兵伤亡惨重,令人哀伤,据不完全统计(仅安康和汉中地区),各县陕西民兵因公和非因公死亡人数如下:

安康县 221 人

旬阳县 185 人

岚皋县 105 人

白河县 95 人

平利县 85 人

镇坪县 8 人

紫阳县 201 人

镇安县 24 人

镇巴县 51 人

河边草

河边草