铁道兵第三师与大兴安岭林区(下)

作者:杨景林

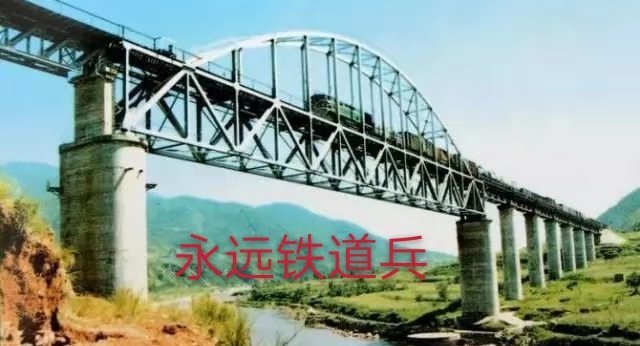

第十三团团部机关就驻扎在西林吉, 部队承担修建育英至古莲段三十公里的铁路, 重点工程是阿木尔河大桥。该桥设计为一河两桥, 一号桥九孔, 二号桥七孔, 合计长度四百九十七点七二米, 都是预应力混凝土梁桥。其实, 两桥分处于西林吉的北侧和西侧, 各自跨越的是额木尔河和大林河。流经西林吉东侧的阿木尔河, 在老潮河汇入之后,即改称为额木尔河( 又称额穆尔河) 。在西林吉北侧, 大林河汇入后, 额木尔河流量愈发增大, 河宽平均一百五十米, 主流水深五六米, 流速每秒一至一点五米, 流量每秒八十六

点五立方米, 夏季丰水期最大流量每秒两千一百六十立方米;每年 11 月上旬至次年 4 月中旬为结冰期, 年均封冻季超过一百七十天, 最大冰层厚度达一点三八米。最初设计即将两桥定名为阿木尔河大桥, 以一号桥( 跨越额木尔河。又称古莲河大桥) 、 二号桥( 跨越大林河) 相称。

团领导多次深入现场, 经过认真调查研究, 决定根据工程特点, 首先打通大拉沟, 两座桥同时开工, 实行“三班四倒”, 打它一个干净利落的歼灭战。

紧靠额木尔河的拉沟长五百米, 深二十米, 底宽八米;要打二十个竖井、 二十个水平导洞。施工精度要求高, 既不能破坏护坡, 又不能影响大桥作业, 必须一次性爆破成功, 将十多万立方米的土石飞扬出去。副团长孙凤山等首长, 天天往返于各个工地, 检查指导工作。为保证施工安全并达到技术要求, 各连领导和安全员、 技术员跟班作业。设在工地上的广播站、 黑板报, 随时宣传报道好人好事, 和“戴红花竞赛”活动中的优胜者。

竖井打到一定深度后, 各班排随即土法上马, 用铁丝编织提筐, 用辘轳把、 独扒杆、 搅拌机等, 各显神通地往上提运土石。最深的竖井达五十多米, 打导洞时作业面非常狭小, 只有两米宽, 一点五米高, 风枪使不上, 大锤抡不开;战士们发扬蚂蚁啃骨头精神, 用小锤和钢钎一点儿一点儿地凿;为了防止出现哑炮, 竟摘下帽子和手套, 徒手扒炮眼、 抠药室, 小心翼翼地装炸药、 接雷管。有的手指磨出了血, 有的冻坏了手、 脸, 但没有一个人叫苦叫累。孙凤山副团长动情地说:“每当我来到战士中间, 看到他们疲劳袭身,灰尘拂面, 衣衫破烂, 负有伤病时, 我就感到心痛和不安;看到他们越是艰险越向前, 斗志昂扬, 势不可挡, 无坚不摧时, 我又打心底里为之骄傲和自豪!”

两座桥更是难啃的硬骨头。按照正常的方法施工, 每年只能干五六个月, 再去掉个把月的行洪期, 两年之内肯定完不了工。为了充分利用漫长的冬季, 上级决定采用“冻结法”施工。所谓“冻结法”施工, 是指利用高寒地区的气候条件, 依靠天然冰冻和人工促冻,采取冻一层剥一层的方法, 来开挖桥墩基坑。这样挖基坑, 不用打围堰, 不用修便道, 冰面就是天然浮桥, 不仅通行无阻, 而且作业面宽, 将不利因素转化为有利因素, 避免了明水开挖的诸多困难。由于是垂直向下挖, 工作量大幅度减少, 进度当然就快, 造价必然就低。更为重要的是, 利用冬季施工, 可以缩短工期。

在北纬五十三度线上, 9 月中旬就下起了雪, 霜降便开始结冰封河。但见莽莽林海一片银白, 茫茫冰河一马平川。凛冽的寒风呼啸着, 在河道上横冲直撞。纷飞的雪粉刮到脸上, 给人以针刺般的感觉。

刚开始施工的时候, 指战员们斗志旺盛, 进度还是比较快的。十几个基坑同时开挖, 两条冰河上热火朝天。草绿的军装辉映白雪, 鲜红的战旗漫卷寒风。广播喇叭飞出阵阵歌声, 锹飞锤舞溅起片片笑语。场面热闹, 蔚为壮观。但是挖过了两米, 冰层开始变薄了, 就得小心谨慎了, 生怕打出窟窿来。九连一排有个战士, 在一次夜间施工中, 使用冰镩用力过猛, 一下子砸出个洞来, 冰冷的河水猛蹿出来;他慌忙摘下棉帽子去堵, 随后用双脚死死地踩住。战友们即刻上来, 用水泥进行封压, 才把漏洞堵住了。但基坑里已经水深没膝, 人人都弄得浑身是水。被拉上基坑之后, 身披“冰甲”的战士们, 已被冻得说不出话了。进到帐篷里, 换上新衣裳, 喝上一碗姜汤, 或是灌两口酒, 包扎完了伤口, 暖和 了一会儿, 便又不声不响地回到了工地。

驻在团机关附近的十二连, 11 月初才从沟海线最后归建。刚刚在冰天雪里设完了营, 就投入到二号桥的主攻战斗。营区大门口新贴上的一幅对联:“身居林海放眼世界一心为人民”、 “顶风冒雪不畏严寒双手架彩虹”, 诠释和彰显了指战员们的情怀。在沟海线修建辽河大桥时, 这个连也是担任主攻任务。当时是明水围堰开挖, 能够甩开膀子大干。现今在这儿搞冻结法施工, 只能一层一层地浅挖轻刨, 每天下不了十厘米, 大家有劲儿使不上, 难免有人发发牢骚。一天, 在冰层下支出了一根树干, 有个战士上去扳动了它, 不料却把冰层给破坏了, 河水噌噌噌地冒了出来......“不好啦!漏水啦!”在大桥工地, 漏水就是命令。大家纷纷跑了过来, 手忙脚乱地忙活着:有的提沙子, 有的找胶管, 有的在坑里堵漏, 有的往坑外淘水......一排一班贾班长和一个战士, 使用棉絮堵漏;棉絮用完之后, 就脱下棉祅压上去……坑上面的战友见状, 也纷纷脱下棉袄往下扔, 很快坑底就堆了一大片......

经过一番激战, 漏堵住了, 水淘干了。“快上来!快上来!”坑上的人着急地喊叫着。可坑里的人却怎么也爬不上去。原来他们的衣服早被打湿了, 已经冻成了硬邦邦的冰壳儿;手脚早已被冻麻木了, 跌跌撞撞地不听使唤。有两个战士跳了下去, 帮助他们往坑上面爬;上面的人配合着往上拽, 这才把他们都拉了上来。

为了加快挖掘速度, 便尝试着打眼放炮。临近岸边的墩位, 有的已冻绝底了, 使用炸药爆破, 进展堪称神速。于是推广到其它基坑。经过小心翼翼地摸索和改进, 严格控制打眼深度和装药量, 爆破开挖取得了不错的效果。但是, 仍然免不了发生事故。最大的两次漏水事故, 发生在一号桥的四号墩和二号桥的三号墩。漏水的原因大同小异, 都是在挖到三米多深以后, 放炮时药装多了, 以至震裂了坑壁……用尽了手段也未能堵住漏洞, 不得不等冻实后再重新开挖。

冻结法施工最怕的就是漏水。必须精心探测, 一丝不苟, 循序渐进, 小心谨慎。稍有不慎, 一旦漏水, 如果堵不住, 就将前功尽弃。为了解决漏水这个难题, 指战员们想出了许多办法。比如把钢钎、 冰镩由尖头改成齐头, 把镐头的一头打成扁平形状, 将钢钎烧红了在冰上烫炮眼......为了加快冰层冻结, 开辟通风道、 树立挡风墙, 甚至装上鼓风机,将导管直插坑底……堵漏的方法就更多了, 有用黏土、 水泥、 沙子、 棉絮的, 有用无底油桶封盖的, 还有用胶管插 “象鼻子”的......为了防止“一着不慎, 满盘皆输”, 有的连队采取了

“田字格”开挖法, 就是将基坑划分成若干个小格, 指战员们分头开挖, 如果有一个格漏水, 也不会殃及整个基坑。

一号桥六号墩位于额木尔河主流当中, 工程师们预测它将是整个工程的难点。此处从水面至基坑底五点七米。动工前测量冰下水流汹涌。担负这个墩施工的, 是大名鼎鼎的二连。该连组建于铁道兵创建之初, 参加过陶赖昭大桥的抢修;抗美援朝战争期间, 转战抢修多座桥梁, 是电影《激战无名川》 取材的原形之一。前时在沟海线修辽河大桥, 他们承建的也是六号墩。斗洪水, 战流沙, 破难关, 创奇迹……团宣传队以此为题材创作的歌舞《奋战六号墩》 , 前不久参加了天安门广场国庆夜晚的汇报演出。巧的是在阿木尔河大桥, 该连承建的也是六号墩。他们一直小心谨慎, 严格按照有关要求操作, 始终没出现过漏水现象。在眼看就要挖到河床时, 不料这天早上刚一上工, 却看到了一件蹊跷事儿——基坑里鼓起了一座大冰包, 竟然高达一点五四米!大家不管三七二十一, 操起镐头、 冰镩就刨上了, 干了一天才将其处理掉。可第二天上工一看, 冰包竟又鼓了起来, 好像昨天根本就没动过。诡异冰包的出现, 轰动了全团上下。议论了一溜十三遭, 结果仍是束手无策。

二连技术员罗琳昌在基坑里观察了许久, 回来后把自己关在屋子里, 翻阅资料,分析原因, 设想解决办案。经过两天两夜的冥思苦想, 终于找出了冰包形成的原因。他认为:六号墩处在河道主流正中, 随着相邻基坑的冻结成功, 将原来八十米宽的流水断面,挤压缩小到了四十米左右, 迫使水流汇聚在六号墩周围。冰层下水流受阻所产生的压力和浮力, 在因结冰膨胀所产生的向心力作用下, 便引发了冰层鼓包这种奇特的现象。解决这一问题, 只能对症下药。应采取开槽泄力、 分流减压的方法, 以降低和分散水流对基坑冰

层的压迫, 这样就可以把冰包这个“怪物”彻底降服。

团里批准了罗琳昌的方案, 决定由他来负责除险工作。他立即带领战士们, 在六号墩两侧的十米处, 各挖出了长五米、 宽二米、 深到水面的冰槽。这个方法立刻见效, 水流当即便通畅了, 冰包随即就被除掉了。

罗琳昌毕业于石家庄铁道学院, 先是分到第十三团二连八班当战士, 随后调到团作训股担任技术员, 后又调到张春玉原在的十六连, 搞了多项技术革新, 深受战友们好评。1970 年 7 月, 他被抽调到师里, 分到桥梁水文组, 参加樟古段的测绘。对额木尔河地质水文情况, 他还算是比较了解的。调回到团里以后, 又被派到了二连。二连承担一号桥的主攻任务, 急需像他这样的技术骨干。经团党委研究决定, 任命他为代理副连长。

1971 年春节将至, 团里购进了不少猪肉, 还有难得一见的新鲜蔬菜, 准备让大伙儿好好过个年。这一段时间可真够受的, 指战员们在寒风呼啸的冰河上作业, 在零下四五十度的“冰窟窿”里施工, 眼毛、 眉毛、 脸上的汗毛、 帽子上的皮毛, 全都结满了霜花, 弄得像圣诞老人似的。并且还要想方设法降温, 一个劲儿地往基坑里灌风。开挖坚硬的冰层, 身上怎能不沾上水?使用冰冷的铁器, 难免“粘”手而撕掉皮。冻僵手脚是家常便饭,破皮流血也屡见不鲜, 冻坏手指、 脚趾、 鼻子、 耳朵, 并不是什么新鲜事儿。勇敢坚强的

铁道兵指战员们, 完全是凭着满腔热血在拼搏!

哪知就在这时候, 又遇上个大麻烦:六号墩在铲平冰包之后, 由于冰层下面水流较急, 底部竟再也冻不下去了。通风道、 挡风墙、 鼓风机这些招法全都无济于事, 工程不得不停了下来。

据大兴安岭林区气象记载, 元旦前后是气温最低时期, 春节过后气温将逐步回升。这个基坑如果不能在短期内冻到底, 那就意味着冻结法在六号墩的失败, 必将拉整个工程的后腿, 影响全线按时铺轨通车。

团党委扩大会议接连开了几天, 研讨解决六号墩难题的办法。各抒己见, 莫衷一是。团长吴立辉、 政委冯朝柱决定向全团发出号召, 动员广大指战员献计献策。

罗琳昌几天来闷声不响, 不是在屋子里翻查资料, 一边计算、 一边画图;就是蹲在六号墩基坑里, 这里比比, 那里量量。有时一宿要往工地跑四五趟。有天夜里他在基坑里蹲久了, 大头鞋底竟被冻到了冰上, 怎么也拔不下来, 他只好脱下鞋子, 找了把铁锹来铲……转眼过去了半个月, 罗琳昌再一次出手, 拿出了采用“冰沉箱”作业的方案。所谓“冰沉箱”, 无疑是用冰做的, 分为上下两部分, 下部分就是正在冻结开挖的基坑, 上部分则要用冰做成房框子式的箱体, 再将上下两部分冻结成一个整体;然后在箱体上施压, 强行将

其沉到水底, 与河床冻结成为一体……

经团里研究批准后, 罗琳昌带领战士们, 在冰河上制作沉箱箱体。他们开出 一尺八寸厚的冰块, 用大锯锯成办公桌大小的冰砖, 两天里加工了四十六立方米;随后砌成了一个长十六米、 宽八米、 高一点五米的大冰框子, 有六间房子那么大, 就像是一座水晶宫。接着将它平移到基坑上, 把上下两层冻结成一体。

1971 年 1 月 26 日, 这天是农历腊月三十儿。团里全体领导、 机关所有干部、现场施工人员, 全都集聚在六号墩周围。团长吴立辉一声令下:“开始下沉!”只见几个战士挥镐刨开了冰箱四周的连接点, 整个箱体便稳稳当当地落到了河床上。工地上顿时锣鼓喧天, 鞭炮齐鸣, 大家欢呼雀跃进行庆祝。罗琳昌荣立了二等功。

冰箱下沉之后, 通过引冷促冻, 基坑开挖速度逐渐加快, 平均日进度达九点八厘米, 于 2 月 26 日挖到了河底。随后下挖进度越来越快, 日均达到十三点八厘米, 终于在3 月 21 日达到了设计深度。

在零下四十多摄氏度的冰河上, 浇筑混凝土的难度之大难以想象。但大智大勇的铁道兵战士, 自有攻艰克难的奇思妙想。

开始浇筑这天的一大早, 额木尔河上下一片繁忙。岸上的多眼地火龙熊熊燃烧,上面铺架的钢板上热气腾腾, 手持板锹的战士们, 不断地翻炒着沙石, 将其由零下四十多度, 升温至零上三十度左右;掺入水泥和早强剂后, 再加入热水进行拌和;把混凝土装上手推车, 再在上面盖上旧棉被, 一路飞奔送到基坑边……冰天雪地里那人欢机鸣的神奇场面, 奇寒酷冷中那热火朝天的壮观气势, 扣人心弦, 令人震撼, 让人称奇, 使人感佩。

在基坑上面的帐篷里, 混凝土顺着溜管下泄, 经过震捣棒快速捣固, 墩体便一节一节上升, 连续作业, 刻不容缓, 一气呵成, 一直打到夏季水面高度, 才停下来转入保温养生。养生温度保持二十五至三十摄氏度, 持续时间十五至二十天。雪野冰河上的气温低至零下三四十摄氏度, 帐篷内外的温差达到五六十度。指战员们不敢有半点儿懈怠, 天天二十四小时轮班守护……

一阵阵春风吹开西林吉的映山红, 一座座桥墩耸立在额木尔河上。威武雄壮的架桥机开了过来, 将一节节 “T ”型梁牵引到桥墩上。“一桥飞架南北, 天堑变通途。”只有在这个喜庆的时候, 指战员们才笑得最美最甜。吃多大的苦, 挨多大的累, 受多大的冻, 遭多大的罪, 感到都值了, 值啦!

深入阿木尔大桥工地体验采访的铁三师宣传科干事(改工后任铁道部第十三工程局宣教部部长) 罗建安, 据此写出了《铁道兵在北极的壮举》 的长篇通讯。师宣传队创作员杨景林和文化科干事朱宝德, 以此为题材联手创作的相声《冰河砥柱》 , 在 1974 年兵部组织的文艺汇演中, 获得了创作奖和表演奖, 并在 1974 年 12 月 20 日的《铁道兵》 报上, 整版全篇刊发。

1972 年 8 月 15 日, 樟岭至古莲段铁路铺轨贯通。

铁三师第十二团和第十三团一部, 于 1972 年秋末转移至富克山, 接续向前修建古满(古莲至满归) 段铁路, 以期与牙克石至满归( 牙林中线) 铁路交会, 形成大兴安岭北坡的一条环线。

富克山距离古莲三十多公里。部队在知识青年组成的民兵连配合下, 于 1973 年初春开挖富克山隧道。这座五百多米长的隧道, 转年夏天即修建完成。这时收到了“修至富克山, 近期暂不往前延伸”的命令。至 1975 年春, 完成了该路段的路基和桥涵工程。

1973 年 10 月 11 日, 《人民日报》 报道:由党中央和国务院批准的大兴安岭国有林区开发会战已初获战果, 自 1966 年便开始木材生产, 当年产量十九万一千立方米,1967 年生产四十一万四千立方米。第一列拉着商品木材的列车驶出大兴安岭, 当年即向国家交售商品木材十七万八千立方米。

第十一团和第十四团, 于 1973 年 6 月转战吉林省, 修建烟白线(烟囱山站至白山镇)铁路。这条长七十二公里的白山水电站工程专用线, 于 1973 年 11 月开 工, 1976年 9 月铺轨贯通。

1976 年 6 月 8 日, 《人民日报》 报道:在伟大领袖毛主席和党中央的亲切关怀下, 贯穿大兴安岭原始林区的嫩林铁路胜利通车。

1976 年夏秋之交, 第十五团转进吉林省奈曼旗, 配属铁九师修建京通(北京至通辽)铁路。

1978 年 12 月 20 日, 全长六百八十点五五公里的嫩林铁路干线, 全线交付运营。

第十一团和第十四团, 会同第十二团, 于 1977 年秋转进内蒙古自治区。第十四团承担海拉尔火车站的扩建工程。第十一团和第十二团担负修建伊敏支线(海拉尔至伊敏矿区。又称海伊线) 铁路。这条煤炭支线长八十七公里, 于 1978 年 5 月开工, 1979 年11 月铺轨贯通。1979 年至 1982 年, 他们还修建了伊敏矿区专用线二十点四公里, 以及海伊(海拉尔至伊敏) 公路二十三公里。伊敏支线铁路于 1983 年 2 月交付运营。

第十三团于 1979 年 5 月转驻十八站, 承担塔十(塔河至十八站) 支线铁路的修建。十八站, 即第十八驿站。当年清政府从墨尔根( 即嫩江县城) 沿着江河向北修驿道、建驿站。驿道全长七百多公里, 共设置了三十三个驿站。十八站是最闻名的一个。

1979 年 5 月, 长五十七点零四公里的塔十支线铁路开工,1979 年 5 月 30 日, 莫力达瓦达斡尔族自治旗和鄂伦春自治旗划归内蒙古自治区管辖。原属鄂伦春自治旗的加格达奇区和松岭区, 仍由大兴安岭地区领导, 但原属地权不变。阿里河、 甘河、 吉文和克一河林业局划归牙克石林管局管辖。同年 6 月, 大兴安岭林管局成为林业部直接领导的企业。

1979 年夏, 第十五团从京通线归建, 重返大兴安岭林区, 入驻十八站, 参加修建塔十支线铁路。

1980 年 4 月, 改设“四团制”, 第十五团被撤销。实际撤销的是第十一 团, 将第十五团改称为第十一团。

1980 年 9 月 4 日, 大兴安岭地区“革命委员会”改为大兴安岭行政公署, 成为黑龙江省政府的派出机关。

1981 年 5 月 14 日, 国务院批准设立塔河县和漠河县。塔河县以塔河区和原呼玛县的开库康、 依西肯、 十八站三个公社为其行政区域, 县机关驻塔河镇;漠河县以原呼玛县的漠河、 兴安两个公社, 阿木尔、 图强、 古莲三个区, 为其行政区域, 县机关驻西林吉。塔河、 漠河两县均由大兴安岭地区领导。

塔十支线于 1981 年 11 月铺轨贯通, 而后转入收尾配套、 塔河车站扩建和十八站至韩家园路段铁路的修建。1982 年 3 月 6 日, 大兴安岭林管局企业管理体制(计划、 财务) 单独运作, 仍直属林业部, 与行政公署合署办公。

第十四团于 1982 年秋从海拉尔转驻十八站, 也投入到塔韩(塔河经十八站至韩家园) 支线铁路的修建。

自十八站至韩家园段兴建始, 塔十支线即改称塔韩支线, 全长一百一十七点三七公里, 其中十八站至韩家园段长六十点三五公里。

至 1983 年年底, 塔韩支线修建和塔河车站扩建两项工程基本完成。

1984 年 1 月 1 日, 铁道兵改工并入铁道部, 铁三师改为铁道部第十三工程局。直到 1987 年 8 月, 第十三工程局机关才撤出大兴安岭林区, 由加格达奇迁址吉林省长春市。

铁道兵第三师, 这支由解放军的第一支铁道部队——铁道纵队组建的英雄部队,无论是在战争年代还是建设时期, 尤其是在修建嫩林铁路的二十年当中, 数万官兵用艰苦卓绝的奋斗、 激情燃烧的创造和无私无畏的奉献, 为开发大兴安岭林区做出了卓越贡献。

昔日被称为“高寒禁区”的原始林区, 如今已经建设成为我国最大的木材生产基地。过去人迹罕至无路可行的森林腹地, 现在铁路、 公路四通八达。一列列满载木材的列车驶出深山老林, 为祖国的四个现代化建设添砖加瓦。全国百分之七十五的电线杆、 百分之五十的铁路枕木、 百分之三十的矿山坑木, 等等, 使用的都是大兴安岭林区的木材。正是:“大兴安岭, 似苍海、 凝固波涛奔涌, 地老天荒, 依旧是、 僵卧沉眠不醒。鸟兽安居, 人烟罕见,但惧冬天冷。高寒冰雪, 已然天下一统。军地十万精兵, 赴林区会战, 拓荒圆梦。

筑路修桥, 为宝库、 装上车轮驰骋。宿露餐风, 穿插林海里, 采伐梁栋。城乡联璧, 北疆兴旺强盛。”(杨景林所填《念奴娇·大兴安岭》 )

《再见啦大兴安岭》

作者:杨景林

铁路修通,

车站完工,

背上行装扛起枪,

部队踏上新征程。

再看看穿越林海的钢铁大道,

那是用我们的血汗筑成。

想一想沿线长眠的战友们,

怎不叫我们满怀悲痛。

开发林区我们无私无畏,

披荆斩棘宿露餐风,

豪情融化千里雪,

高寒禁区任驰骋。

啊, 二十年修建嫩林线,

挥手道别我们热泪奔涌。

再见吧绿色宝库,

再见啦大兴安岭。

铁路修通,

车站完工,

背上行装扛起枪,

部队踏上新征程。

再听听震撼林海的火车汽笛,

那是为我们送行的歌声。

望一望城镇林场的新面貌,

怎不叫我们感到光荣。

建设边疆我们无怨无悔,

荜路蓝缕卧雪爬冰,

壮志压倒万重山,

碧血丹心铺彩虹。

啊, 如今去开辟新战场,

继往开来我们再立新功。

再见吧绿色宝库,

再见啦大兴安岭。

2020 年 10 月 10 日

附:参考资料

1, 《大兴安岭林区开发建设回忆录》

2, 《大兴安岭铁道兵回忆录》

3, 《铁道兵:综述·大事记·表册》

4, 《在沸腾的零下五十度地带》

5, 《铁魂》

6, 《墨河拾话》

作者简介:杨景林,男,1950年8月生于内蒙古自治区突泉县,1968年8月参加工作,做过下乡知青和煤矿工人,1970年12月参军,加入铁道兵三师第十五团,在团、师文艺宣传队从事创作工作六年,于1978年3月复员,先后在乌兰浩特市民政局、组织部、交通局、街道办事处、政府办公室和乡镇企业局,从事党政工作二十多年,函授汉语言文学本科学历。在部队期间,所写的相声《冰河砥柱》,获铁道兵文艺汇演创作奖和表演奖,并在《铁道兵》报上全篇刊登;组诗《写在雪地上的诗行》、相声《冰河砥柱》和《雪夜运输》等作品,在大兴安岭地区产生过影响。在职期间,时常撰写散文和诗歌,曾在报刊上发表过一部分。退休以后,耗时三年,创作出了首部长篇小说《乡愁》。从2016年初到2018年初,完成了第二部长篇小说《大兴安岭林区一一铁军忠魂》。

河边草

河边草