重返大兴安岭走嫩林线铁路活动(下)

原创 作者:杨景林

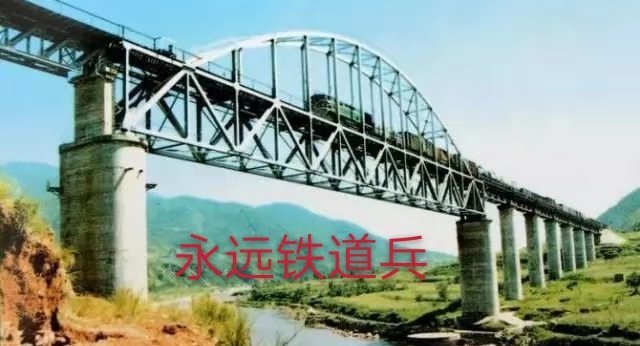

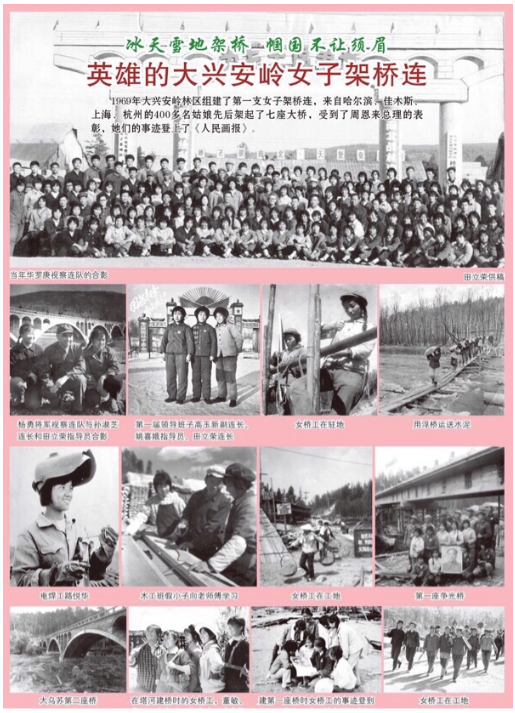

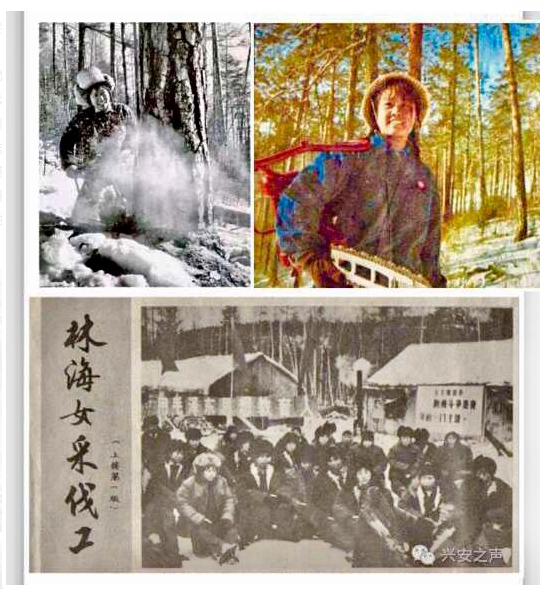

驰名中外的知青女子架桥连,正式成立于1970年3月8日。一百六十多名从上海、杭州以及佳木斯等珹市,上山下乡来到新林林业局大乌苏林场桥梁大队的女知识青年,自主协商,主动请缨,要求独立组建一支架桥队。上级真就批准了她们的请求,并派出二十多名老工人进行传帮带。出师首战,修建塔哈河大桥。这座双曲拱钢筋混凝土五孔大桥,长一百一十米、宽四点五米、高六米。一群刚刚走出校门,最大二十一岁,最小才十六岁的姑娘,光是顶风踏雪挥锹抡锤、打眼放炮采石备料,就已经让她们吃不消了;开工修桥以后,工作更加艰难,可姑娘们硬是挺住了。跟着老工人一遍一遍地学,一招一式地练,很快就适应了工作环境。暴涨的河水淹没了墩台, 淤积了大量泥沙。姑娘们纷纷跳进冰冷的水里,搬沙袋、垒围堰、抡大锤、打排桩……手脚冻麻了,虎口震裂了,眼睛熬红了,没有一个人叫苦,没有一个人退缩。为了抢时间争速度,姑娘们三班倒,提着马灯夜战,冻得直打哆嗦,手脚不听使唤。可她们愣是咬牙坚持。该桥修竣仅用了七个月时间,知青们给它起名叫做“争光桥”。

从 1970 年到 1979年的十年间,女子架桥连架起了六座运材公路大桥,总长一千二百多米。周恩来总理称赞她们是“不穿军装的解放军”。1971 年,英国《泰晤士报》记者、评论家内维尔·马克斯韦尔先生,在大兴安岭林区采访时,拍摄并发表了她们在二十多米高的龙门架上作业、在两米多深的河水中打桩,以及帐篷宿舍、板木食堂和工作车间的照片。他极为震撼地说:“这是世界架桥史和原始森林开发史上绝无仅有的英雄创举!”1976 年,著名数学家华罗庚来到大兴安岭,闻讯到女子架桥连工地参观,与她们全体合影留念,并挥笔题词:“敬向英雄三折腰”。国内外众多媒体争相报道女子架桥连的事迹。她们多次受到地区、省、部级的表彰,多任领导被选拔到中央、省和市重要岗位。

车子从新林开出百十公里,就到了曾经名噪一时的古源。1965年初,在铁道兵开展修建大铁路会战的同时,林业部门集中力量建设松岭林业公司,在古源林场掀起了以修路为主的会战。古源林场的六十五公里运材公路,由新林、塔河两个公司承担修建;翠峰到大黑山的二十二公里防火公路,由呼中公司承担修建;松岭公司负责自建十三公里运材公路、五个主伐林场和贮木场、以及场区的全部房舍。

刚进3 月,天寒地冻。参加会战的职工在加格达奇下了火车,就把帐篷、炊具、工具、粮菜等物资, 再装上汽车,向工地进发。到达指定地点以后,马上动手平场地、砍小杆、架帐篷、搭床铺、埋锅造饭。要是帐篷当天架不起来,就只能围着火堆露营了。林区会战指挥部的领导和干部,也都赶到古源参加此次会战,与职工们同吃同住同劳动。住的小布房,睡的波浪床,吃的红高粱,喝的三省汤。小布房就是帐篷,生个汽油桶炉子,咋烧都抗不住冷。床是用小杆搭的,人在床上睡, 水在铺下流。吃的大多是高粱米和冻干菜,什么角瓜干、萝卜干、土豆干之类,就是见不到新鲜蔬菜。汤是用酱油块儿或是咸盐兑的,省油、省菜,省作料。起始来不及盖食堂,就蹲在雪地上吃饭,“头口热,二口凉,吃完三口就筛糠”。就是在这种条件下,大家仍然干劲十足。七千多人的大会战哪!但见各个工地彩旗招展,处处热火朝天,人人奋勇争先。经过五个多月的艰苦拼搏,终于胜利完成了修路任务。

铁三师第十二团和机械营,也参加了这次古源会战,承担古源通往嫩江公路的修建任务。这条路全长一百一十六公里, 共有中、小桥梁四十座,涵渠七十八处。1965 年 3 月 15 日,参战部队带着七十七台机械开往古源,和林业职工、森警战士遥相呼应,协同作战。4 月 10 日正式开工后,克服了泥沼、洼地较多等各种困难,至 9 月底胜利完成了任务。合计动用土石一百多万立方米,使用炸药八十吨,消耗油料、粮食等物资合计三百七十吨,折合成本四百五十三万元。

在此期间,军民曾一起打过火。会战指挥部宋参谋长、 马总工程师,铁三师阎师长,特区张副区长等十二人,乘坐直升飞机视察火情,在古源降落;了解完情况,领导们重新登机出发;哪知刚飞起来二三十米,就一个跟头栽了下来。飞机被摔坏了,人却安然无恙。

刚开工不久,三十八军一百一十三师就开来了,奉命执行木材采伐任务。三十八军号称“万岁军”,一百一十三师曾经血战上甘岭。可见当时经济建设是多么急需木材。

在整个林区开发建设期间,军民合作相互支援的情况,司空见惯,习以为常。为了支援嫩林铁路的修建,鄂伦春自治旗三十余户猎民,需要从1958年集中定居的“额尔克奇乌力嫩”,搬迁到别处重新安家。猎民们顾全大局,甘愿承受一些损失,一致同意搬家让路。齐齐哈尔铁路局派出工人、大兴安岭地区组织民兵连队,协助铁道兵部队修桥筑路。鄂伦春和鄂温克猎民是林区的活地图,历尽艰辛地为勘测队、先遣队担当向导。他们还用“四不像”(驯鹿)和“草上飞”(木制大轱辘马拉架子车),帮助部队运送了成千上万吨的物资。猎民们还把狍子、飞龙(花尾榛鸡)等野味,蘑菇、木耳等山珍,送到医院和卫生队,慰问部队的伤病员。

铁道兵指战员们经常帮助驻地群众春种秋收,并为缺医少药的鄂乡猎民免费送医送药。逢年过节鄂旗的乌兰牧骑(文化队)、铁道兵的师、团宣传队,都要相互进行慰问演出活动。 1975年9月,满归敖鲁古雅乡举行定居十周年庆祝活动,特邀铁三师宣传队前去演出。夜晚还在激流河畔举行篝火晚会,军民联欢载歌载舞其乐融融。鄂温克族群众不仅盛赞师宣传队的表演,更加感谢铁三师部队为他们修“爱民路”、“爱民坝”。

在樟古段铺轨的关键阶段,老潮河林场职工听说枕木短缺,就连续奋战十几个昼夜,赶制出一大批枕木,送到部队铺轨基地,保证了铺轨任务的完成。一次,勘察小分队的两名队员迷了山,鄂伦春猎民们带领大家,在森林中寻找了三天三夜,终于把这两个人找了回来。鄂伦春旗组织两百匹马,为扑火军民抢运给养。黑龙江省派出上百辆汽车,给部队送来急需的物资……

在古源公路大会战当中,各级干部更是以身作则。其工作职责和行为准则,概括为“五同”和“五带头”。“五同”,就是干部要与群众同吃、同住、同劳动、同学习、同商量;“五带头”,就是干部要带头学习毛主席著作、带头艰苦奋斗、带头勤俭节约、带头克服困难、带头遵守制度。干部们不仅上工要跟班作业,下了班还要参加义务劳动;不仅要处理日常事务,还要做思想政治工作。这个“五同”和“五带头”,是大兴安岭林区会战指挥部党委提出来的。

指挥部党委书记兼政委、林业部副部长罗玉川,乃至会战指挥部的其他领导,来到古源参加公路会战,跟职工群众一样住小布房、 睡波浪床、吃红高粱,喝三省汤。著名的林业职工“三荣”精神:“参加会战光荣,艰苦创业光荣,勤俭节省光荣”,就是罗玉川政委所倡导的。它与铁道兵“劳动为荣,艰苦为荣,当铁道兵光荣”的“三荣”精神,相辅相成,相映生辉,相得益彰。

岂止是在新林以及古源,在开发建设的各条战线、各种岗位,常孟久式的林业职工,张美钧式的科技人员,女子架桥连式的知识青年,还有张克福式的的职工家属,曹发庆式的退伍军人,张海龙式的领导干部,可谓比比皆是,层出不穷。

大兴安岭林区会战一开始,各路人马自内地纷至沓来。从黑龙江、内蒙古、吉林等省区调转来的林业职工累计两万三千余人;从大专院校、科研单位分配来的毕业生和科技人员累计一万余人;从北京,天津、上海、浙江,以及哈尔滨、佳木斯等城市,下乡上山来的知识青年累计五万三千余人;从全国各地调配来的林业干部数千人;参加林区会战的解放军退伍军人四万余人;还有来到林区的职工家属五万余人;还有征招迁移过来的五百户菜农……

正是这些勤劳勇敢的大兴安岭人,在半个多世纪的林区开发建设中,爬冰卧雪战高寒,餐风宿露斗苦难,踏破禁区开宝库,披荆斩棘洒血汗,经历了“三支队伍两代人”、“三上两下站住脚”的顽强拼搏,谱写出一曲可歌可泣、感天动地的英雄赞歌,形成了鼓舞人心、凝聚力量、推动发展的大兴安岭精神。这就是:战严寒,破禁区,开拓进取的拼搏精神;树雄心,立壮志,艰苦奋斗的创业精神;顾大局,爱集体,立足本职的务实精神;同甘苦,共命运,扎根边疆的奉献精神。

正是凭仗和发扬大兴安岭精神,林区在巨大的灾难中浴火重生。1987年5月6日,漠河、塔河两县发生了历史上罕见的森林火灾。大火洗劫了西林吉、图强、阿木尔三个林业局局址和九个林场。五万余人痛失家园。林区广大干部群众与扑火部队官兵发扬连续作战、不怕牺牲的好传统、好作风,英勇奋战二十八天,彻底扑灭了大火。灾后,他们脚踏焦土,再展宏图,提出了“吃三(顿饭)睡五(小时)干十六(小时)”的口号,仅用两年时间就恢复了生产,三年完成了抢采抢运火烧木一千二百七十万立方米的任务,创造出十年内完成森林更新、火烧迹地重新披上绿装的奇迹。

从1965年到2015年的五十年里,大兴安岭林区累计生产商品材一点三亿多立方米,木材产量最高时占全国的近四分之一。可以说,新中国的每一栋房子、每一个家庭,都离不开大兴安岭。大兴安岭啊,已经付出得太多了。从很早就开始的“左手伐木右手栽树”,到1998年实行天然林资源保护工程,再到2014年全面停止商业性采伐,放下斧头、油锯的人们开始种树,养育山林。

如今大兴安岭的森林覆盖率已经达到81.37%。全面实施“生态固本、低碳转型、绿色崛起、富民兴区”发展战略,建设生态花园式新林区。大力发展特色养殖、生态旅游、绿色食品、北药开发、林产工业、矿产开发六大特色产业,打造林木产品精深加工基地、有色金属冶炼及能源转化基地、生态休闲旅游基地、绿色食品生产加工基地、对俄经济贸易合作等五大基地。生态旅游、寒温带生物、林下经济,绿色食品、新能源等,禀赋型绿色产业开始领军全国。大森林、大湿地、大界江、大冰雪,撑起大兴安岭地区的大旅游。寒温带植物园、万亩种子园、鄂伦春人的精神家园、千亩蓝梅采摘基地……每个地方都独具风采。找北探源、界江揽胜、森林养生、湿地景观、冰雪体验、寻俗访古、避暑休闲……每个项目都别有情趣。中国最佳生态旅游目的地、中国低碳旅游示范区、中国首批特色景观旅游名镇等称号及赞誉,蜂拥而来,大兴安岭已成为中国生态旅游的一颗明星。

这次“重返大兴安岭走嫩林线铁路活动”,促使我们重新认识了曾经生活和战斗过的地方,重新体悟了当年林区开发的意义,进而对“铁道兵精神”和“大兴安岭精神”,生发出更加深厚的感怀之情和尊崇之意。同时,引领我们在“金鸡之冠”上找到了“北”,进一步领悟了大兴安岭林区的美。尽管是走马观花,甚至是马不停蹄,但是,路上的美景依然让我们陶醉、迷醉、沉醉。所谓的美景,其实很纯净,就是个绿!这个绿呀,层层叠叠,洋洋洒洒,无边无际,无尽无休。绿从何来?何以为绿?主导因素无疑就是树木,就是铺天盖地的大森林。森林中的主要树种,是落叶松和樟子松。大兴安岭是落叶松的故乡,因为它是最耐寒的树种。主干刚劲挺拔,材质重而坚实,是电杆、枕木、矿柱、车辆、桥梁、建筑的优良用材。樟子松四季常青,生长较快,耐寒性强。材质细,纹理直,多树脂,味芳香,可供建筑、枕木、电杆、船舶、器具及木纤维工业原料用材,还宜做庭园观赏及绿化树种。落叶松和樟子松虽然形态迥异,但却相得益彰,相映成趣;地下盘根错节,地上枝交叶连,相辅相成地汇聚成浩瀚的林海,林相整齐地鼓荡着壮阔的波涛。

当我坐着火车驶过桥梁隧道,当我乘着汽车穿越深山密林,眼前清晰地闪现出当年生产、生活的场景。嫩林线这条由铁道兵三、六、九师修筑的铁路,不仅为大兴安岭林区的开发建设,立下了永垂史册的丰功伟绩,而且至今仍然焕发着活力,继续发挥着大动脉的作用。这怎能不令人欣慰?甚至让我老泪纵横。

8月30日下午回到加格达奇以后,我和同室的小梅抓紧上了北山公园,瞻仰了“铁道兵开发大兴安岭纪念碑”。

此碑建于1988年7月,由三部分组成:主碑是用铝合金制成的两条平行铁轨,高二十米,中部用铁道兵兵徽连接,象征铁道兵在大兴安岭拼搏奋战二十年;主碑的后面是花岗岩和大理石结构的附碑,下面是“铁道兵开发大兴安岭纪念碑1964——1984”的题字,配有两幅反映铁道兵施工场面的浮雕,背面为纪念碑的碑文。主碑的前边是一头昂首挺立的“四不像”(驯鹿)雕塑,象征着边疆各族人民对铁道兵部队的无私援助。尤为耀眼的是,在铁道兵的兵徽上,添加了“八一”两个大字,昭示着铁道兵军魂永驻。

夕照辉映,暮色苍茫,我和小梅又去拜谒了革命烈士纪念碑和烈士陵园。在这座陵园中,埋葬着九十位烈士,大多是铁道兵官兵。在嫩林线的大杨树、加格达奇、松岭、新林、呼中、塔河和阿木尔等七个地方,都建有烈士陵园,长眠着三百多名铁道兵指战员的英灵。

1984 年 1 月 1 日,十七万铁道兵指战员脱下军装,奉命集体转业并入铁道部。这一历史性的巨变,造就了中国铁建成为我国唯一一家由军队大兵种集体改工的中央企业,也为中国铁建留下了独一无二的光辉历史和文化底蕴。全体指战员脱下军装兵心不泯,励精图治艰苦创业,与时代同发展、同进步、同创造、同辉煌。

由铁三师改制的铁道部第十三工程局,以及由其升华蜕变的中铁大桥局,一脉相承,薪火相传,继承和发扬铁道兵艰苦奋斗、志在四方、乐于奉献、敢于牺牲的精神,转变观念,驰骋市场,带出了像当年铁道兵一样过硬的队伍,涌现出一批杰出的核心人物和带头人,成为世界上修造桥梁最多的企业,并且创建出一大批精品名优工程,多次荣获鲁班奖、詹天佑奖,以及乔治·理查德森大奖等大批奖项,继往开来地引领着中国建桥事业的发展。

敬献一首歌词做结尾一一

《我当过铁道兵》

作者:杨景林

我当过铁道兵,

一辈子都光荣。

想当年在部队,

修桥筑路打先锋。

钻山沟,住帐篷,

艰苦奋斗当英雄。

为祖国铺上铁路网,

志在四方留美名。

告别军旅军魂伴我行,

铁道兵精神永远传承。

乐于奉献,敢于牺牲,

团结拼搏共筑中国梦。

铁道兵精神永远传承,

团结拼搏共筑中国梦。

我当过铁道兵,

一辈子都光荣。

退伍后还是兵,

本色不改劲不松,

斗志强,骨头硬,

勇挑重担向前冲。

教人生事业更精彩,

开拓进取立新功。

告别军旅军魂伴我行,

铁道兵精神永远传承。

乐于奉献,敢于牺牲,

团结拼搏共筑中国梦。

铁道兵精神永远传承,

团结拼搏共筑中国梦。

2020年10月30日

附:参考资料

1,《大兴安岭林区开发建设回忆录》

2,《大兴安岭铁道兵回忆录》

3,《如歌岁月》

4,《铁魂》

5,《在沸腾的零下五十度地带》

6,《新时期大兴安岭精神探索研究》

7,《继承和弘扬突破“高寒禁区”的大兴安岭精神》

河边草

河边草