我军曾经有一支部队叫“铁道兵” |

作者:特邀撰稿人 张文友 徐小明 文/供图来源:中国档案报2014-05-26 星期一 |

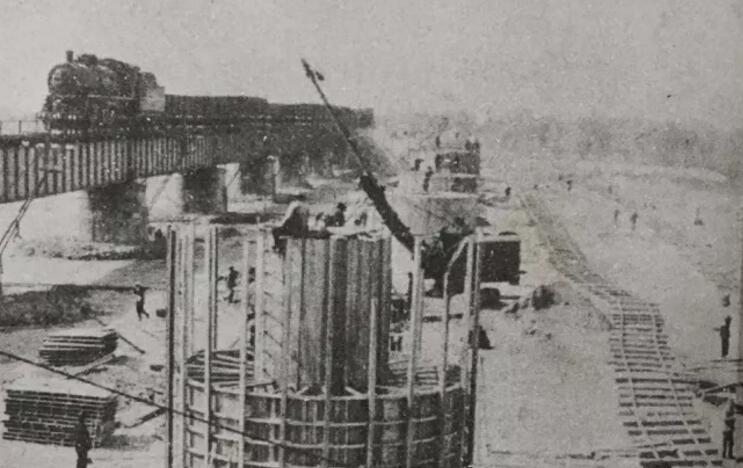

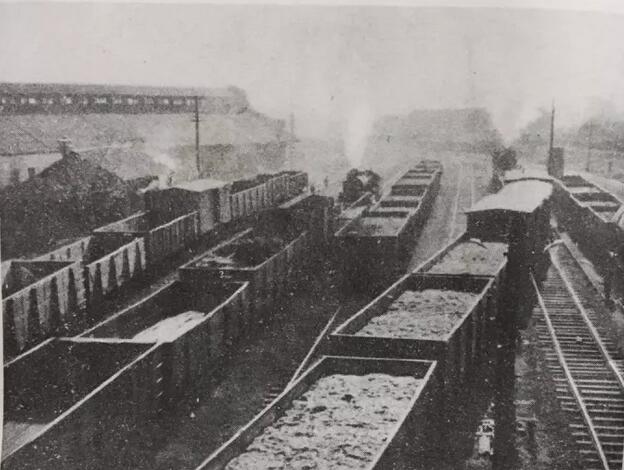

1948年9月29日,东北人民解放军铁道纵队第二副局长兼政治部主任何伟在政工会议上作的报告《怎样建设一个党与人民的铁道兵团》。 (此档案资料现存于解放军档案馆) “铁道兵”的前身是东北人民解放军护路军。1946年5月25日,苏进奉命率领回民支队和松江军区工兵排炸毁松花江大桥,阻止敌人过江。完成任务后,苏进被任命为东北民主联军铁道司令,负责指挥、调度军事运输事宜和维护铁道安全秩序。12月,铁道司令部改称东北民主联军护路军司令部,苏进任书记,驻地在黑龙江哈尔滨;下辖东满护路军司令部、西满护路军司令部,共有7个步兵团、1个回民支队、1个装甲列车大队;后来,又成立了中部护路军司令部、南满护路军司令部,总兵力达到8500余人。铁道司令部成立后,组织抢修了松花江铁路大桥,将中长铁路和哈长铁路段的双轨连接起来,发挥了重要的军事和经济作用;同时,有力地打击了国民党军和土匪对铁路的破坏及抢劫物资等行为,起到了铁道卫士的作用。 1948年7月5日,中共中央东北局和东北军区决定,以护路军为基础,吸收东北各铁路局1200名铁路员工为技术骨干,并由二线兵团补入8500人,组成东北人民解放军铁道纵队,也称铁路修复工程局,黄逸峰为局长,苏进为第一副局长兼参谋长,何伟为第二副局长兼政治部主任,武可久为第三副局长兼总工程师。纵队机关以护路军机关和牡丹江军区机关部分人员组成,设司令部、政治部、工程部、供给部、材料部、卫生部、厂务部,驻哈尔滨市。解放战争进入战略决战阶段,具有重大意义的辽沈战役即将开始。为修复战区遭到破坏的铁路,保障大规模作战物资、装备和兵员的迅速输送,铁道纵队全力抢修东北、华北地区的铁路,有力地支援了辽沈战役和平津战役。关于铁道兵的地位和作用,9月29日何伟在政工会议上作的题为《怎样建设一个党与人民的铁道兵团》的报告作了详细阐述,这份报告现保存在解放军档案馆。他在报告中指出:为什么要成立铁道兵团,铁道部队的性质与特点是什么,以及目前需纠正的几个严重的思想问题。 1949年5月16日,中央军委正式发布命令,将第四野战军铁道纵队扩编为中国人民解放军铁道兵团,受军委铁道部部长直接领导。军委铁道部部长滕代远兼铁道兵团司令员和政治委员,副部长吕正操兼任副司令员,下辖4个支队和1个装甲列车纵队,后来整编为3个师、1个直属桥梁团、1个直属汽车团,兵力扩大到3万余人。“野战军打到哪里,就把铁路修到哪里”成为铁道兵团的战斗口号。据统计,从1948年夏到1949年底,铁道兵团共修复线路1629公里、桥梁967座、车站房屋5898平方米、信号站232个,为解放军渡江南下,进军西北,解放全中国提供了铁路运输保障。 1950年,朝鲜战争爆发,铁道兵团部队从11月开始,陆续入朝执行战区铁路保障任务;1951年1月,划归中国人民志愿军建制。 1953年9月,中央军委决定组建铁道兵领导机关。9月9日,中央军委命令:“志愿军在朝鲜的6个铁道工程师,正式划归军委系统,与铁道兵团现有的4个师、1个独立团,统一编为中国人民解放军铁道兵。”从此,铁道兵正式作为一个兵种列入中国人民解放军的编制序列。12月25日,毛泽东专门接见了即将出任铁道兵司令员的王震,并亲笔为《铁道兵》报题写了“铁道兵”3个字。 1954年元旦,朱德也为《铁道兵》报题词:“为建设正规化、现代化的铁道兵而奋斗!”2月28日,中央军委主席毛泽东签发命令,任命王震为铁道兵司令员兼政治委员。3月5日,铁道兵司令部正式在北京成立,辖有10个师、1个独立团、1所学校、两所文化速成中学,兵力10万人。铁道兵后来发展到3个指挥部、15个师、3个独立团、两所院校,总兵力达到43万人。 铁道兵投入到新中国的铁路建设中,他们在“汗水溶化千层岩,风枪打通万重山”的钢铁誓言下,转战在祖国的大江南北,奋战在险山恶水之间。从1954年到1982年,他们先后修建了黎湛、鹰厦、包兰、贵昆、成昆、襄渝等52条铁路,为建设祖国的钢铁动脉立下了不朽的功勋。叶剑英元帅在庆祝铁道兵成立30周年时写下诗句:“逢山凿路,遇水架桥,铁道兵前无险阻;风餐露宿,沐雨栉风,铁道兵前无困难。” 和平建设时期的军队建设要突出精兵思想,中央军委决定撤销铁道兵,1982年12月6日,43万官兵集体转业,按原建制将各师改为工程局,自1983年10月1日起划归铁道部领导,1984年1月1日起,铁道兵更名为铁道兵工程指挥部,后又更名为中国铁道建筑总公司。 原载于《中国档案报》2014年5月26日 总第2613期 第四版 |

河边草

河边草