1982年1月31日,时任铁道兵司令员的开国上将陈再道,又一听说了铁道兵将被撤的消息。73岁的他,匆匆赶到解放军总参谋长杨得志家里。

杨得志比陈再道小两岁,两人都是在1955年被授予开国上将的,是老相识,更是老战友。一见面,说话一向很直的陈再道,便很直接地问杨得志:

“大家都传铁道兵这回要脱军装,和军队脱钩,有没有这回事?”

杨得志当然明白,老将军心里有万千不舍。

他沉默了好一会儿,才缓缓地点了点头。而后,杨得志把事情的前因后果,为什么要撤铁道兵等情况,都一一跟陈再道说了说。

从军几十年,陈再道很清楚“服从命令是军人的天职”,但他心里仍然难以平静。4天后,他召集部下开了一次铁道兵内部的常委会,想听一听大家的意见。

在这次会议上,陈再道向部下们传达了多个重要信息:

其一,撤销的决定,是邓小平同志拍板的;

其二,将要被撤销的不止有铁道兵,还有基建工程兵;

其三,铁道兵今后将被并入铁道部。

这注定,会是一次漫长的会议。

整整一天时间,大家都在讨论,各抒己见。直到多年后,陈再道老将军仍记得当天大家得出的会议总结,这是一个一看就很纠结的总结,它包括两点:

其一,军委一旦正式决定了,他们将坚决执行。这是原则问题,没有人会抗命,哪怕心里再不舍!

其二,但在这之前,他们还是决定再争取一下。他们决定将大家希望保留铁道兵的请求,以报告的形式呈给邓小平同志。

应该说,以上两点可以代表全国铁道兵的态度。从内心来说,他们都不舍得脱下军装。

12天后,副总参谋长张震将军,通知陈再道过来谈一谈。陈再道没有选择自己独自前往,而是把铁道兵里的另两位将军也都叫上了,他们是:铁道兵第一政委吕正操和第二政委旷伏兆。

开国上将吕正操,当时已经是78岁高龄了,比陈再道还大几岁;开国中将旷伏兆要年轻一点,但也已经是68岁了。就这样,这3位平均年龄73岁的开国将军,齐齐整整地带着早就准备好的报告文件,出现在张震面前。

面对3位老将军的请求,张震无法作主,只能再三表示:

我一定把你们的意见和报告转达到给邓小平同志。

同样是军人出身,张震怎么会不明白3位将军对铁道兵的感情!报告交上去后,3位将军陷入了焦急地等待。

铁道兵对3位老将军来说,都意味着什么?面对3位老将军的请求报告,邓小平该如何回复,才能让他们安心?中国铁道兵那么牛,为何邓小平仍坚决要撤销其建制?本期魂说要跟大家说的,就是这段围绕着铁道兵的往事。家国大义,老将军们的情怀,邓小平的魄力,皆藏在这些往事里。

一:当年的中国铁道兵,到底有多牛?

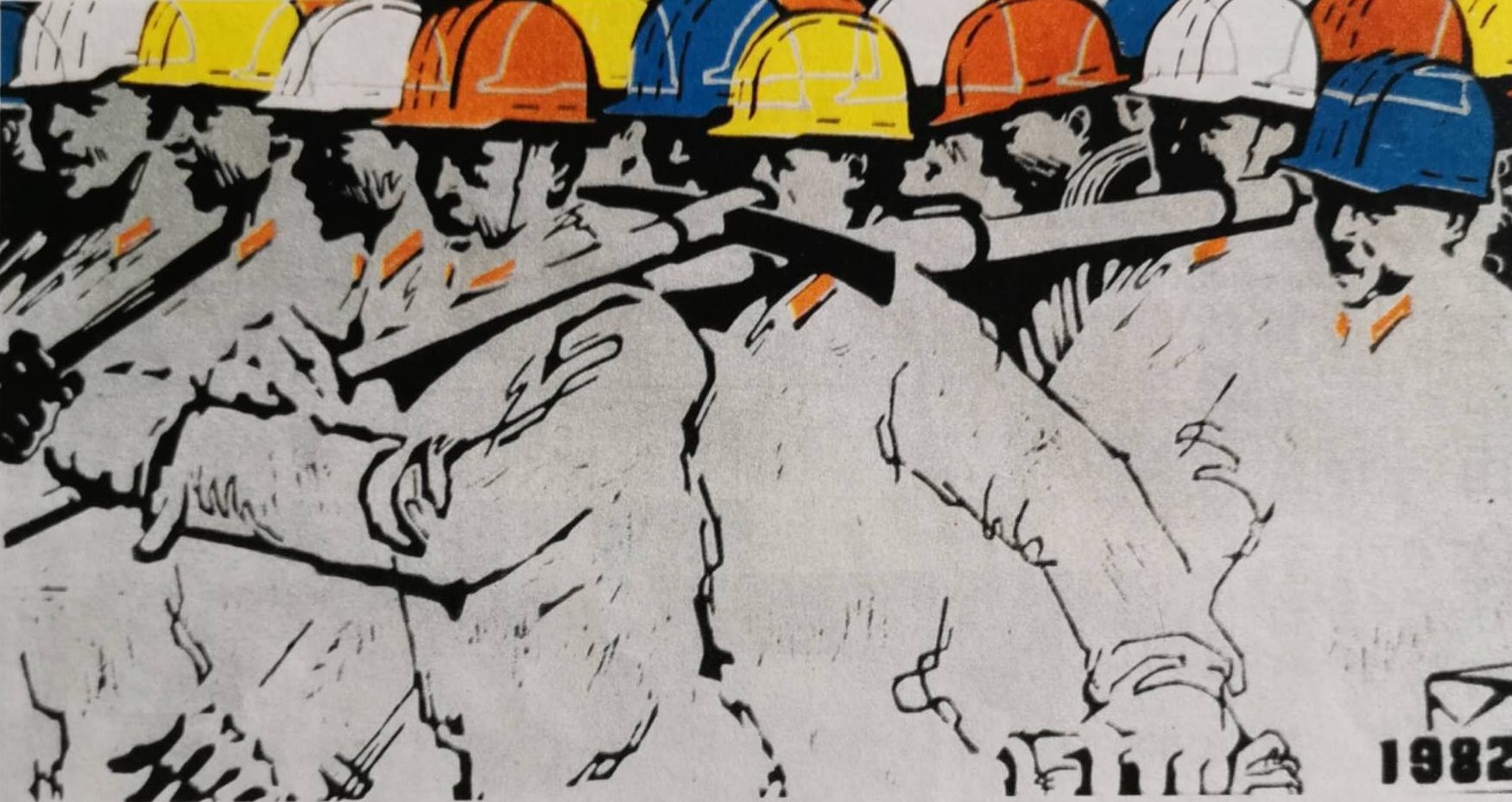

当年的中国的铁道兵到底有多牛,在朝鲜战场上领教过的美国人,是很有发言权的。

当年,美国空军发言人曾说过这样一句话:

在差不多一年来,美国、南非、澳大利亚和其他盟国飞机一直在轰炸共产党的运输系统,但北朝鲜仍有火车在行驶!坦率地讲,我认为他们是世界上最坚强的建筑铁路的人。

美国人之所以会这么说,显然是因为他们有太深刻的“体验”。

朝鲜战争初期,他们是何等嚣张。

当时,我志愿军还没有航空兵参战,他们在空中占着绝对优势。为了破坏我军的后勤保障,从1950年开始到1953年停战,敌军共出动了近6万架次的飞机,对我军铁路交通线狂轰滥炸。

据数据统计,当时的铁路线上,平均每7米就落弹一枚,敌军总投弹数量达到了19万枚。19万枚是什么概念?这样对比一下大家就明白了:这个数字是二战时,德国投在英国本土的炸弹总量的1.5倍。

然而,这样炸的结果是什么呢?针对这一问题,也有一组数据:战争之初,我军后勤线铁路通车里程数是107公里,没办法,当时朝鲜就是这么落后;到停战前,则达到了1382公里。你炸得越狠,我们建得越多!

当时美国人纳闷:为什么中国人的钢铁运输线,就是“打不烂、炸不断”?他们不知道的是,我们为了保护铁路线,共有1136名官兵牺牲,1.2万铁道兵立功。

世界上没有一支部队的骁勇,是能一时练成的。

朝鲜战场上,中国铁道兵之所以能让美国人服气,是因为早在解放战争开始,这就是一支不一样的“奇兵”。

铁道兵的前身是东北人民解放军护路军。1945年,日本人投降后,我军意识到东北铁路的重要性。1946年,八路军代表苏进,被任命为东北民主联军铁道司令部司令员。

按苏进将军后来的话说,当时他就是个“光杆司令”,手下没几个兵。平时的工作,就是配合铁路工作人员执行纠察任务。

到1948年,东北军区才决定以护路军为基础,成立铁道纵队,当时的人数总共就补到了1万7000多人。

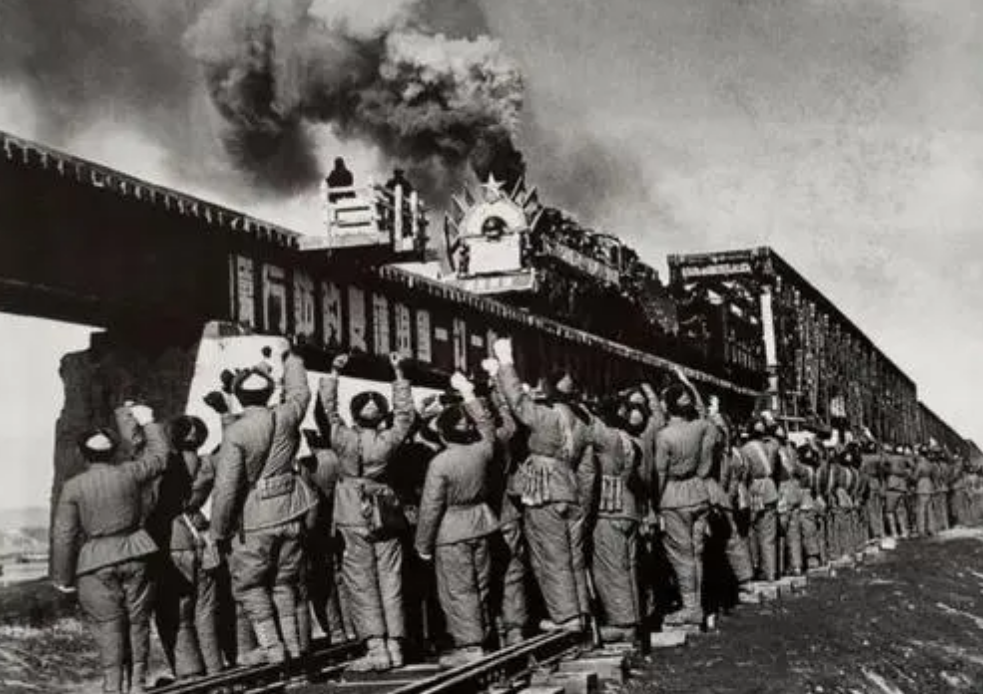

到1949年,铁道纵队被扩编为中国人民解放军铁道兵团,滕代远将军出任第一任司令。当时,铁道兵团的口号很霸气:“野战军打到哪里,就把铁路修到哪里!”每一场跟国民党反动派的战役中,都有中国铁道兵的身影。

新中国成立后,1953年,王震将军出任铁道兵团司令员时,毛主席专门接见了他,还亲笔题写了“铁道兵”三个大字。此后,他们不曾缺席任何一次对外作战。

而对咱们普通老百姓来说,在和平年代,铁道兵干的都是普通铁建队伍干不了的活,比如:鹰厦铁路。

1951年初,福建省委书记张鼎丞,代表福建人民给中央写信,希望中央能想想办法,修一条从鹰潭到福建南平的铁路。

上世纪50年代出生的人,应该会知道那时候福建人出省有多难。明明物资丰富的福建,却“输”在丘陵太多了。

福建并非没有人才,更不是没有钱修铁路。毕竟,当年爱国华侨陈嘉庚等人在南洋的影响力是巨大的,大家早就准备好了钱,就想为家乡做点事。

遗憾的是,这件事福建华侨等了40多年。早在1907年,他们就准备好了钱,但清朝官员办不好;而后,到了国民党时期,一切更是无望。

此次,福建老百姓在新中国成立后提出请求,周总理和毛主席亲自过问。他们知道要修这样一条铁路,就意味着既要填海,又要炸山,除了让解放军铁道兵出手,没有任何其它力量能完成。

1954年,王震将军亲自带队,前往福建山岭地区。

要“移山”,技术专家担心炸药不够,王震将军哈哈大笑:“我有的是不花钱的炸药,要多少,有多少!”

随后,他从南方的一个军工厂里调来一大批炸药。原来,这是国民党败退之际留下的炸药,马上就要过期销毁了,此次正好全部用上了。

要“填海”,铁道兵带头下水,都是在朝鲜战场上练出来的兵,这些都不在话下。

就这样,仅用了一年零10个月,鹰厦铁路建成。华侨们竖起大拇指,直言:“了不起,了不起啊,这是移山填海啊!”

从1948年组建铁道纵队开始,中国铁道兵创造了一个又一个奇迹。以致当时很多老百姓都以为,铁道兵是一支能“飞檐走壁”的队伍。多少家庭,以全家出了一个铁道兵为荣。

既然是这样,为何邓小平会在80年代初提出撤销铁道兵建制呢?

二:邓小平为何要撤铁道兵?

从1949年新中国成立开始,解放军人数与其它国家相比,一直是比较多的。到1975年,人数高达600多万。

为了保障军工体系的正常运作,当时军费占了全国财政支出的六分之一左右。如果再加上民防和国防工业等建设,则达到了四分之一。这样的数字之下,经济发展该怎么办?

当然,之所以会这样,是有历史原因的。新中国成立之初,国际社会的不确定性以及美国在朝鲜等地的霸权主义,让我们不得不这样。

但到了1980年后,邓小平就指出,如果条件允许,我们要“争取更长一点时间的和平!”这一观点的得出,是基于合理客观的判断。当时,东西方各国关系获得了明显的缓和,短时间再发生世界大战的可能性几乎不存在了。

很显然,新中国的腾飞需要我们将更多财政支出用在经济发展上。同时,为了向世界表达中国人民对和平的诚意,裁军也就势在必行。

对于这件事,邓小平的决心很大。敢于承担历史赋予的使命,这是邓小平做事的风格。

正是在这种睿智地判断之下,邓小平将铁道兵和基建工程兵当成了撤销建制的对象。当时,很多老将都有些舍不得,秦基伟将军就曾委婉地提出这样一个建议:

要不把铁道兵的部队转入各大军区,每个大军区接受一个师?

但很显然,这并不能达到裁军的目的。因此,邓小平没同意这一提议,他很坚决地表示:不留一兵一卒!

事实证明,如果不是邓小平的这一决定,百万裁军很难进行下去。当时他承受的压力,是巨大的。

三: 邓小平如何回复3位将军的请求

邓小平为何要裁军,铁道兵司令员的陈再道、政委吕正操和旷伏兆,当然是清楚的。只是3位将军对铁道兵都太有感情了。

先说陈再道上将。

对他来说,铁道兵算是其军旅生涯的最后一站了。一生戎马的老将军晚年还记得,自己以68岁高龄去铁道兵司令部赴任前的情形。

1977年9月,时任军委秘书长的罗瑞卿给陈再道打电话,通知他:“有事情要跟你谈!”

陈再道知道,这是军委要给他这个老将派新任务了。能在有生之年再做点事,陈再道高兴极了,他赶紧驱车前往。果不其然,一见面罗瑞卿就告诉他:“军委决定让你重返第一线,担任铁道兵司令员!”

而后,罗瑞卿就把当时铁道兵的情况和他一一说了说。军委之所以会派陈再道这个老将上马,是因为这件事还就只有他最合适。

以罗瑞卿的话来说,当时的铁道兵部队有3个特点:任务重、流动性大、部队高度分散!而陈再道将军,正如毛主席对他的评价:是一员战将,一员打仗很勇敢、不简单的战将。

听完罗瑞卿介绍,陈再道没有犹豫,丢下一句:“让我干,我就干,没什么可说的!”而后,匆匆上任。

为了能修好铁路,70岁的陈再道顾不上家里,长期四处跑。有些老将军看他这样子,都忍不住逗他:“老陈总是忘记自己已经是70岁的人了!”

有一次,陈再道到冰天雪地的高原视察。这里的很多铁道兵,常年跟爱人分居。有的人在高原一待就是数年。

就在这近4000米海拔的高原上,看着头发脱落、满手老茧的指战员们,陈再道问:“你们有什么要求吗?”

指战员们摇摇头说没啥要求,最后还是陈再道再三问,他们才说:“要是下班能洗个热水澡就好了!”陈再道一时竟不知说什么,只能默默掉眼泪。

有这么可爱的兵,陈再道还能说什么呢?从1977年到1982年,虽然只有5年的时间,但对陈再道来说,跟这些年轻的铁道兵共同奋战,是他最难忘的回忆。

而对吕正操来说,铁路是他半个世纪的牵挂。

早在1946年,东北铁路局成立时,吕正操就兼任副局长。从1946年到1982年,他是一步步看着中国铁道兵队伍成长起来的人。铁道兵在解放战争里跟特务们斗,他在;铁道兵在朝鲜的洪水里铺铁轨,他在。每一步,他都在。

而旷伏兆中将,则是1978年调任铁道兵第二政委的。分管部队日常事务,他比谁都了解战士们对部队的感情。

3位老将军,以司令员及政委的名义,向邓小平呈交报告,邓小平该如何回复呢?1982年3月25日,邓小平派军委秘书长杨尚昆传达指示。杨尚昆对他们说了这样的话:

我把你们的意见向军委邓主席作了汇报。说到要求保留铁道兵时,邓主席说撤销铁道兵已经定了,这没有二话可讲。

但同时,杨尚昆也提到汇报时的一个细节。他说:

当我们汇报到“打起仗来还需要用铁道兵”时,邓主席说:“打起仗来,铁道部都是铁道兵!”

“打起仗来还需要用到铁道兵”,正是3位老将军呈交报告中的内容,这也是他们的肺腑之言。虽然中国人民爱好和平,但谁都不能保证以后不会有作战的需求,到时候没有铁道兵是万万不行的!

不得不说,邓小平回答“打起仗来,铁道部都是铁道兵”,是非常高明的:

一来,带过兵、打过仗的邓小平,怎么可能不知道铁道兵的作用。所以他并没有否认铁道兵在战争年代的意义,这一点对3位老将以及全国铁道兵战士们来说,显然是一个极大的安慰。

二来,邓小平认为如果真有那么一天“铁道部都是铁道兵”,也是完全站得住脚的。因为脱离军队后,战士们的事业还在,中国铁道建设的发展也还在。3位老将军的担心是为大局考虑,邓小平的话让他们的担忧得到了解决。

就是这么短短的一句话回答,既不至于让老将军们太过伤感,又让他们“把心放回肚子里”,这就是大格局。

邓小平都这么说了,几位老将军也就没话说了。毕竟他们早前就表了态,只要军委下了最终决定,他们将坚决执行。

1982年12月6日,军委正式下达了关于铁道兵并入铁道部的决定,许多具体工作得以陆续顺利展开。

在铁道兵的兵改工大会上,陈再道将军跟所有铁道兵说了这样一番话:

铁道兵撤销了,我们的队伍还在!我们的事业还在!铁道兵的历史功绩,永垂史册!铁道兵的创业精神,永放光芒!

脱下军装,很多指战员嚎啕大哭。他们哭了,驻地附近的老百姓也跟着哭了。

是的,铁道兵从此在解放军序列里消失了。

但此后的几十年里,人们惊喜地发现每一个曾身穿铁道兵军服的战士们,都成了一颗颗精神饱满的种子,他们在祖国的每一个平凡的岗位里扎根发芽。每当祖国需要时,我们常能听到这样的话:“我是老铁道兵,我得上!”

“打起仗来,铁道部都是铁道兵”,时隔39年,再读邓小平的这句话,仍觉字字千钧。谨以此文,纪念实际上从来不曾消失的中国铁道兵、曾在铁道兵任职过的将军们,以及关键时候扛住压力的伟人邓小平。

河边草

河边草