这件事有点意思,我也说不清。

今天早上,我还没有起床,接到一个电话,是一位铁道兵老前辈打的。他说昨天答应赠送给我一本书,现在不送了,理由讲了一二三。

是央视纪录片《打卡铁道兵纪念馆》引出的事。

《打卡铁道兵纪念馆》截屏。

我在纪录片中讲李云龙拆卸定时炸弹。老前辈是李云龙的战友,他看到节目,他有两本登载了李云龙英雄事迹的图书,要赠送我我一本。

我很多年都不接受别人赠送收藏之类的书籍、资料。

一是价格别人不知道我知道,馈赠者以为价格高,我有欠人情的感觉。二是别人今日赠送他日后悔怎么办?我自己不止一次赠人收藏品之后后悔莫及。三是“无功不受禄”,我不想占便宜。

万一是我需要的资料,我与对方商量,采取扫描电子文档保存。

远的事我记不得。这两月,我住的机关大院刘茂芝赠送我《解放军报》创刊号(珍贵)、唐烈赠送我兵改工前夕《铁道兵报》社“全家福”合影。我都回复:以后需要的时候我再找您扫描。

再说这位老前辈。

电话截图。

我先问他所赠图书的书名、出版单位。

他说是李云龙的事迹,被选入“志愿军英雄”类的图书,上世纪五六十年代出版。有书名、出版社这两个信息,一般旧书网上我能够买到,价格不会高。

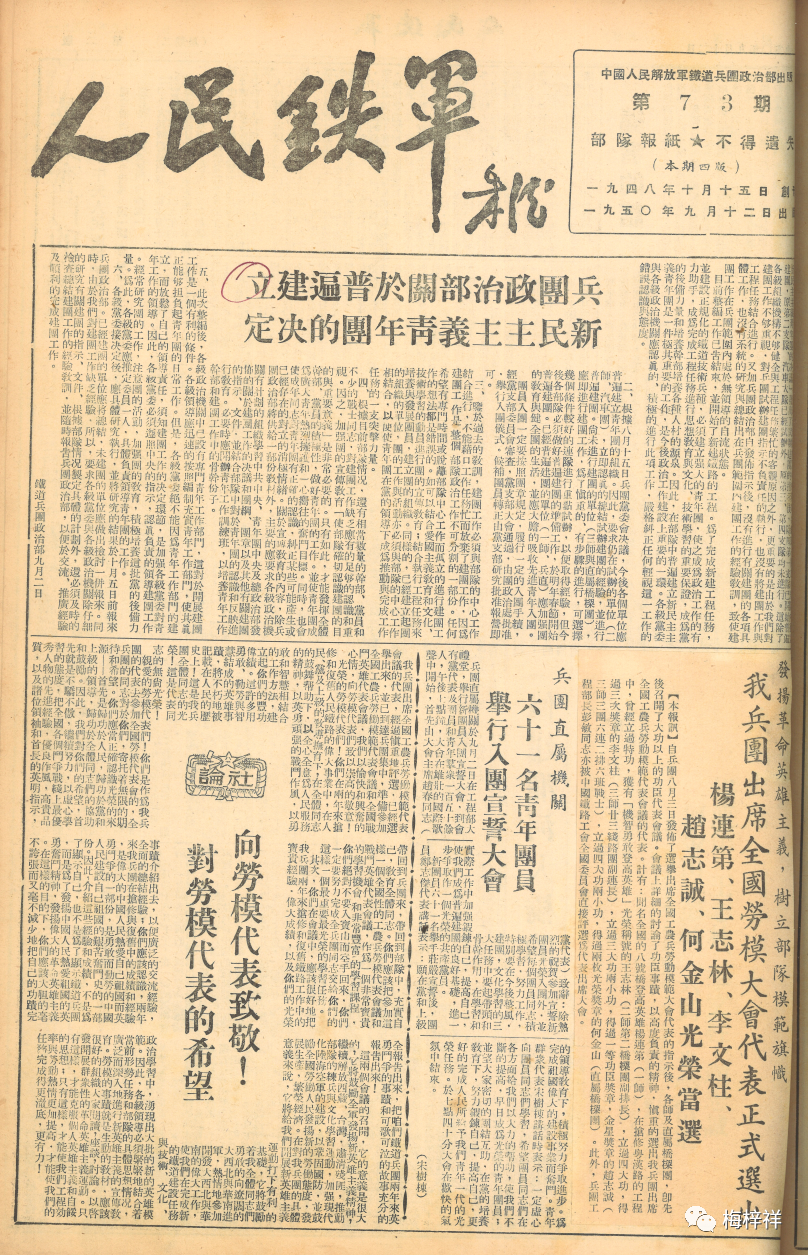

再说,李云龙的事迹,铁道兵自己编印的图书,都会收录,我有很多;铁道兵的“志愿军英雄”,也多选自铁道兵的书。我收藏了全套《铁道兵》报合订本,李云龙的故事不会超出我的“收藏”。

我对老前辈表达真诚谢意,表示:“谢谢老前辈,您自己留着,我在网上买。”

老前辈的态度坚决。他说等疫情过去,到我住的大院,顺便将书捎给我;又夸我几句。

这是一份情义,——经常有人批评我“不近人情”。我想届时拿到书时回赠老人一份礼品吧;从“物价”交换判断,我会一如既往地不划算。但情义无价啊。

我的电子文档收藏李云龙的部分资料。

接着,我们又叙了旧。

他是铁道兵的第一代宣传干部。我翻阅旧书、旧刊,经常看到他的作品。他是对铁道兵宣传有功的人。我当编辑时,也编发过他的诗文,在办公室见过一次面。以至昨天一接到电话,我就想到他的姓名和相貌。我说:“我前几天看《铁道兵》报,您写的《xxx》……”他竟然还记得六七十年前所写的内容。

我说到我退休了。

这是昨天的事,今天变卦了。

他不赠送我“李云龙”的理由,——老前辈说:“现在(5月)上级有个文件,第二十四条规定,离退休干部参加集体聚会、注册自媒体、岀版图书……需要报请上级领导审批。”他说了不少,声音大而平静。

我细心听,当然不会听到“不准老干部赠书”的“规定”——岂有此理嘛。

老前辈不经意间又说了一句:“你退休了,我也不麻烦这事了……”

老前辈不想再赠书,“上级文件”不是理由;我已退休,也只是似是而非的原因,——我多年前发表过他诗文,他也没有这方面的要求。

我想他的心理变化是:

他看了央视节目,烽火年代,亲密战友李云龙如在眼前,激情之下,产生“赠书”的冲动。心情平复之后,又舍不得自己的书;抑或书的价值、价格很高呢。原由大抵如此吧。

我佩服老前辈的“认真劲儿”。

其实,他不打这个电话,一切就像从没有发生过的一样。他顶了真,一诺千金,即便不能兑现,也要认认真真地做出解释,——虽然因由是“创作”的,这可比满大街坑蒙拐骗而又悠然自得的人好得多啊!

接下来,我同老前辈扯了些别的闲话。

他所住的大院,我也常去。那个大院几代收废品的人,我熟悉,我也买到过一些铁道兵的图书、资料。

我说:“你们大院收废品的王师傅,人好;老王师傅回河南老家了,现在是他儿子,小王师傅;他们收到‘铁道兵’,都会打电话给我的……”

说着,我就懊悔了;老前辈千万别多心:我等着去收他家的废品哩。

老前辈接着我的话说:“是姓刘,不是姓王;老王的女婿,不是儿子……”瞧瞧,与人为善,善报即到,我打电话从来都是称呼“小王”,老前辈纠正了我一个或许会“永远的错”……

老前辈,高寿90多岁,祝您万寿无疆!

河边草

河边草